Nicht lieferbar

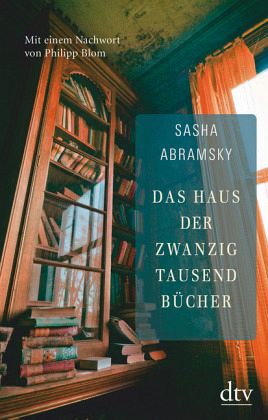

Das Haus der zwanzigtausend Bücher

Mit einem Nachwort von Philipp Blom. Deutsche Erstausgabe

Übersetzung: Rullkötter, Bernd

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Die Liebe eines Enkels zu seinem Großvater, ein Leben für Bücher und ein Salon voller IdeenEin Haus voller Bücher, in dem Abend für Abend eine illustre Gästeschar lebhaft diskutierte. Als Kind kam Sasha Abramsky dies ganz selbstverständlich vor. Erst viel später wurde ihm bewusst, welcher Schatz sich hinter der unauffälligen Fassade dieser Londoner Doppelhaushälfte verbarg: Sein Großvater Chimen, der 2010 hochbetagt starb, hatte im Laufe seines Lebens geschätzte zwanzigtausend Bücher zusammengetragen und eine der bedeutendsten Privatsammlungen Englands geschaffen - zugleich ein Sp...

Die Liebe eines Enkels zu seinem Großvater, ein Leben für Bücher und ein Salon voller Ideen

Ein Haus voller Bücher, in dem Abend für Abend eine illustre Gästeschar lebhaft diskutierte. Als Kind kam Sasha Abramsky dies ganz selbstverständlich vor. Erst viel später wurde ihm bewusst, welcher Schatz sich hinter der unauffälligen Fassade dieser Londoner Doppelhaushälfte verbarg: Sein Großvater Chimen, der 2010 hochbetagt starb, hatte im Laufe seines Lebens geschätzte zwanzigtausend Bücher zusammengetragen und eine der bedeutendsten Privatsammlungen Englands geschaffen - zugleich ein Spiegel der großen gesellschaftspolitischen Debatten des 20. Jahrhunderts.

Voller Zärtlichkeit erinnert sich Abramsky an seinen Großvater und dessen unvergleichliche Büchersammlung - ein einzigartiges Vermächtnis.

ORF-Bestenliste Dezember 2015

Mit Bildteil und einem Nachwort von Philipp Blom.

Ein Haus voller Bücher, in dem Abend für Abend eine illustre Gästeschar lebhaft diskutierte. Als Kind kam Sasha Abramsky dies ganz selbstverständlich vor. Erst viel später wurde ihm bewusst, welcher Schatz sich hinter der unauffälligen Fassade dieser Londoner Doppelhaushälfte verbarg: Sein Großvater Chimen, der 2010 hochbetagt starb, hatte im Laufe seines Lebens geschätzte zwanzigtausend Bücher zusammengetragen und eine der bedeutendsten Privatsammlungen Englands geschaffen - zugleich ein Spiegel der großen gesellschaftspolitischen Debatten des 20. Jahrhunderts.

Voller Zärtlichkeit erinnert sich Abramsky an seinen Großvater und dessen unvergleichliche Büchersammlung - ein einzigartiges Vermächtnis.

ORF-Bestenliste Dezember 2015

Mit Bildteil und einem Nachwort von Philipp Blom.

buecher-magazin.deAls Kind liebte es Sasha Abramsky, seine Großeltern in ihrem Haus im Hillway 5 zu besuchen. Dort fühlte er sich zwischen den 20000 Büchern, immer neuen Gästen und den duften Köstlichkeiten aus Oma Mimis Küche geborgen - in einer geselligen Welt aus Wissen und Liebe. Nach dem Tod von Chimen 2010 kehrt er zurück in seine Erinnerung und lädt uns ein in dieses ureigene Universum, das seine Großeltern in London erschaffen haben. Vom Schlafzimmer, mit den verborgenen Kostbarkeiten wie Marx' Handschriften, geht es in die Diele, in der er der vielen Gäste gedenkt, die in diesem offenen Haus der Ideen ein- und ausgingen. Im Herzen des Hauses, der Küche, sammelte Mimi Menschen wie ihr Mann die Bücher. Im Wohnzimmer breitet sich das Wissen der Weltgeschichte doppelreihig über alle Wände aus und im Salon wurde die sozialistische Revolution diskutiert. Chimen war ein Universalgelehrter, als Nachfahre einer osteuropäischen berühmten Rabbinerdynastie wurde er Kommunist und Atheist, der seine jüdischen Wurzeln jedoch nie vergaß. Sasha Abramsky erinnert, recherchiert, liest - und findet im Leben seiner Großeltern ein ganzes Jahrhundert Zeitgeschichte verdichtet.

buecher-magazin.deAls Kind liebte es Sasha Abramsky, seine Großeltern in ihrem Haus im Hillway 5 zu besuchen. Dort fühlte er sich zwischen den 20000 Büchern, immer neuen Gästen und den duften Köstlichkeiten aus Oma Mimis Küche geborgen - in einer geselligen Welt aus Wissen und Liebe. Nach dem Tod von Chimen 2010 kehrt er zurück in seine Erinnerung und lädt uns ein in dieses ureigene Universum, das seine Großeltern in London erschaffen haben. Vom Schlafzimmer, mit den verborgenen Kostbarkeiten wie Marx' Handschriften, geht es in die Diele, in der er der vielen Gäste gedenkt, die in diesem offenen Haus der Ideen ein- und ausgingen. Im Herzen des Hauses, der Küche, sammelte Mimi Menschen wie ihr Mann die Bücher. Im Wohnzimmer breitet sich das Wissen der Weltgeschichte doppelreihig über alle Wände aus und im Salon wurde die sozialistische Revolution diskutiert. Chimen war ein Universalgelehrter, als Nachfahre einer osteuropäischen berühmten Rabbinerdynastie wurde er Kommunist und Atheist, der seine jüdischen Wurzeln jedoch nie vergaß. Sasha Abramsky erinnert, recherchiert, liest - und findet im Leben seiner Großeltern ein ganzes Jahrhundert Zeitgeschichte verdichtet.