Das Imperium schlägt zurück - 2500 Jahre Latein

Latein erfreut sich heute wieder zunehmender Beliebtheit. Lehrer, Eltern, Schüler und manche Politiker haben die Bedeutung dieses kulturellen Erbes Europas für die heutige Zeit erkannt. Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte des Lateinischen von der Antike bis zur Gegenwart. Jürgen Leonhardt beschreibt in seinem anregenden Buch den Aufstieg des Lateinischen vom Regionaldialekt zur Kultursprache der antiken Welt, die Ausprägung seiner klassisch gewordenen Formen sowie seine wechselvolle Geschichte in Spätantike und Frühmittelalter. Besondere Beachtung erfährt das Verhältnis des Lateinischen zu den Volkssprachen und seine Wertschätzung seit den Tagen der Karolingischen bis zur Italienischen Renaissance. Der Umgang mit der antiken Literatur seit der Frühen Neuzeit, die aktuelle Frage nach der Bedeutung der Sprache in den verschiedenen Bildungssystemen und der Vergleich des Lateinischen als Wissenschaftssprache mit dem Englischen bilden weitere Schwerpunkte der Darstellung.

Latein erfreut sich heute wieder zunehmender Beliebtheit. Lehrer, Eltern, Schüler und manche Politiker haben die Bedeutung dieses kulturellen Erbes Europas für die heutige Zeit erkannt. Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte des Lateinischen von der Antike bis zur Gegenwart. Jürgen Leonhardt beschreibt in seinem anregenden Buch den Aufstieg des Lateinischen vom Regionaldialekt zur Kultursprache der antiken Welt, die Ausprägung seiner klassisch gewordenen Formen sowie seine wechselvolle Geschichte in Spätantike und Frühmittelalter. Besondere Beachtung erfährt das Verhältnis des Lateinischen zu den Volkssprachen und seine Wertschätzung seit den Tagen der Karolingischen bis zur Italienischen Renaissance. Der Umgang mit der antiken Literatur seit der Frühen Neuzeit, die aktuelle Frage nach der Bedeutung der Sprache in den verschiedenen Bildungssystemen und der Vergleich des Lateinischen als Wissenschaftssprache mit dem Englischen bilden weitere Schwerpunkte der Darstellung.

Jürgen Leonhardt sondiert den Ort des Lateinischen und schafft damit ein neues Verständnis der Geschichtlichkeit von Sprache überhaupt

Wer sich mit der heutigen Stellung des Lateinischen beschäftigt, landet fast unvermeidlich bei der Frage, ob es denn eine „tote” Sprache sei oder nicht. Der Münchner Altphilologe Wilfried Stroh hatte schon vor einiger Zeit den Stier bei den Hörnern gepackt und seinem Buch zum Thema den Titel gegeben „Latein ist tot, es lebe Latein”. Latein, so hatte er argumentiert, sei schon viele Tode gestorben und stets erneuert daraus hervorgegangen. Zärtlich und stolz nannte Stroh Latein die „Königin der Sprachen”, unsterblich über die Todes- und Wechselfälle der Geschichte hinweg; er betrachtete diese mit der Gelassenheit des Monarchisten, der ans dynastische Prinzip glaubt. Der überaus animierte Ton des Buchs konnte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch Stroh, indem er sich auf den Begriff des Toten einließ, in die Falle der Apologetik geriet.

Hier nun geht Jürgen Leonhardt, Professor für Latinistik in Tübingen, anders zu Werk. Neben der reinen Sprachgeschichte zieht er die allgemeine Kulturgeschichte heran und vergleicht das Schicksal des Lateinischen mit dem anderer lange geltender Weltsprachen, dem Sanskrit, dem Griechisch der hellenistischen und byzantinischen Epoche, dem Hocharabischen des Korans, dem Französisch der frühen Neuzeit, dem Englischen von heute. So öffnet sich ihm ein perspektivischer Blick in die Tiefe von Raum und Zeit, die, wenn man bloß an der Achse des Lateinischen entlangvisiert, verborgen bleiben muss. Was er an Entsprechungen und Differenzen zutage fördert, eröffnet ein neues Verständnis für die Historizität von Sprache überhaupt.

Sein erster Befund lautet: Jede Sprache, die ihre Reichweite über die unmittelbaren Bedürfnisse der native speakers hinaus ausdehnt, durchläuft unweigerlich einen Prozess der Fixierung. Es kommt zu einem überregionalen Ausgleich lokaler Varianten und einer Festschreibung besonders eines grammatischen Grundbestands; die Aussprache darf in gewissem Grade variieren, der Wortschatz muss es sogar in erheblichem Maß, sonst büßt die Sprache die Fähigkeit ein, auf veränderte kulturelle Bedingungen zu reagieren. Dass der natürliche Wandel, wie er in jeder Sprache geschieht, durch gewollte Hindernisse blockiert wird, ist nicht Vorbote baldigen Todes, sondern Bedingung weitreichender Lebendigkeit, insofern auf diese Weise Globalisierung und Tradition ermöglicht werden.

Von einer Weltsprache kann nur in einer mehrsprachigen Umgebung die Rede sein. Statt als Einzelwesen betrachtet Leonhardt das Lateinische (und ihm vergleichbare Sprachen) in einem Familienzusammenhang, in dem es zum „Generationenwechsel” kommt. Leonhardt besetzt die alte organische Metapher machtvoll um. Zwar verhält es sich wirklich so, dass die Mutter allmählich von ihren Töchtern abgelöst wird; aber das Gesamtbild dieser Familie ändert sich im Laufe der Zeit, und statt ausschließlich auf das heute vorliegende Resultat der vollzogenen Trennung blickt der Verfasser auf den Verlauf: Diese Familie hat in jeder ihrer Phasen als solche funktioniert, wenn auch nicht immer auf gleiche Weise. Der definitiven Zweisprachigkeit geht eine lange Zeit der „Diglossie” voraus, in der trotz zunehmender Unterschiede noch das Bewusstsein herrscht, dass Volks- und Standardsprache nur Varietäten desselben seien; im Arabischen, dem die unantastbar festgeschriebene Präsenz des Korans zur Seite steht, währt dieser Zustand bis heute.

Das Verhältnis der Sprachen gestaltet sich eben nicht als ein Nullsummenspiel, in dem die vordringenden Jungen gewinnen, was die alte Mutter verliert. Ein schlagendes Beispiel für das, was Leonhardt meint, liefert ihm Petrarca. Petrarca ist beides auf einmal, der große Erneuerer der klassischen Latinität und der Begründer der italienischen Schriftsprache und Lyrik. Beides zusammen erschien ihm als Ausdruck derselben patriotischen Haltung, die sich gegen die politisch übermächtigen nördlichen Barbaren wandte, gegen die Deutschen.

Zweihundert Jahre später, im Zeitalter der Reformation geschieht dasselbe in spiegelbildlicher Verkehrung noch einmal: Jetzt sind es die deutschen Humanisten, die gegen die finsteren Römlinge und ihr miserables Latein Front machen, indem sie beide Sprachen zugleich, Latein und Deutsch, zu neuen Höhen führen. Was landläufig als ein Nach- und Gegeneinander gilt, das macht Leonhardt als ein wechselseitig hilfreiches Zugleich deutlich. Latein setzte natürlich eine gewisse Bildung voraus. Aber wer überhaupt schreiben konnte, der konnte in der Regel auch Latein. Latein besaß jene unschätzbare Qualität, die heute das Englische auszeichnet: klassenlos jedem zu gehören, der es verwendet.

Darum musste es für das Lateinische fatal werden, als einige anfingen, es „besser” zu beherrschen als andere. Hier, so gibt das Buch zu verstehen, nistet der wahre Gegensatz, der die Weltsprachen zerrüttet: wo die Bildungsfunktion die Kommunikationsfunktion zu überwiegen beginnt. Gerade hier aber steckt auch eine Chance fürs Lateinische. Insofern es keine Einheimischen gibt, die die Latte unzumutbar hoch legen, darf jeder, der nur überhaupt bestimmte Grundregeln befolgt, sich als kompetenter Sprecher fühlen. Leonhardt berichtet von den „Ludi Latini”, die er zusammen mit Wilfried Stroh organisiert hat, und anderen Veranstaltungen, die der Pflege und dem Ausbau eines gesprochenen Lateins dienten – wie sich unter den Teilnehmern, von denen keiner wirklich perfekt war, in ganz kurzer Zeit neue kommunikative Konventionen herausbildeten und in einer äußerst effektiven gemeinschaftlichen Anstrengung schöpferische Erneuerung des Altüberlieferten stattfand.

Leonhardt deutet an, dass hier etwas geschah, was der aktuellen Weltsprache Englisch erst noch bevorsteht: dass die Beanspruchung als Lingua franca mit ihren spontan normierenden Lösungen den Muttersprachlern über den Kopf wachsen könnte. Es gibt die etwas sauertöpfische Bemerkung von Prinz Charles, die Weltsprache sei nicht Englisch, sondern schlechtes Englisch; die Entwicklung wird auf die Einwände des Prinzen möglicherweise keine Rücksicht nehmen. Bei internationalen Treffen wiederholt sich die Erfahrung, dass alle sich prächtig miteinander auf Englisch verstehen – außer den Engländern, die draußen bleiben, weil sie die Sprache der anderen primitiv und diese das Oxford-Englisch unverständlich finden. Hier bahnt sich eine neue Diglossie an.

Auf solche Weise macht Leonhardt die Geschichte des Lateinischen im Exemplarischen fruchtbar. Wenn er dennoch auf einer melancholischen Note endet, dann darum, weil er heute das Erlernen der lateinischen Sprache zugunsten der Philologie in den Hintergrund treten, die Schule gegen die Universität verlieren sieht. Nur scheinbar steigt das Niveau, wenn eine Sprache vorwiegend als wissenschaftlicher Gegenstand behandelt wird; tatsächlich sinken die Kenntnisse, wenn sie nicht mehr geprüft werden und niemand mehr den großen Aufwand honoriert, den man braucht, um so weit zu kommen, Lateinisch einfach bücherweise lesen zu können, wie wir heute Englisch lesen.

Nachdrücklich weist Leonhardt darauf hin, dass ungeheure Massen von lateinischen Texten, viele Millionen Seiten, irgendwo herumliegen, die seit Jahrhunderten nicht mehr zur Kenntnis genommen worden sind, einfach weil Leute fehlen, die das im erforderlichen großen Umfang ohne viel Mühe tun könnten. Wer blättert einen lateinischen Tausendseitenwälzer aus dem 17. Jahrhundert durch und sagt uns mal eben, worum es geht? Niemand mehr. So haben wir heute wieder eine Situation wie im Mittelalter, als Cicero und Tacitus unbeachtet, weil fremd und zu schwer, in den Klosterbibliotheken standen und über viele Generationen für sich selbst sorgen mussten. Ungeheuer viel ging damals verloren. Eine Überlieferung, die nur noch archiviert und von keinem mehr gewusst, von keinem mehr verstanden wird, ist in höchster Gefahr. Darum sollte es, meint Leonhardt, eine kleine Menge von Menschen geben, die „wirklich Latein können”, sonst droht einem zentralen Teil des Schriftkulturerbes der Menschheit die gänzliche Verwaisung, wenn nicht gar der echte, endgültige Tod.

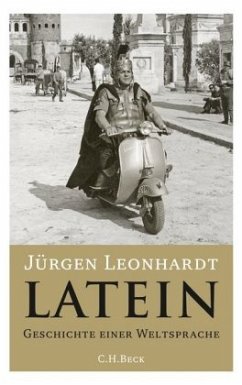

Aber er schließt nicht mit einem fulminanten Plädoyer, wie Stroh das getan hatte, sondern befürwortet, vorsichtiger und bescheidener, eine Art „musealer Praxis”, die von der zeitgenössischen Neigung zur Event-Retro-Kultur profitiert und auf diese Weise eine umschriebene, aber klar legitimierte Nische beziehen könnte; den universalen Anspruch des Bildungsfachs gibt er preis. Zu diesem Ende des so gehalt- wie gedankenreichen Buchs passt das Titelbild, welches einen römischen Legionär zeigt, der Vespa fährt. Vielleicht ist es doch ein wenig zu kleinmütig und selbstironisch geraten. BURKHARD MÜLLER

JÜRGEN LEONHARDT: Latein. Geschichte einer Weltsprache. Verlag C. H. Beck, München 2009. 339 S., 24,90 Euro.

Latein besaß einmal die Qualität, klassenlos jedem zu gehören, der es verwendete

Das Englische hat noch vor sich, was das Lateinische bereits erlebt hat

Und – wer kann’s übersetzen? Ausschnitt aus der Nachbildung der „Res Gestae”, des Rechenschaftsberichts von Kaiser Augustus am Sockel der Ara Pacis in Rom. Foto: Caro/Rodriguez

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

Es war eine Weltsprache und fristet heute ein bescheidenes Dasein: Jürgen Leonhardt hat eine exzellente Geschichte des Lateinischen vorgelegt, in der höchstens noch die originalen Textproben fehlen.

Die grausamste aller wilden Bestien" habe man ihn genannt, berichtete Pierre Bayle in seinem berühmten "Dictionnaire historique et critique" vom deutschen Gelehrten Caspar Schoppe. Bayle fand das etwas gar unhöflich, aber nicht ganz unbegründet. Schoppe habe sich den Titel gründlich erarbeitet - "mit einer zu großen Liebe zur Reinheit des Lateins". Sei ihm ein Autor aufgefallen, der ein lateinisches Wort anders gebrauche als weiland die Römer "in den besten Zeiten", habe er zur Strafe "naticidium" verordnet, wörtlich übersetzt: die Tötung des eigenen Kindes.

Bayles biographisches Lexikon erschien 1697, und wie seine anderen Publikationen trug es dazu bei, Latein als europäische Gelehrtensprache zugunsten des Französischen zurückzudrängen. Den 1649 verstorbenen Schoppe kritisierte Bayle allerdings nicht wegen dessen Sprachpurismus. Vielmehr meinte er, dass Schoppe mit seinen stupenden Lateinkenntnissen allen Gelehrten einen Gefallen getan hätte, hätte er bloß auf ihre Fehler mit "zivilisierten, sanften und höflichen Worten" hingewiesen.

Wie konnte Bayle, der wie kein anderer die Idee einer französischsprachigen "Gelehrtenrepublik" repräsentierte, die Eleganz des klassizistischen Lateins gegen die Ungeschlachtheit seiner Verfechter verteidigen? Jürgen Leonhardts Geschichte der lateinischen Sprache bietet dafür, ohne Bayle eigens anzusprechen, eine überzeugende Erklärung. Leonhardt, der an der Universität Tübingen lateinische Philologie lehrt, räumt der Frühen Neuzeit mehr Platz ein als der gesamten Antike. Mit gutem Grund: Sein Hauptinteresse gilt dem Rang des Lateins als Weltsprache, und dieser war nach 1500 stärker ausgeprägt als je zuvor. Nie war die Sprache so weit verbreitet, und nie wurden so viele Schriften in ihr verfasst und veröffentlicht.

Im gleichen Zeitraum jedoch wurde ihr Vorrang von den zu Literatursprachen nobilitierten Vulgärsprachen bedroht und schließlich beendet. Wie Leonhardt nun darlegt, gehörten die Vorkämpfer dieser Nobilitierung meist zu den führenden lateinischen Autoren ihrer Zeit. Humanisten wie Pietro Bembo, Joachim du Bellay und Martin Opitz reüssierten nicht nur in beiden Sprachen, sondern betrieben die Standardisierung ihrer Mundarten mit jenen Methoden, denen das Latein seine Vormachtstellung verdankte. Erst die Moderne machte aus ihnen Gegner des Lateins. Ähnliches gilt noch für Bayle: Aufwertung des Französischen hieß für ihn nicht Abwertung des Lateinischen. Dass seine publizistische Tätigkeit dennoch darauf hinauslief, hatte andere Gründe.

Leonhardts "Geschichte einer Weltsprache" erlaubt ebenso eine Erklärung, warum sich gerade am Latein so leicht Aggressionen entzündeten (und noch immer entzünden) und warum die Figur des Streithahns à la Schoppe untrennbar mit dieser Sprache verbunden ist.

Der Schlüssel dazu ist seine Beschreibung des Lateins als "fixierte" Sprache, mit der er die ebenso vieldeutige wie widersprüchliche Metapher der "toten" Sprache aushebelt. Mit "Fixierung" ist gemeint, dass Latein bereits am Übergang von der Römischen Republik zum Prinzipat ein Entwicklungsstadium erreicht habe, "das nie mehr weitergeführt wurde". Es habe danach keine Lautverschiebungen, keine Deklinations- und Konjugationsveränderungen mehr gegeben. Ergänzungen seien nur noch im Vokabular und in der Syntax erfolgt. Damit erhielt das Latein früh eine überzeitliche Gestalt, die das Mittelalter mit ein paar Kratzern überdauerte und die seit dem Renaissance-Humanismus von wehrhaften Reinheitsaposteln bewacht wurde. Letztlich sollten diese Gestalt selber dafür sorgen, dass "man lieber auf lateinische Kommunikation verzichtete", als den Anspruch auf klassizistische Perfektion aufzugeben.

Obwohl als Überblickswerk konzipiert, ist Leonhardts Geschichte des Lateins weit mehr als nur das. Sie stellt neue Thesen auf, anstatt bloß alte zu referieren, sie wählt ihren Stoff gezielt aus, anstatt ihn nur zu resümieren, und sie sucht den Gegenwartsbezug, anstatt sich allein in der Vergangenheit aufzuhalten.

Wie erhellend der Autor große sprachgeschichtliche Veränderungen an kleinen Ereignissen festmacht, zeigt seine Illustration des Bedeutungsverlustes des Lateins im Bildungswesen des achtzehnten Jahrhunderts: 1723 diskutierte der Rat der Stadt Leipzig die Wahl eines neuen Kantors für die Thomasschule. Hatte die Stelle stets eine Kombination von Latein- und Musikunterricht beinhaltet, so wurde nun mit Johann Sebastian Bach erstmals ein Kandidat in Erwägung gezogen, an dessen Lateinkenntnissen einige Ratsherren Zweifel hatten. Sie wählten ihn trotzdem - und legten ihm sogleich nahe, sich im Lateinunterricht vertreten zu lassen. Damit sei, so Leonhardt, eine Entwicklung eingeleitet worden, die den Lateinunterricht nicht nur abwertete, sondern vom Musikunterricht abkoppelte und auf die "Übung in den klassischen Schriftstellern" reduzierte.

Was an diesem Buch darüber hinaus beeindruckt, sind seine komparatistische Anlage und seine bildungspolitische Aussage. Jeder Abschnitt in der Geschichte des Lateins wird mit vergleichenden Betrachtungen erläutert, sei es zu anderen Weltsprachen oder zu anderen Kulturbereichen. Um die Modernität des Lateinunterrichts im neunzehnten Jahrhundert zu unterstreichen, vergleicht Leonhardt ihn mit der Aufgeschlossenheit der klassizistischen Architektur gegenüber neuen Bautechniken und -materialen. Und um die These zu erhärten, dass die Fixierung des Lateins für seinen Aufstieg zur Weltsprache entscheidender gewesen sei als die Ausdehnung des Römischen Reiches, beschreibt er die entsprechenden Prozesse im Altgriechischen und Hocharabischen. Die gleiche These dient ihm auch dazu, die Beständigkeit des Englischen als Weltsprache in Frage zu stellen.

Der Autor macht keinen Hehl daraus, dass ihn der gegenwärtige Zustand der Lateinstudien an Schulen und Universitäten niederdrückt. In den jüngsten Erfolgsmeldungen über die neue Beliebtheit des Lateins an Gymnasien sieht er bloß eine Bestätigung für dessen Ankunft im Kreis der Orchideenfächer. Anstatt sich aber, wie nicht wenige Altphilologen, mit einem "Sic transit gloria mundi"-Gejammer in der akademischen Randständigkeit einzurichten, geht er nüchtern und scharfsinnig ihren historischen Ursachen nach und fordert zum Schluss ein umfassendes Umdenken. Dieses soll im Unterricht weg vom bloßen Übersetzen alter Texte zur Übung in mündlicher Kommunikation führen, und in der Forschung weg von der Fixierung auf die kleine Zahl antiker Klassiker zur Erschließung der Berge neuzeitlicher Werke. Zwar sind das nicht ganz neue Forderungen, aber für ein Fach, in dem der Weg zur Professur noch immer über Arbeiten zu antiken Autoren führt, sind sie nach wie vor berechtigt.

Um die Bedeutung der neulateinischen Literatur herauszustreichen, verweist Leonhardt nicht nur auf ihre Quantität und Qualität, sondern auch auf ihren Einfluss auf die nationalsprachlichen Literaturen vor 1800. Leider belässt er es bei der Erwähnung einzelner Autoren, anstatt die Texte selber sprechen zu lassen, so dass seine Argumentation hier Behauptung bleiben muss.

Allgemein fällt auf - und dies ist das auffallendste Defizit eines ausgezeichneten Werkes -, dass die Geschichte des Lateins unter weitgehender Abwesenheit des Lateins erzählt wird. Es gibt kaum Zitate lateinischer Werke und wenn, dann nur in deutscher Übersetzung. Was den Reiz des ciceronianischen Stils ausmachte, wie die "Dunkelmännerbriefe" das scholastische Mönchslatein karikierten, worin das "poetische Genie" des Jacobus Balde bestand, das alles lässt sich für Nichteingeweihte höchstens erahnen, nicht ersehen.

Hatten Generationen von Latinisten ein Vergnügen darin gefunden, humanistisch Minderbemittelte mit lateinischen Zitaten ohne Übersetzungen zu demütigen, so wagen sie heute nicht einmal mehr, ihnen den Anblick lateinischer Texte zuzumuten. Insofern ist dieses Buch, trotz seines konzeptionellen Mutes und seiner intellektuellen Kraft, auch ein Ausdruck der Schwäche, in der sich die Latinistik derzeit befindet. Es liegt vor allem an ihren Vertretern, daran etwas zu ändern. Jürgen Leonhardt hat dafür eine große Vorleistung erbracht.

CASPAR HIRSCHI

Jürgen Leonhardt: "Latein". Geschichte einer Weltsprache. C.H. Beck Verlag, München 2009. 339 S., Abb., geb., 24,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Latein liegt laut Hans-Albrecht Koch im Trend, wenn er auch die Äußerungen, Latein fördere das logische Denken nicht sehr überzeugend findet. Jürgen Leonhardts Geschichte des Lateinischen würdigt er als gleichermaßen detailliert wie "konzentriert", und er kann dem Autor attestieren, dass er die wichtigsten Stationen der Sprachentwicklung gut lesbar abschreitet. Dass er dabei nach seiner eigenen Vorliebe und - wie in der derzeitigen Latinistik üblich - einen Schwerpunkt beim Latein der Neuzeit setzt, findet Koch legitim. Nur die Bedeutung des humanistischen Gymnasiums des 19. Jahrhunderts beim Zurückdrängen des Lateinischen sieht er in diesem Buch allzu knapp bedacht, insgesamt aber lobt er es als ziemlich vollständige Geschichte der lateinischen Sprache bis heute.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH