seine Qualität als über die Erwartungen und Reflexe, mit denen weite Teile der Literaturkritik auf alles reagieren, was den Anschein gut verständlicher Gesellschaftskritik erweckt?

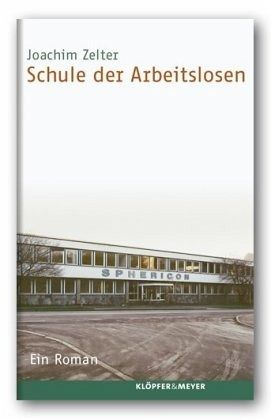

Der Plot des Buches ist schnell erzählt; er ist, weil man ja damals dabei war in der Oberstufe, auch nach zehn Seiten vollkommen absehbar; die größte Überraschung ist es, dass bis zum bitteren Ende so gar nichts Überraschendes geschehen mag: In einer nicht gar zu weit entfernten Zukunft, zirka zehn Jahre weg von uns, steht der Arbeitslosenpegel noch mal höher als heute, und die Arbeitslosen werden nun massenweise in Fortbildungscamps verbracht, wo man ihnen im Auftrag der Bundesagentur gründlich die Hirne wäscht: Jeder habe sein Schicksal selbst in der Hand; wer nur seine Biographie entschlossen genug fälsche, bekomme irgendwann seine Chance; wer keine Stelle abbekomme, habe sich eben nicht genügend bemüht.

Kalt und skizzenhaft entwirft der Erzähler seinen Handlungsort, die Arbeitslosenschulungsstätte "SPHERICON", eine von vielen ihrer Art. Verschüchtert unterwerfen sich die Arbeitslosen hier allem, was da auf sie zukommt: Entmündigung. Berieselung. Bewerbungstraining. Bewusst individuenbefreit, bewusst entwurfhaft wird das alles geschildert: "Eine stillgelegte Fabrik in einem niedergegangenen Industriegebiet. Zweistöckig. Das Gebäude wurde provisorisch renoviert - aufgeteilt in einzelne Räume und Zwischenräume: ,coaching zones', ,training points', ,recreation sectors' ... Im ersten Stock Schlafräume, Waschgelegenheiten und Duschen."

Einige Lektürezeit geht dahin, hinweg über Figurenschemen, Propagandaphrasen, Demütigungsroutinen - bis der Erzähler dann doch noch zwei Individuen einführt, welche, den Anforderungen des Genres gehorchend, in Opposition gehen. Karla und Roland werden hingeworfen als Träger von biographischen Elementen, von Kindheitserinnerungen, von zwischenmenschlichem Interesse; sie verstoßen gegen die Regeln, indem sie eine geistige statt der erwünschten sexuellen Beziehung aufnehmen. Mit souveräner, kühler, wenngleich risikoloser Sprache wird diese Welt zusammengezimmert, wechseln sich distanzierte Schilderungen standardisierter Abläufe ab mit streng dialogischen Verhörpassagen, welche man von der dritten an nur noch überfliegt. So maschinell die Arbeitslosen hier abgewickelt werden, so maschinell spult auch Joachim Zelter seinen Plot ab, so steril, wie seine Welt sein soll, ist auch der Zugriff des Erzählers - kann aber das funktionieren?

Kein gutes Buch ohne Unheil. Wie aber lockt der Autor seinen Leser da rein? Womit fängt er uns, welcher Wärmespur soll man folgen? Gern riebe man sich an einer verdichteten, individuellen Sprache - welche Zelters Funktionalismus absichtsvoll meidet. Oder auch nähme man personale Identifikationsangebote an; gäbe man sich dem wärmenden Kitzel des Dokumentarischen hin; vibrierte zur Not auch noch in der Aufgeladenheit spannender Handlung - nun ja. All das ist hier sorgfältig wegsterilisiert worden, für tot liegt das sorgsam gearbeitete Buch auf dem Tisch. Was es zum Leben erwecken könnte, wäre höchstens noch: die Wärme einer Stimme.

Dem Autor Joachim Zelter eilt der Ruf voraus, ein performativ engagierter, wenn nicht gar witziger Vorleser seiner eigenen Werke zu sein - hier wäre ein solcher dringend vonnöten. Gut vorgelesen, könnten sie wieder funktionieren, die Anleihen aus Drittreich- und Endkampfrhetorik, die irren Aufpeitschphrasen aus den Managerseminaren, die Zynismen der Polit-Talkshows. Ein guter Vorleser könnte die fehlende Brechung einarbeiten, könnte das Werk zu seinem eigentlichen Witz finden lassen, der ja in der beinahe lückenlosen Ernsthaftigkeit des Erzählers liegt, im neurotischen Totalitarismus seiner Ideen und auch in der verborgenen Begeisterung für all die hohlen Phrasen, die hier so gründlich durchdekliniert werden.

Die "Schule der Arbeitslosen" ist vor allem ein versiertes Spiel mit Rhetorik. Dass das Buch aber gar zu dicht und gar zu scharfsinnig auf unser Heute reagiere - also, da muss man doch bitten. Zu wohlfeil ist es, die derzeitigen Probleme unseres Kapitalismus und unserer Medienrealität mit der Sprache des Dritten Reiches zu verschränken - da bleibt die Analysentiefe doch recht seicht.

In der echten Welt gäbe es ja reichlich genug zu finden und zu beschreiben vom Zynismus, mit dem Arbeitslose sich heute zu befassen haben, von der Absurdität real vorhandener Schwachsinnsschulungen und Pseudobeschäftigungen, welche durch die Verlagerung in eine dystopische Zukunft hier ihren wirkungsvollsten Resonanzboden verlieren. Viel gäbe es zu sagen über die Debattenrhetorik, mit der von den Fehlfunktionen unseres Politwirtschaftssystems fernsehweit abgelenkt wird; auch verdient das tragikomische Monstrum der Bundesagentur für Arbeit literarische Aufmerksamkeit. Dass aber aus einer verfetteten, ratlosen, still vor sich hin wuchernden Behörde binnen weniger Jahre eine straff organisierte, totalitäre Institution werden könnte - alles, was recht ist, das ist wahrhaftig nicht die größte Angst unserer Tage.

KLAUS UNGERER.

Joachim Zelter: "Schule der Arbeitslosen". Verlag Klöpfer & Meyer, Tübingen 2006. 206 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.03.2007

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.03.2007