In Leben der kleinen Toten erzählt Pierre Michon von Menschen, die ohne ihn wohl kaum einen Biographen gefunden hätten und die mit dem Ende ihres Daseins sang- und klanglos verschwunden wären. Da ist jener an Kehlkopfkrebs erkrankte Bauer, der sich weigert, in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert zu werden, wo er behandelt und geheilt werden könnte. Von allen Seiten bedrängt, offenbart er schließlich den Grund seiner Weigerung: "Ich bin Analphabet." Da ist jener Vorfahre des Erzählers, Antoine Peluchet, von dem in der Sammlung der Familienschätze eine ausdruckslose kleine Madonnenfigur mit Jesuskind zeugt. Als junger Mann wurde er vom Vater im Zorn des Hauses verwiesen und ist seitdem verschwunden; die unglücklichen Eltern leben von Gerüchten: Der Sohn sei in Amerika, heißt es, dann wieder will man erfahren haben, daß er als Zuchthäusler auf die Île de Re verbannt wurde. Die Mutter bittet jahrelang die kleine Porzellanmadonna um seine Rückkehr, aber Antoine Peluchet bleibt verschollen.

Auf wunderbare Weise gelingt es Pierre Michon, Menschen aus kleinen, meist bäuerlichen Verhältnissen zu porträtieren, ohne ihrem Elend auch nur eine Spur von malerischer Idylle anhaften zu lassen. Die Tragik der Schicksale, die so besonders bewegen, rührt daher, daß inmitten dieses Elends plötzlich die Ahnung von einer anderen Welt auftaucht, der Traum vom Reichtum oder vom Wissen - und aus dieser Zerrissenheit zwischen dem Erahnten und dem Gelebten entsteht eine Sehnsucht, die den Menschen, so geringfügig ihre Existenz auch sein mag, Größe verleiht.

Auf wunderbare Weise gelingt es Pierre Michon, Menschen aus kleinen, meist bäuerlichen Verhältnissen zu porträtieren, ohne ihrem Elend auch nur eine Spur von malerischer Idylle anhaften zu lassen. Die Tragik der Schicksale, die so besonders bewegen, rührt daher, daß inmitten dieses Elends plötzlich die Ahnung von einer anderen Welt auftaucht, der Traum vom Reichtum oder vom Wissen - und aus dieser Zerrissenheit zwischen dem Erahnten und dem Gelebten entsteht eine Sehnsucht, die den Menschen, so geringfügig ihre Existenz auch sein mag, Größe verleiht.

Präzisionsarbeit der Sprache: In grandiosen Erinnerungsbildern erschafft Pierre Michon eine Welt der kleinen Erfahrungen

Was wäre Hanno Buddenbrook ohne das schrille Läuten der Schulglocke am nebligen Morgen, was Julien Sorel aus Flauberts "L'Éducation sentimentale" auf dem Seine-Schiff ohne das im Morgennebel versinkende Paris? In dem hier vorliegenden Buch gehen zwei Männer mit Nebelperlen im Schnurrbart frühmorgens durch den Wald, schieben ein paar störrische Schweine vor sich her, machen Witze, sind beinahe glücklich und werden bald in Mourioux auf dem Markt stehen. Im Unterschied zu den Jünglingen bei Thomas Mann und Flaubert wird sich der Nebel für diese Männer nie wirklich auflösen - auch wenn die Sonne manchmal in ihr Leben hineinscheint. Eher noch wird er sich melancholisch verdichten.

Einer der beiden Männer wird auf dem Markt von Mourioux erfahren, daß sein Sohn Antoine, der infolge eines phänomenalen Zornausbruchs des Vaters das Haus verließ und sich seit Jahren nicht mehr gemeldet hat, in Wirklichkeit nicht nach Amerika ausgewandert ist, sondern in Ketten bei der Einschiffung auf die Ile de Ré ins Strafarbeitslager gesehen wurde. Dem Vater zerreißt es das Herz, aber er wird wortlos und um so verdrossener bis ans Ende seiner Tage weiter die Wiese abmähen, jenes geliebte Stück Land, das schon seine Vorfahren durch tägliche Mühe ein Leben lang aufrecht hielt und das im Grunde mehr gehaßt als geliebt wurde.

Die acht kleinen Lebensläufe - "Vies minuscules", sagt der französische Originaltitel - sind Miniaturen nicht vom Genre her, sondern in ihrer ganzen Substanz: grandiose literarische Lebensbilder von Existenzen, die nicht fürs Erinnertwerden gemacht waren und mit dem Ableben eigentlich sang- und klanglos hätten verschwinden müssen, wäre da nicht ein Erzähler dazwischengekommen. Dieser Erzähler, der Antoine Peluchet und die übrigen Verschollenen gekannt hat, zumindest vom Hörensagen, ist eine Mischung aus Schreibhemmung, Müßiggang, Alkoholrausch, Sensibilität, Phantasie und endlosem Hypothesenaufstellen - eine Persönlichkeit hart an der Grenze zur Eigenbiographie von Pierre Michon selbst.

"Vielleicht", "möglicherweise", "wahrscheinlich", "nehmen wir an", "man hat es nie erfahren" - das sind die narrativen Grundimpulse dieser Porträts: nicht als kombinatorisch vergnügliches Spiel der Hypothesen darüber, was aus den Verschollenen geworden sein könnte, sondern als Brennspiegel ihrer Lebensläufe aus der endgültigen Abwesenheit, die nur noch über einen Namen oder einen beiläufigen Gegenstand in die Gegenwart hineinglühen. Gegenstände wie etwa die unscheinbare Porzellanmadonna, die von Antoine Peluchets Mutter jahrelang um die Rückkehr des Sohnes angefleht wird, oder die unangerührte Tüte Kaffee von dem nach Afrika ausgewanderten Stallknecht, auf den die Großmutter beim Aufräumen des Schranks manchmal stößt - "Sieh an, der Kaffee von Dufourneau, er ist bestimmt noch gut" - und der nie gekostet wird.

Diese Lebensgeschichten aus dem französischen Landleben sind so scharf in Michons kompakte Sprache der Partizipialattribute und abrupten Satzenden geschliffen, daß fürs Pittoreske oder Sentimentale kein Platz bleibt. Das Bescheidene, Praktische, Erdnahe dieser Figuren wird nicht poetisch überhöht, sondern so tief ins Detail der Beschreibung getrieben, bis jeder Satz steht wie ein Grabstein im Feld. Vom strahlenden Kindergesicht über den an der Schürze glänzend geriebenen Apfel bis zum blitzenden Buschmesser, das der Existenz Antoine Peluchets irgendwo in Afrika ein Ende setzt, reicht es gerade für die paar notwendigen Gesten, um "aus diesem Überleben ein Leben zu machen". Oder in den Worten der sanften, nach Höherem strebenden Claudette gesagt, die den schreibgehemmten Erzähler-Schriftsteller einst bei sich in der Normandie aufnahm und später dann, enttäuscht, irgendeinen Hochschuldozenten heiratet, um dessen endlose Welterklärungen anzuhören: "Auch das ergibt ein Leben, in Ermangelung eines anderen Lebens."

Für den Hauch des Tragischen sind diese Geschichten zu klein. Das vereinsamte Großelternpaar Eugène und Clara, auf deren Möbeln Tote in Bildrahmen Tote betrauern, oder der alte Bauer mit dem Kehlkopfkrebs, der, anstatt zur Behandlung nach Paris zu gehen, unbelehrbar bis zuletzt auf die Linden vor dem Fenster des Landkrankenhauses starrt, weil er, so seine Erklärung, "doch Analphabet ist" und im Einklang mit seinem Unwissen sterben möchte; schließlich der versoffene Dorfpfarrer, der einst mit Motorrad, cigarettes blondes, Mätressen und Sonntagspredigten die Bauern wirr machte - all diese Figuren sind nicht einfach in die schick gewordene Kategorie der neuen Bescheidenheit einzureihen. Erstens, weil Pierre Michons Buch im französischen Original schon vor zwanzig Jahren erschienen ist, als das Provinzielle und Einfache alles andere als Mode war. Und zweitens, weil diese Erzählwelt der kleinen Erfahrungen zwischen Feldweg, Kirchhof und in der Hosentasche betasteter Roßkastanie hoch artistisch daherkommt. Die zahlreichen literarischen Anspielungen sind nie aufgesetzt. Denn im Fluchtpunkt dieser Geschichten steht immer der Vorgang des Schreibens, mit dem der Erzähler sich abmüht - nicht die theoriegurgelnde "écriture" des Strukturalismus, in dessen Bann Pierre Michon und seine Ich-Figur in den siebziger Jahren groß wurde, sondern die schwierige Präzisionsarbeit an der Sprache, die den kleinen Toten aus ihrer flüchtigen Ewigkeit hilft. Es ist der Überlebenskampf der durch die acht Geschichten sich bewegenden neunten Figur, des Erzählers, der bald amphetamingesättigt im weltlosen Glück der schon nicht mehr aufgeschriebenen Worte schwelgt, bald frühmorgens auf der Flucht in die Inspiration neben dem Velosolex am Straßenrand die in den Schlamm gefallenen Bücher verflucht.

Die offensichtliche Erkenntnis, daß die schöne Sprache den kleinen Menschen nicht Größe, sondern Sehnsucht nach Größe verleiht, kommt in diesem Erstlingswerk Pierre Michons ohne jede Sozialpatina aus. Der heute knapp sechzigjährige Autor gehört mit seinen aufs Essentielle verkürzten Romanen zum Besten, was die französischen Gegenwartsliteratur zu bieten hat: vorbei an exportfreundlichen Modewirbeln, setzt sein Werk die große emblematische Erzählkunst Flauberts oder Marguerite Yourcenars fort.

Nach ersten Anläufen beim Manholt-Verlag gibt diese Neuübersetzung deutschen Lesern nun die Gelegenheit, eine längst überfällige Bekanntschaft mit diesem großen Autor zu machen, zumal die enormen Schwierigkeiten von Michons dichter Sprache von Anne Weber im Ganzen treffend gemeistert sind. Nur einen letzten Arbeitsdurchgang hätte die Übersetzung verdient, um unglückliche Bildverhedderungen zu vermeiden. Was soll ein "Säulenheiliger im Schlaraffenland"? Kann ein Schlachthaus wirklich "in der Luft" liegen? Vielleicht, wenn das körperliche Ringen um die störrischen Worte den Schreibtisch zu einer Art Schlachttisch, gar Opfertisch macht, auf dem kleine Tote großartig von ihrem Totsein befreit werden.

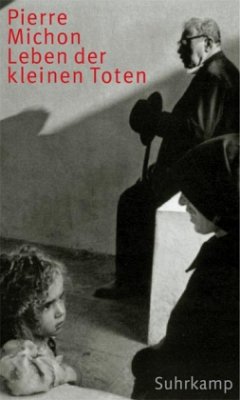

Pierre Michon: "Leben der kleinen Toten". Aus dem Französischen übersetzt von Anne Weber. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004. 244 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

In seinem faszinierenden Roman „Die Elf“ versetzt der französische Autor Pierre Michon

Robespierre und seine Gefährten in ein imaginäres Historienbild

VON HANS-PETER KUNISCH

Scharf konturiert und schillernd sind die Figurenzeichnungen des französischen Schriftstellers Pierre Michon. François Corentin, der bekannte Maler, steht nach zwei Sätzen da: „Er war mittelgroß, unauffällig, doch weckte er die Aufmerksamkeit durch sein fiebriges Schweigen, seine düstere Heiterkeit, sein bald arrogantes, bald hinterhältiges Gebaren.“ Sein Vater, erfahren wir, konnte nicht lesen, kaum sprechen, und wenn, dann nur im Dialekt, aber er beherrschte „das kunstvolle Mischen violetter Weine und weißer Fusel“. Corentins Mutter ging aus der Heirat eines Maurers und Geschäftemachers mit einer Adeligen hervor. Sie war „eine Königin“, ihr hatte es „von Geburt an nie an ausschließender Liebe gefehlt“.

Das Meisterwerk Corentins, „Die Elf“ ist ein Prunkstück des Louvre. Es ist das berühmteste Gemälde der Französischen Revolution, mit der Corentin, durch seinen alten Bekannten Collot d’Herbois, den Schlächter von Lyon, in Berührung kam. Am 5. Januar 1794, mitten in der Revolution, klingelten drei Sansculotten und brachten ihn zu François Bourdon, der wie Collot im „Wohlfahrtsausschuss“ saß. Corentin solle die elf Mitglieder der gefährlichen Exekutive malen, die Leute von Robespierre aber etwas bedeutender. Corentin nahm den Auftrag an, 600 Louis, das war fürstlich. Wer hätte das, fragt Michon, von diesem Provinzjungen aus dem Limousin gedacht, der es einst zum Schüler Tiepolos brachte und jetzt auf dessen Deckengemälde in Würzburg zu sehen ist, „auf der Südwand des Kaisersaals im Hochzeitszug von Friedrich Barbarossa (. . .) ein junger Mann, ganz aus Licht“.

Wer nach Würzburg fährt, braucht gute Augen, um Corentin zu entdecken, besser ist es, ihn sich vorzustellen, denn die ganze Geschichte ist erlogen. Es gibt Collot, den Schlächter, Bourdon und den Wohlfahrtsausschuss, aber weder „Die Elf“ noch ihren Maler. Sparsam, aber stetig streut Michon Zeichen für den Zweifel am Wahrheitsgehalt seiner Geschichte, doch anfangs hält man das für einen Teil der exaltierten Rhetorik des ersten Kapitels, in dem Michon seine Lüge mit Pomp in Historie und Kunstgeschichte festschreibt. Danach beginnt man, sich in der Legende wohl zu fühlen, kennt den Maler, seine Freunde, seine Feinde. Der Rekapitulation seines Lebens folgt die Darstellung der Verstrickung in die Revolution. Eine Staatsaffäre – und doch wird „Die Elf“ ein weiterer klassischer Text von Pierre Michon, der seit seinem Erstling „Vie minuscules“ (1984, deutsch unter dem irreführen den Titel „Leben der kleinen Toten“ gerade neu aufgelegt) als außergewöhnlicher Erzähler berühmt ist.

Selber 1945 im Limousin geboren, dessen Arbeiter, „die Neger Frankreichs“, vom Großvater Corentins ausgebeutet wurden, hatte Michon in Clermont-Ferrand Literatur studiert, war aber nicht Lehrer geworden oder nach Paris gepilgert, sondern mit einer kleinen Theatertruppe durchs Land getingelt, bis er mit den „winzigen Leben“ schlagartig bekannt wurde – es handelt sich dabei um meist düstere Portraits ländlicher Randexistenzen, die der Provinz nie ganz entkamen, aber von einer unglaublich kräftigen Sprache wie durchglüht wirken.

Auch in „Die Elf“ folgt man dem hochkonzentrierten, dabei aber eigenartig lässigen Michon gern aufs Wort: „Combleux, Monsieur. Sie kennen Combleux nicht? In Combleux ist alles hell. Es ist die Kindheit. Es ist lange vor den Elf, lange vor dem großen Schattenbild, auf dem die Heiligkeit Stück für Stück begraben wird, lange bevor das Gold und der Schwefel, das Blau, das Weiß, das Rot, die dreifaltigen Farben der einen, unteilbaren Republik im Dunkeln tanzen, sich in der Tiefe der Nacht langsam erheben.“ Die sorgfältige Übersetzung von Eva Moldenhauer nimmt alle Schlenker dieser so bilderreichen wie gedankenintensiven Sprache auf, die sich im ersten Teil selbstbewusst von allem Bemühen, ein gut gedrechseltes Handlungsgerüst herzustellen, distanziert, um stattdessen sich selbst und die von ihr heraufbeschworenen Existenzen zu feiern.

Während der Erzähler noch bewundernd dem jungen Corentin folgt, kann er „nicht umhin, wie in einer überblendeten Spiegelung das alte Krokodil zu sehen, das in weißem Mantel unter dem schmutzigen Märzhimmel langsam über die Deiche irrt, seine weißen Strümpfe besudelnd“ – trotzdem lässt ihn der Alte nicht los: „wenn ich meinen Blick auf die Dinge richte, die er betrachtet, sehe ich Regen über der Welt; ich sehe die festgefrorenen Schleppkähne und zwischen ihnen, höher, weiblicher, bauchig, jene riesige Schute aus Nantes“, die „unter zwei oder drei Krähen in verrottete Planken zerfällt“.

Dieses Buch braucht gar keine Handlung, weil die Spannung in der Sprache liegt. Umso erstaunlicher, dass sich im zweiten Teil plötzlich auch eine aus dem Plot generierte Spannung regt, ohne dass die Sprache darunter leiden müsste. Sobald Pierre Michon Corentin in die blutigen Intrigen der Revolutionäre schickt, bangt man um ihn wie um einen gewöhnlichen Helden. Doch warum die Täuschung? Warum das Spiel mit „den Elf“?

Michon benutzt das Gemälde, um seine Vorstellung von einer gleichermaßen chaotisch-zufälligen wie manipulierten Historie zu gestalten. Das Bild, das ist das Geheimnis seines von Beginn an hohen Preises, darf keinen festen Sinn vermitteln. Von den Auftraggebern ist es als „Joker“ gedacht: Würde der in den Vordergrund gerückte Robespierre die Revolution siegreich beenden, könnten die Opportunisten im Wohlfahrtsausschuss „beweisen“, dass sie zu ihm gestanden hätten. Man habe das Werk heimlich in Auftrag gegeben. Würde Robespierre scheitern, so hätte es von seinem dreisten Willen zur Macht zu erzählen. Er selber habe die Schmiererei herstellen lassen. Ob Tötung oder Apotheose Robespierres: man läge richtig.

Das Bild, das Corentin aufgrund dieses zweifelhaften Auftrags schließlich malt, ist weniger zynisch, als, genau besehen, blasphemisch. So jedenfalls erscheint es im Roman Pierre Michons, zu dessen Spiegelfechtereien es gehört, dass er Jules Michelet, den großen Historiker, dieses Bild auf elf Seiten seiner zwischen 1847 und 1853 entstandenen „Histoire de la Révolution française“ beschreiben lässt.

Es ist, so legt es der Roman nahe, wohl das erste weltliche Abendmahl und zeigt zugleich die grausame Macht der Geschichte. Ein Tyrann wird durch elf Tyrannen ersetzt. Je länger man hinschaut, desto mehr werden die Revolutionäre, die ihre Unterschriften unter die Todesurteile setzten, zu einer gefährlichen Herde wilder Tiere.

Pierre Michon: Die Elf. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Suhrkamp Verlag, Berlin 2013. 120 Seiten, 18,30 Euro.

Pierre Michon: Leben der kleinen Toten. Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Anne Weber. Suhrkamp Verlag. Berlin 2013. 221 Seiten, 19,95 Euro.

In Tiepolos Deckengemälde in

Würzburg kann man den Maler

Corentin entdecken – oder nicht?

Virtuos verstrickt Michon den

Maler in die Intrigen

der Revolutionäre in Paris

Das Historienbild „Die Elf“ des Malers François Corentin werden Sie im Louvre vergeblich suchen – aber es gibt dort „Das letzte Abendmahl“ seines Lehrers Tiepolo. In Pierre Michons Roman ist es zwischen den Zeilen versteckt.

FOTO: OH

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Thomas Laux stellt uns Pierre Michon als einen Autor vor, der in Frankreich lange Zeit ein "Geheimtipp" war und dessen im Original bereits 1984 erschienenes Buch "Kultstatus" erlangt hatte. Michon entfaltet acht Porträts einfacher Leute vom Land, die - und darin liegt für Laux der "unvergleichliche Reiz" des Buches - in "pointierten stilistischen Reflexionen" eingefangen werden. Nicht das "idyllische" Landleben, sondern Langeweile, Stillstand und Niederlagen werden in diesen Geschichten von Michon beschrieben, der auch "autobiografisch relevante Bemerkungen" einstreut, wie der Rezensent bemerkt. Ohne jede Sentimentalität oder nostalgische Verklärung wird das "kärgliche Leben" der Menschen geschildert, denen der französische Autor mit seinem typischen "Michon-Sound" etwas "Dokumentarisches, Mythisches, leicht Fatalistisches" gibt, schreibt Laux. Seine Begeisterung für dieses Buch wird durch eine "makellose" Übersetzung ins Deutsche von Anne Weber noch verstärkt. Laux lobt nachdrücklich ihr "verblüffendes Gespür" für die Rhythmik und die "Satzmelodie" des französischen Originals, die sie gelungen in die deutsche Fassung übertragen hat.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»[Dem] Abseits und seinen kleinen Leuten setzt Michon ein melancholisches, sprachgewaltiges Denkmal. Es sind reale Figuren, allesamt vereint im Tode wie auch in ihrer ungestillt gebliebenen Sehnsucht nach einem Leben jenseits des erdrückenden Erbes. Michon gibt ihnen ihre Würde wieder, indem er sie über die Ruinen des möglichen Gewesenen erhebt.« Ingeborg Waldinger Wiener Zeitung

»... und doch ist sie es, diese ausufernde, kraftvolle, angespannte, wütend zur Faust geballte Sprache, die das Wunder möglich macht: gerade aus ihrer Schwäche und Unzulänglichkeit erwächst den Kleinen und Unscheinbaren im lautlosen Gesang der aneinandergefügten Buchstaben und Silben eine Größe.«