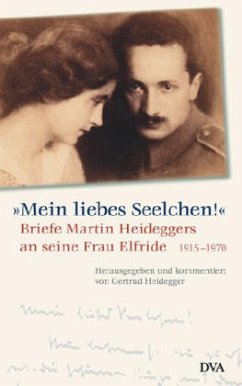

"Mein liebes Seelchen" war über fünfzig Jahre lang die Anrede Martin Heideggers von seiner Braut und späteren Ehefrau Elfride. Die Briefe sind Momentaufnahmen, die den Anfang, die Höhe- und Wendepunkte, die Krisen und Alltäglichkeiten dieses Philosophenlebens sichtbar machen - der Bau der berühmten Hütte Todtnauberg, die Schwierigkeiten der Marburger Berufungsverhandlungen, wirtschaftliche Probleme und sein Frauenbild. Die Auswahl aus der umfangreichen Briefsammlung hat die Enkelin und Herausgeberin Gertrud Heidegger, der die Briefe und Karten von ihrer Großmutter übergeben worden waren, getroffen; sie stellt fehlende Bezüge her und läßt die Persönlichkeit ihrer Großmutter aufscheinen. Ergänzt wird der Band unter anderem durch die Lebensläufe von Elfride und Martin Heidegger und ein kommentiertes Personenregister.

Martin Heideggers Briefe an seine Ehefrau Elfride

Im Mai 1950 erhält Martin Heidegger einen Brief seiner Frau Elfride, auf den er so antwortet: "Ich verstehe sehr wohl, was Du meinst: Echte, gewachsene Überlieferung hat in sich die Kraft, das Bleibende auszulesen u. in stets erneuerbarer Gestalt der Zukunft darzubieten. Aber Überlieferung wird nicht durch Historie gemacht, durch diese höchstens verstellt u. verwirrt; vollends durch den Forschungs- u. Archivbetrieb der modernen Wissenschaft."

Seine Frau zog entgegengesetzte Schlüsse. Sie hatte Gründe, dem persönlichen Archiv eine bessere Überlieferung zuzutrauen als dem bloßen, sei es auch "echten" Wachsen - die Überlieferung einer öffentlich so gut wie unbekannten Seite ihres Mannes. Entsprechend übergab sie mehr als tausend Briefe, die Heidegger im Lauf von 55 Jahren an sie geschrieben hatte, kurz nach dessen Tod 1976 ihrer Enkelin, Gertrud Heidegger, mit der späteren Bitte, sie mindestens bis ins Jahr 2000 unter Verschluß zu halten. Danach solle die Enkelin selbst sehen, was mit ihnen am besten geschehe. Die jetzt vorliegende Auswahl ist versehen mit kleinen Kommentaren der Herausgeberin zum familien- und zeitgeschichtlichen Zusammenhang der Schriftstücke.

Heideggers Briefe an seine Frau enthalten viel Material für Erzähler und Universitätshistoriker. Daß der Philosoph 1923 das Angebot erwog, an ein Forschungsinstitut der adligen japanischen Hochfinanz zu gehen, hätte sich selbst Alexander Kluge nicht besser ausdenken können. Was für geistesgeschichtliche Folgen das hätte haben können! In Marburg verbringt Heidegger ganze Kommissionssitzungen damit, gegen Leibesübungen als Pflichtstunden für Philosophen einzutreten. Wie ähnlich bleibt sich doch die deutsche Universität. Wenig später liest man dann das Wort "Leibnizübungen". Mit einem der schärfsten nationalsozialistischen Philosophen, Christoph Steding, bespricht Heidegger im Sommer 1934 im Schwarzwald dessen Plan zu seinem Buch über "Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur". Heideggers Kommentar dazu - "völkisch-politische Psychoanalyse" - sagt mehr als hundert tiefschürfende Exegesen, schon in "Sein und Zeit" sei sein Denken irgendwie "völkisch" gewesen. Und daß der Bücherverbrenner und Ideengeschichtler Alfred Bäumler 1936 die Versetzung Nicolai Hartmanns von Berlin nach Greifswald betrieb, weil Hartmann sich weigerte, von seiner späten Vorlesungsstunde abzugehen, die mit derjenigen Bäumlers gleichzeitig lag, gehört ebenfalls zu den anekdotischen Schlaglichtern auf die Universitätshistorie jener Jahre, an denen der Band reich ist.

Ansonsten aber schließt die Auswahl eine verborgene Lücke - man möchte sagen: Sie entbirgt etwas, dessen Verborgenheit bisher gar nicht aufgefallen war. Denn Heideggers Frau muß die Chronik ihrer Ehe als die der äußerst schmerzhaften Bindung an einen Mann vorgekommen sein, dessen sie bis zuletzt nie sicher sein konnte.

Elfride Heidegger, geborene Petri, war, was man damals eine moderne Frau nannte. Sie hatte das Lehrerexamen abgelegt, studierte danach Nationalökonomie in Freiburg und lernte Heidegger dort 1915 in einem Kant-Seminar kennen, das der Sechsundzwanzigjährige gab. Später ernährt sie die Familie, als der Philosoph lange auf einen Ruf warten muß. Sie betreibt den Bau der berühmt gewordenen Hütte in Todtnauberg, assistiert ihm in Karrierefragen, macht als erste Freiburgerin den Führerschein: 1933. Daß von den Briefen der Jahre zwischen 1933 und 1936, also der Zeit von beider Parteieintritt und Heideggers offen nationalsozialistischem Engagement, nur vier ganz unverfängliche übrig sind, beweist ebenfalls ihren Sinn fürs Praktische. Als sie allerdings 1922 das Studium wiederaufnehmen will, um für den Fall, daß dem Privatdozenten ein Lehrstuhl verwehrt bleiben sollte, berufstätig sein zu können, bescheidet sie ihr Mann, daß er in ihrem Studium "etwas sehe, was - in der jetzigen Form, die vielleicht noch eine tastende ist - Dich daran hemmt, Dir die frauliche Ganzheit zu geben, die Du im Lebenszusammenhang mit mir und den Kindern haben kannst". Heidegger verpflichtet, mit anderen Worten, seine Frau auf die Förderung seines Weges.

Es war ihr nicht verborgen, ein wie energisch beschrittener Weg das sein würde. Heidegger umschreibt in seinen Briefen immer wieder, welche "innere Revolution" sich in ihm zuträgt, spricht von seiner "Berufung", davon, wie intensiv er arbeitet - von morgens sieben bis zwölf und von nachmittags zwei bis halb sieben - und daß er sich in einem einsamen Kampf gegen seine Zeit befinde. Für das Erlebnis seiner eigenen "absoluten" philosophischen Produktivität findet er die ausführlichsten Worte. Überhaupt steht ihm alles, was ihn selbst angeht, besonders kontrastreich vor Augen. Ganz früh bemüht er für die Arbeitsgemeinschaft, als die er ihr auch die Ehe vor Augen hält, den Begriff der "unsichtbaren Kirche". Es sollte freilich eine Kirche werden, in der nur einer predigte.

Vor allem nach dem Ersten Weltkrieg sieht man Heidegger willens, eine Erneuerung des Lebens mit philosophischen Mitteln zu bewerkstelligen. Dem Rationalismus wird "der Kampf bis aufs Messer" erklärt, ein Kampf, der auf einfachen Oppositionen beruht: die Einsamkeit in der Natur gegen die Dekadenz und gemeinste Sexualität der Stadt; die konzentrierte Arbeit - "heiligste Lebensarbeit" - gegen die Zerstreuung; der Enthusiasmus gegen das "Oberflächendasein"; Geist, Leben und Jugend gegen den "Bürger". Mitunter kommt er dem Antisemitismus seiner Frau entgegen und konstatiert: "Die Verjudung unserer Kultur und Universitäten ist allerdings abstoßend", und "manchmal möchte man schon geistiger Antisemit werden". 1928 heißt es allerdings auch: "Freilich: die Besten sind - Juden." In seinen Vorlesungen wirkte Heidegger als Attraktion für die größten philosophischen Begabungen jener Jahre (Löwith, Strauss, Arendt), weil er die Stichworte einer allgemeinen Kulturkritik mit einer durchdringenden Deutung der philosophischen Tradition verbindet.

Es ist bemerkenswert, wie grimmig Heidegger seine Arbeit als die eines Einsamen genießt. Tatsächlich ist er, nur so kommen die Briefe ja zustande, oft abwesend, arbeitet er fern von der Familie. Zeitgenossen, von denen viel zu erwarten wäre, gibt es für ihn nicht. Und ähnlich herablassend wie über die meisten Kollegen - die große Ausnahme: die Philosophen Paul Natorp und Karl Jaspers - spricht er auch über Nahestehende. Es gibt frühe Ehekrisen. Einer entspringt sein Sohn, Hermann Heidegger, der ein bewegendes Nachwort zu dieser Briefausgabe geschrieben hat. Der Philosoph gibt sich unbürgerlich, beschreibt der Gattin den in sie Verliebten als nicht ganz satisfaktionsfähig und läßt es geschehen.

Beim Lesen verliert sich so nie der Eindruck, man schaue einem Stück von Ibsen ohne tödlichen Ausgang zu - das Leben als Lebenslüge, in der sich vieles als Freiheit tarnt, was tatsächlich Konzentration aufs eigene Fortkommen ist, und sei es auch ein großartiges Fortkommen im Geistigen. Ein Schlüsselsatz fällt 1920, der nämlich, "daß unsere Ehe etwas ganz Reiches u. Starkes bedeutet wenn auch vielleicht die Liebe fehlt, von der ich mir allerdings keine rechte Vorstellung machen kann". Heidegger, der sich angestrengt bemühte, absolut nicht oberflächlich zu erscheinen, ist es ebendarin, zur Vernarrtheit in, zur Hingabe an und zur Ehrlichkeit gegenüber seiner Frau an entscheidender Stelle unfähig zu sein. Einen frühen Liebesbrief in phänomenologischer Poesie, der sogar einen Titel hatte - "Im Du zum Gott" -, hat Elfride Heidegger dem Marbacher Literaturarchiv vermacht und auf der Rückseite vermerkt: "Modell für all seine Liebesbriefe an die vielen ,Geliebten'".

Auch für die Betrogene gab es ein solches Passepartout - nach 1945 erhält sie wiederholt Briefe, in denen Heidegger stereotyp um Verständnis für seine ständigen Seitensprünge nachsucht, nicht ohne dafür stets noch höhere Bedeutungen aufbieten zu können. Der Flügelschlag des Gottes Eros berühre ihn jedesmal, wenn er im Denken einen wesentlichen Schritt tue. So beschwört er die Ehe, um weitere mythologische Implikationen unbekümmert, allen Ernstes im Namen "Hera" und erklärt ihr, der Leidenschaft zu bedürfen, weil sonst die Quelle nicht springe.

Womit er sie aber bis ins Innerste verletzt, ist - neben den ständigen Vertröstungen, er müsse sich über sich selber klarwerden - die von ihr in einem unabgeschickten Brief zitierte Wendung, er suche bei den Geliebten "Heimat". An Affären "als Befeuerung, die Du brauchst", habe sie versucht, so schreibt sie, das Beglückende für ihn zu sehen. Aber die Kälte, die in den Überhöhungen und Verlogenheiten steckt, die darum herumreden, daß es weder Liebe noch Vertrauen mehr gibt, verbittert sie. Das Platon-Buch, das er ihr in einem der vielen Verzeih-mir-Briefe zu widmen verspricht, wird nie geschrieben. Das Gegenstück zu "Sein und Zeit", das die Lizenz für den zeushaften Eros abgeben soll, auch nicht. Sie schreibt, ob Heidegger einmal darüber nachgedacht habe, was leere und hohle Worte zu solchen mache. Eine Antwort hierauf ist nicht erhalten. Was der Band ebenfalls nicht beantwortet, ist die Frage, was für die so zu Recht Verbitterte die ungeheure Enttäuschung aufgewogen haben mag.

JÜRGEN KAUBE

Gertrud Heidegger (Hrsg.): "Mein liebes Seelchen!" Briefe Martin Heideggers an seine Frau Elfride, 1915-1970. Deutsche Verlagsanstalt, München 2005. 416 S., geb., 22,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Das Übergegensätzliche: Neues vom Ehemann Heidegger

Er selbst war nur ein Taugenichts. Aber sein Onkel, Jean Philippe Rameau, der gilt bis heute als ein das frühe 18. Jahrhundert überragender Komponist. Hätte Diderot diesem zynischen Punk kein literarisches Denkmal gesetzt, bestimmt wäre „Rameaus Neffe” völlig vergessen. So aber ist uns neben der Tonkunst seines Onkels auch das Urteil des Neffen über den allseits geschätzten Oheim überliefert: „Er ist glücklich dran. Und das schätze ich ja so an den Genies. Sie taugen nur zu einem; darüber hinaus - nichts; sie wissen nicht, was es heißt, Staatsbürger, Vater, Mutter, Bruder, Verwandter, Freund zu sein.”

Jeder, der die Indiskretion begeht, die jetzt veröffentlichten Briefe Martin Heideggers an Elfriede Petri zu lesen, seine Braut und spätere Ehefrau, wird geneigt sein, auch in Heidegger ein Genie zu erkennen, das nur zu Einem taugte. Vielleicht muss man das harsche Verdikt sogar noch um einen Punkt ergänzen? Denn nach allem, was diese Korrespondenz aus den Jahren zwischen 1915 und 1970 über den Philosophen, akademischen Lehrer, Staatsbürger, Bruder und Familienvater offenbart, scheint Heidegger auch nicht gewusst zu haben, was es heißt, ein Ehemann zu sein.

Dass der junge Marburger Philosophieprofessor 1924 zu einer leidenschaftlichen Affäre mit Hannah Arendt entflammte, war lange bekannt. Nun wirft eine Vielzahl von Briefdokumenten, die Gertrud Heidegger, älteste Tochter des ersten Sohnes von Heidegger, aus einem Konvolut von über tausend Briefen ausgewählt hat, ein irritierendes, mitunter schlicht beschämendes Licht auf den neben Ludwig Wittgenstein wohl berühmtesten deutschsprachigen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Beginnen wir mit dem Staatsbürger! „Die Verjudung unsrer Kultur u. Universitäten ist allerdings erschreckend u. ich meine”, vermerkt Heidegger in einem Brief keineswegs in den dreißiger Jahren, sondern am 18. Oktober 1918, „die deutsche Rasse sollte noch so viel innere Kraft aufbringen, um in die Höhe zu kommen. Allerdings das Kapital!”

Der deftige Schuss Antisemitismus plus Kapitalismuskritik dürfte genügen, um all die Versuche zu blamieren, Heidegger zu einem harmlosen, allenfalls metaphysisch beschwipsten, gewissermaßen bloß nationalrevolutionären Parteigenossen zu adeln. Nein, der am 1. Mai 1933 - zusammen mit Elfriede - vollzogene Eintritt in die NSDAP hat nach Auskunft dieser Briefe eine lange Vorgeschichte. In ihr spielt der Antisemitismus, den man zur Entlastung Heideggers gerne dem unguten Einfluss seiner Frau zugeschrieben hat, womöglich keine prominente, freilich die gewohnt solide Rolle, neben den anderen Topoi, die üblicherweise in seine Nachbarschaft gehören.

„Eine solche Luft”, wundert sich Heidegger in einem Brief aus dem Juli 1918, „künstlich hochgezüchteter gemeinster u. raffiniertester Sexualität hätte ich nicht für möglich gehalten, ich verstehe aber jetzt Berlin schon besser - der Charakter der Friedrichstraße hat auf die ganze Stadt abgefärbt - u. in einem solchen Milieu kann es keine wahrhafte Geisteskultur geben - a priori nicht.” Was fehlt, merkt Heidegger kategorisch an, ist „das schlicht Große-Göttliche”. Und als sei noch nicht deutlich genug, dass hier die kleinkarierte, ganz und gar verschwitzte Heideggersche Provinz parliert, heißt es im Anschluss: „Wenn ich da an Freibg denke u. sein Münster u. die Linien der Schwarzwaldberge!”

Heidegger wird sich in späteren Briefen abfällig über NS-Philosophen wie Bäumler oder Kriek äußern, er wird das Niveau im Völkischen Beobachter „unter aller Kritik" finden, wird bekunden, dass ihm „die Nazis” „Überwindung” „abfordern; trotzdem bleibt das nationalsozialistische Regime für seinen Geschmack „immer noch besser, als diese schleichende Vergiftung, der wir in den letzten Jahrzehnten unter dem Schlagwort Kultur u. Geist ausgesetzt waren”. Bei solchen Überzeugungen muss kaum noch erwähnt werden, dass der autoritäre Charakter und entschlossene Geistesaristokrat, den Heideggers Stil noch in den privatesten Mitteilungen verrät, auch das Führerprinzip früh zu preisen wusste - bereits im Sommer 1918: „ich erkenne selbst immer dringender die Notwendigkeit der Führer - nur der Einzelne ist schöpferisch (auch in der Führerschaft) die Masse nie -”.

An solchen Sentenzen hat Elfriede keinen Anstoß genommen, sie waren ihr im Zweifelsfall aus der Seele gesprochen. Worunter Heideggers Ehefrau allerdings unsäglich gelitten hat, ist seine Untreue gewesen. Denn zum Leidwesen dieser misstrauisch und eifersüchtig gewordenen Frau hatte es der Gemahl durchaus nicht bei dem Seitensprung mit Hannah Arendt belassen. Vielmehr blieb Heidegger bis ins hohe Alter ein homme à femme. Noch der Schlaganfall, der ihn 1970 für die letzten sechs Jahre seines Lebens zu einem von Elfriede und der Enkelin umsorgten Pflegefall machte, ereilte den Emeritus auf der Reise zu einem Rendezvous. Immer wieder waren in den vier Jahrzehnten davor junge Frauen, mit denen der charismatische Lehrer das symphilosophische Gespräch suchte, zu seinen Geliebten geworden. „Wenn mein Dasein ohne Leidenschaft ist”, gesteht Heidegger im Sommer 1956, „verstummt die Stimme u. die Quelle springt nicht.”

Der Satz bringt unverstellter als Stellungnahmen, in denen er die „Heimat” einer schicksalhaft unzerstörbaren Liebe besingt, die Selbstdeutung zum Ausdruck, mit der Heidegger sein schlechtes Gewissen beruhigte. Was die erbitterte Elfriede für Vertrauensbrüche, Treulosigkeiten und Verrat hielt, was sie sich und ihm als unwürdige Heimlichtuerei ersparen wollte, war Heideggers Exkulpation zufolge einer Notwendigkeit geschuldet, die, wie fast alles in seiner Existenz, der Arbeit am Werk entsprang. Tatsächlich war Heidegger, dessen Briefe die betörenden Klangfarben von Suggestion und Autosuggestion effektvoll bis zum Kitsch einsetzen, überzeugt, dass sein Verlangen, sich in andere Frauen zu verlieben, aus der ihm auferlegten philosophischen Mission datiert. Die Amouren waren Stimulantien, derer das Genie bedurfte, damit die Tinte fließt.

Dem Priester schweigend dienen

Bereits in seinem zweiten Brief, von Dezember 1915, offenbart sich Heideggers Egomanie dem „Seelchen”: „ich bin Mensch u. als solcher hineingeschleudert in die Gegensätzlichkeit der Sinnlichen und Unsinnlichen; aber mit Dir darf ich das Übergegensätzliche erleben, wo alle Spannungen sich lösen, wo alles nur heilig ist u. alle Finsterniß verbannt bleibt -”. Heidegger ist 26 Jahre alt und hat sich gerade bei Heinrich Rickert mit einer Arbeit über den Scholastiker Duns Scotus habilitiert. Augenscheinlich drängt es den aus einfachen, erzkatholischen Verhältnissen stammenden Mann, sich der höheren Tochter aus einer Offiziersfamilie mit zeittypischen Männerphantasien zu erklären.

Man hatte sich im Seminar über Kants „Prolegomena” kennen gelernt, nachdem die 22jährige Elfriede nach Freiburg gekommen war, um ein Studium der Nationalökonomie aufzunehmen. Mit hochmögender Demut spricht der Privatdozent in dritter Person von sich, will heißen: von seiner Sendung: „vielleicht erlebt er gerade deshalb dieses Priestertum in seiner Tiefe, weil es ihm lang in der Seele schlummerte als fernes Ideal, zu dem er lange keinen Weg sah, weil es ihm viel viel mehr ist als ein Amt, eine gesellschaftliche Stellung, eine Carriere - weil es ihm Priestertum ist, durch dessen Eingang nur Geweihte gehen u. diese Weihe erwächst nur aus einem Ringen - aus der qualvollen u. entsagungsreichen, restlosen Hingabe an sein Ideal - und wem diese Weihe geworden ist - der kann nie stolz sein, er bezieht alle Dinge seines Lebens nur zurück auf seine innerste Sendung - alles nach Außen liegende ist ihm nur ein Gleichnis -”.

Wie sich Heidegger die solchen Ergüssen korrespondierende Verbindung mit seiner zukünftigen Frau vorstellt, auch daran lassen früheste Briefäußerungen keinen Zweifel. „Weißt Du, was mich so ergriffen macht? Daß Du dienst, in dem Du Dir Schweigen auferlegst - das Seelchen darf nicht mehr schreiben aber sein belebendes, sonnenhaftes Wirken ist umso wunderbarer.” Das Feld der Signifikanten, es ist natürlich dem Priesterphilosophen reserviert. Ihr hingegen, exiliert ins Schweigen und die Schriftlosigkeit, obliegen still wirkende Dienste, wie sie nun einmal dem weiblichen Geschlecht bestimmt sind. Der Herr im Haus des Seyns lässt sich beleben und führt ansonsten das gestrenge Wort.

Also wird Elfriede die Hütte in Todtnauberg bauen, wo er seine Manuskripte verfasst; sie wird den Hausbau in Freiburg organisieren, wo ihm das größte Zimmer gehört; sie wird zwei Söhne zur Welt bringen, während er am Schreibtisch in Metaphern spekuliert. Und natürlich wird sie das nach zwei Geburten wieder aufgenommene Studium schließlich abbrechen. „Aber”, schreibt Heidegger, „,wenn ich auch mal was sagen soll, da ist es doch das, daß ich so wie ich Dich liebe und kenne, ich in Deinem Studium etwas sehe, was - in der jetzigen Form, die vielleicht noch eine tastende ist - was Dich daran hemmt, Dir die frauliche Ganzheit zu geben die Du im Lebenszusammenhg. mit mir u. den Kindern haben kannst.”

Nach außen halten beide diesen Lebenszusammenhang aufrecht, obwohl er sich durch die Schlüssellochperspektive der Briefdokumente als eine schreckliche Szenenfolge fortschreitender Entfremdung enthüllt. Auch Elfriedes Geständnis, nicht er sei der leibliche Vater des zweiten Kindes gewesen, das sie zur Welt gebracht hatte, vermag Heideggers patriarchales Deutungsmonopol nicht zu erschüttern. Vertrauen, lautet Heideggers Definition, ist „die Stärke im Bejahen des Verhüllten u. dessen, was wir in seiner Verborgenheit unbesprochen lassen”. Vor so viel Begriffskunst, sie könnte dialektischer und interessierter nicht sein, beugen Rameaus Neffen die Knie. Ach, eine Frage kommt noch in den Sinn. Sie fällt in dem einzigen Brief, der aus Elfriedes Hand erhalten ist. „Hast Du einmal darüber nachgedacht, was leere Worte sind - hohle Worte?” Das Schreiben wurde nie auf die Post gegeben.

MARTIN BAUER

MARTIN HEIDEGGER: „Mein liebes Seelchen!”. Briefe Martin Heideggers an seine Frau Elfriede, 1915 - 1970. Herausgegeben und kommentiert von Gertrud Heidegger. Deutsche Verlagsanstalt, München 2005, 416 Seiten, 29,90 Euro.

Elfriede Petri und Martin Heidegger, Brautbild, März 1917

Foto: Verlag

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Martin Heideggers nun von der Enkelin Gertrud in einer Auswahl herausgegebene Briefe an seine Frau Elfride fügen dem Bild des Philosophen nicht nur einige neue Facetten hinzu, sondern versehen das "Idol" Heidegger mit Leben und einigen hässlichen Kratzern, meint Hannelore Schlaffer. Durch die hier vorgestellte Korrespondenz - etwa ein Siebtel des gesamten Nachlasses von tausend Briefen - erscheine Heidegger nicht mehr nur als zurückgezogener Gelehrter, großer Liebender und "reuiger Gatte", sondern mehr und mehr als "unberechenbarer Ehemann", "Schürzenjäger" und "unverbesserlicher Sünder". Obwohl alle Stücke aus der Zeit von 1933 bis 1945 abgedruckt sind, seien keine "ideologischen Auflösungen" zu vermelden, berichtet die Rezensentin. Man könne den Heideggers eher eine prekäre "Unschuld" attestieren, mit der sie sich den Nationalsozialisten anschlossen. Die ersten antisemitischen Töne erklingen schon 1916, Martin Heidegger lasse im Gegensatz zu seiner Frau nach 1934 aber relativ schnell wieder davon ab. Das eigentliche Unternehmen der Herausgeberin, ihre Großmutter Elfride als emanzipierte und intelligente Frau zu porträtieren, bleibt nach Ansicht Schlaffers aber vage, "ohne Farbe", da von ihr "merkwürdigerweise" nur ein einziger Brief erhalten sei.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH