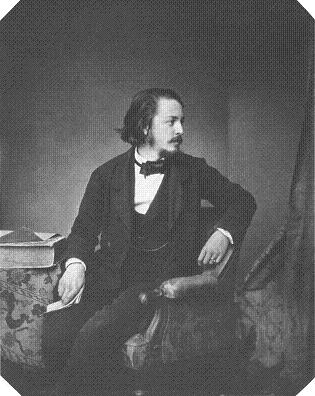

Autor im Porträt

Paul Heyse

zur AutorenweltToptitel von Paul Heyse

Neue Novellen

Broschiertes Buch

Neue Novellen ist ein unveränderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe aus dem Jahr 1864.

Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, Kochen und Ernährung, Medizin und weiteren Genres.Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem Erhalt historischer Literatur.Viele Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur noch als Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt diese Bücher neu und trägt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur und historischem Wissen auch für die Zukunft bei.…mehr

Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, Kochen und Ernährung, Medizin und weiteren Genres.Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem Erhalt historischer Literatur.Viele Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur noch als Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt diese Bücher neu und trägt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur und historischem Wissen auch für die Zukunft bei.…mehr

25,90 €

Novellen

Broschiertes Buch

Novellen - Dritter Band ist ein unveränderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe aus dem Jahr 1890.

Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, Kochen und Ernährung, Medizin und weiteren Genres.Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem Erhalt historischer Literatur.Viele Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur noch als Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt diese Bücher neu und trägt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur und historischem Wissen auch für die Zukunft bei.…mehr

Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, Kochen und Ernährung, Medizin und weiteren Genres.Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem Erhalt historischer Literatur.Viele Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur noch als Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt diese Bücher neu und trägt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur und historischem Wissen auch für die Zukunft bei.…mehr

25,90 €