Leisetreterei beendete, sondern auch zum meistbewunderten Interpreten seiner Generation wurde; ein irritierendes Glanzstück, mit dem er seine dreiste Lyrik in Musik verpackte, die extrem gefällig war.

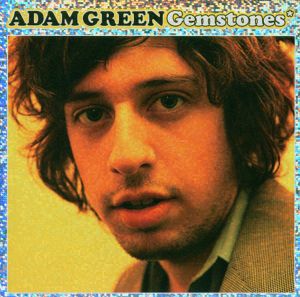

Nun, nach anderthalb Jahren, ist "Gemstones" erschienen, die dritte Soloplatte des New Yorkers, der nicht nur in seiner Heimatstadt als Chronist des Besonderen inzwischen so verehrt wird wie früher Lou Reed oder eben Dylan. Man muß "Gemstones" als ironischen Titel lesen, wenn man Green nicht für größenwahnsinnig erklären will. Edelsteine enthält die Platte natürlich trotzdem, fünfzehn Stück diesmal, einer funkelnder als der andere. Aber dieses Funkeln, der Mangel an Ausfällen, ist auch das Problem: Die Musik wirkt in ihrer Perfektion und in ihrer Schlauheit indifferent.

Dies ist sicherlich auch der Vortragsweise des Musikers zuzuschreiben, die selber ironisch und in ihrem Verzicht auf Forcierung eigentlich rockuntypisch ist, weil sie den Ausdrucksbedürfnissen herkömmlicher Rocker zuwiderläuft. Sicher, auch Dylan und Reed gingen stimmlich und instrumentell nicht immer zum Äußersten; aber Green hat die Distanziertheit zum Prinzip erhoben. Er geht mit einer Ruhe zu Werke, die für sein Alter ganz und gar ungewöhnlich ist und auf großes Selbstbewußtsein schließen läßt. Sieht man sich allerdings die vielen Bilder an, die von ihm in Umlauf sind und auf denen er meistens mit offenem Mund zu sehen ist, dann muß man sagen, daß es sich dabei um die Ruhe der Teilnahmslosigkeit handelt. Was er mit unbewegter Miene zum besten gibt, ist unerhört, ein ganzer Strauß mit Blumen des Bösen, deren Aroma giftig riecht und ihn abermals als Fachmann fürs Abseitige ausweist: Er redet in einem Lied von Dostojewskij und macht sich gleichzeitig Gedanken über Fellatio ("Caroline"), er gefällt sich in der Pose des Gelangweilten, dem die Schönheit zum moralischen Problem wird ("He's The Brat"), und er träumt davon, daß der Schauspieler Johnny Depp ihn anruft und dafür beglückwünscht, daß er der größte Sänger im Radio ist ("Choke On A Cock"). Dies wäre kein allzu übertriebenes Kompliment, denn Greens Bariton ist in der Tat außerordentlich. Stutzig macht etwas anderes: Es ist die Versessenheit aufs Abnorme, die sich nun, nachdem man auch die früheren Sachen noch einmal durchgehört hat, mehr und mehr als Masche erweist. Green gilt als zweideutiger Autor; aber seine Verse sind bloß direkt und drastisch, sie zehren von dem Mut, den andere oft nicht haben, und kommen sich schon deswegen immer interessant vor.

Es bleibt die Musik. Auch hier kleckert der Sänger nicht, sondern geht mit seiner Band "The Gnomes" stilistisch aufs Ganze. Fast kein Lied ist ohne schroffe Takt- und Rhythmuswechsel, und man kann sich gut vorstellen, daß Green es eines Tages darauf anlegt, auch als Jazzsänger ernstgenommen zu werden. Mit enormem Ideenreichtum spielt er sein folkgrundiertes Programm ein, das Anklänge an den versoffenen Schunkelklang der "Pogues", Burt Bacharach, die "Doors" und den Teddybärrock eines Buddy Holly bereithält.

Dies alles ist gut und schön. Aber was spräche dagegen, einfach mal ein Lied einzustreuen, das davon handelt, daß sich ein ganz gewöhnlicher Junge in ein Mädchen verliebt? Vielleicht kommt das noch. Auch Dylan fing erst mit dreißig an, normal zu werden.

EDO REENTS

Adam Green, Gemstones. Sanctuary 194 (Rough Trade)

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.01.2005

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.01.2005