Audio-CD

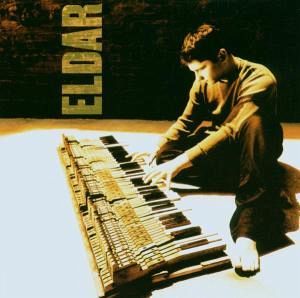

Eldar

Nicht lieferbar

CD

1

Sweet Georgia Brown

00:03:21

2

Nature Boy

00:05:30

3

Moanin'

00:07:38

4

Point Of View

00:06:55

5

Raindrops

00:02:46

6

Lady Wicks

00:05:00

7

Maiden Voyage

00:06:56

8

'Round Midnight

00:06:21

9

Ask Me Now

00:04:15

10

Watermelon Island

00:05:38

11

Fly Me To The Moon

00:03:24

Produktdetails

- Anzahl: 1 Audio CD

- Erscheinungstermin: 17. März 2006

- Hersteller: Sony Music Entertainment Germa / Sony Classical,

- EAN: 5099709259326

- Artikelnr.: 20785845

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.07.2006

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.07.2006Sanft im Dachgartenstil

Neues von Jazzpianisten mit und ohne Klassikfundament

Eine klassische Ausbildung haben heutzutage fast alle Jazzpianisten. Offenbar sind die seit Jahrhunderten bewährten, an eine großartige Literatur gekoppelten Schulen der Geläufigkeit gerade beim Klavier eine unersetzbare "Universität". Jazzpianisten allerdings, die es in der klassischen Musik wirklich zu etwas gebracht haben, die durchgekommen sind bis zur Konzertreife und bis Rachmaninow, sind eine ausgesprochene Rarität.

Eugen Cicero gehörte dazu. 1940 in Rumänien geboren, früh als Ausnahmetalent erkannt und entsprechend auf höchstem Niveau als Konzertpianist ausgebildet, wurde er bald auf Konzertreisen, auch ins Ausland,

Neues von Jazzpianisten mit und ohne Klassikfundament

Eine klassische Ausbildung haben heutzutage fast alle Jazzpianisten. Offenbar sind die seit Jahrhunderten bewährten, an eine großartige Literatur gekoppelten Schulen der Geläufigkeit gerade beim Klavier eine unersetzbare "Universität". Jazzpianisten allerdings, die es in der klassischen Musik wirklich zu etwas gebracht haben, die durchgekommen sind bis zur Konzertreife und bis Rachmaninow, sind eine ausgesprochene Rarität.

Eugen Cicero gehörte dazu. 1940 in Rumänien geboren, früh als Ausnahmetalent erkannt und entsprechend auf höchstem Niveau als Konzertpianist ausgebildet, wurde er bald auf Konzertreisen, auch ins Ausland,

Mehr anzeigen

geschickt. Der rigide Kulturbetrieb des kommunistischen Landes konnte zwar nicht verhindern, daß sich Cicero schon in seiner Heimat von seinem älteren Bruder zum Jazzspielen anregen ließ, veranlaßte ihn aber trotzdem oder erst recht, sich 1962 nach Westdeutschland abzusetzen. Alle Freiheiten, vor allem die künstlerischen, ließen ihn hier zu einem stupenden Entertainer in einer einmaligen Verbindung von Raffinement und Pop-Appeal aufblühen, als einer der erfolgreichsten Künstler von Nachkriegsdeutschlands erster wichtiger Schallplattenfirma des Jazz: MPS.

Glasperlenspiel der Zitate

Meistens mit (erstklassigen) Rhythmusgruppen phantasierte Cicero über Chopin, Schubert, Liszt, Bach, Scarlatti, Tschaikowsky, Balkanfolklore, Schlager und Jazz-Evergreens. Aus dem Jahr 1978 kam nun, ausgegraben von einem slowakischen Sammler, ein bisher unveröffentlichter Konzertmitschnitt vom Jazzfestival in Debrecen heraus. Das Album bringt den in allen neueren Lexika vergessenen Musiker eindrücklich in Erinnerung; es ist einer seiner seltenen Soloauftritte. Seine geistreiche Verspieltheit, seine seiltänzerischen Risiken sind hier womöglich noch besser und mit größerer Spontaneität entfaltet als in den Standard-Trios, mit denen er normalerweise auftrat. Die Dynamik und Agogik, der enorme Horizont der Bezüge, die Verbindung von strengem Strukturbewußtsein und tiefem Swing-Verständnis, der Humor der harten Kontraste und natürlich die Brillanz der glitzernden Läufe machen diese CD zu einem Monument höchst unterhaltsamer Crossover-Klavierkunst. Cicero zitiert bravourös die rasenden Tongirlanden von Art Tatum, die berühmten "hinkenden" Verschleppungen zwischen linker und rechter Hand von Erroll Garner, die rollenden Baßfundamente des Boogie-Woogie, dazu alle nur denkbaren Elemente der E-Musik von Bach bis Chopin. Die Zitate, etwa von Grieg und Chopin, in dem Pop-Hit "Sunny" schwellen wie aus dem Unterbewußtsein hoch.

An anderer Stelle, etwa dem staunenswerten "Chopin-Medley", sind die bekannten Themen kunstvoll kalkuliert ineinandergewirkt. Gewisse Effekte wie applausgenerierende Schlüsse und vordergründig erkennungsdienliche Zitat-Späße können kaum für Irritationen sorgen. Dafür ist dieses Glasperlenspiel mit Gershwin-Themen, Schuberts "Heidenröslein", einer Arie aus Bachs "Matthäuspassion", Jazz-Evergreens und dem schon genannten Material einfach viel zu intelligent.

Die beiden lebenden Giganten klassisch geschulter Virtuosentechnik im Jazz sind Leszek Mozdzer und Simon Nabatov. Von beiden gibt es neue CDs auf dem Markt, ebenfalls solo eingespielt. Die von Mozdzer trägt den schlichten Titel "piano". Man wird sie wohl kaum zu den Meisterwerken des polnischen Superstars und Chopin-Interpreten rechnen können: große Technik selbstverständlich, eine vielgestaltige Paraphrase über "On Green Dolphin Street" sowie eine witzige Dekonstruktion des Miles-Davis-Hits "So What". Aber es ist auch eine gewisse plätschernde Beliebigkeit in den eigenen Kompositionen zu bemerken; der Untergang der Anschlagskultur in harmlosen Präparierungen des Flügels und eine kaum tragbare hallige Aufnahmetechnik lassen das Werk eher als Randerscheinung in der riesigen Konkurrenz aktueller Solo-Klavierproduktionen erscheinen.

Simon Nabatov mit seinem in der Reihe "Piano Works" veröffentlichten Album "Around Brazil" würde man dagegen gern eine Krone aufsetzen. Nabatov ist durch alle Himmel und Höllen der russischen Pianistenausbildung in der klassischen Abteilung gegangen: stets nur die besten Lehrer, immer der Druck und Drill des Moskauer Konservatoriums, später dann der Juilliard School in New York, wohin die Familie 1979 mit dem zwanzigjährigen Sohn ausgewandert war. Seit 1989 lebt Nabatov in Köln, er ist mittlerweile der spektakulärste Klaviervirtuose des Jazz - ein Mann, den seine schier grenzenlosen technischen Möglichkeiten in Verbindung mit großer intellektueller Neugier in die verschiedensten Abenteuer zwischen Free Jazz und spätromantischer Apotheose getrieben haben.

Vor etwa zehn Jahren spielte ihm der Kollege Mark Helias eine Kassette mit brasilianischer Musik vor. Dadurch angeregt, begann er Portugiesisch zu lernen und mehrfach nach Brasilien zu reisen. Diese junge Liebe hat nun ihre erste CD-Manifestation gefunden, ein unberechenbares Werk voller Zärtlichkeit und wilder Avancen. Antônio Carlos Jobim und Caetano Veloso sind die bevorzugten Komponisten, doch die weltbekannten, abgedroschenen Hits sind nicht dabei. Nabatov umspielt die Stücke eben noch sanft, fast im Dachgartenstil, oder er läßt sie wie in fernem Glöckchengebimmel als Erinnerung verdämmern, um ihnen plötzlich mit harten Akkordbrocken, fein sortierten Dissonanzen, stürmenden Kontrapunkten oder geschärften Rhythmen der brasilianischen Folklore zu Leibe zu rücken.

Als Phänomen des neueren Klavierspiels muß die zehnminütige "Partita de Março" angesehen werden, in der Jobims "Águas de Março" mit der "Allemande" aus Bachs erster Klavier-Partita verschnitten wird. Wie hier die Motive und Themen gegeneinandergestellt werden, sich vertragen oder um ihre Dominanz kämpfen, wie sie in atonalem Kristallhagel verschwinden, um plötzlich kurz ihre Poesie kokett auszustellen und sich dann wieder im prankigen Prunk wallender Klangorkane zu verbergen - das ist, gerade im Verbund mit den rauschhaften Unwägbarkeiten der Jazzimprovisation, einfach unglaublich.

Schließlich gilt es einen jungen Kirgisen in den Club der Supertechniker aufzunehmen. Vielmehr, er ist längst drin: in den Vereinigten Staaten nämlich, wohin ihn ein amerikanischer Jazzpatron gelotst hat, zwei Jahre nachdem er Jung Eldar als neunjähriges Wunderkind bei einem Jazzfestival in Sibirien gehört hatte. Eldar ist unter der Doppelbeeinflussung von E-Musik und Jazz aufgewachsen: die Mutter Musikprofessorin, der Vater Jazzfan mit Plattensammlung. In den Staaten kam der Junge gleich gut an, studierte weiter an verschiedenen renommierten Musikhochschulen und bekam Preise und Konzertauftritte in großer Zahl.

Handwerk als Höchstleistung

Auf seinem CD-Debüt für Deutschland spielt der bei der Aufnahme Siebzehnjährige keinerlei Klassik, nicht einmal klassische Zitate, sondern reinsten Jazz mit Rhythmusgruppe und Michael Brecker als Gast bei einem Stück. Ob mit eigenen Kompositionen oder überwiegend als Evergreen-Interpret, etwa von "Moanin'", "Nature Boy", "Round Midnight" und anderen: Eldar ist ein Gefolgsmann von Oscar Peterson, kein Kopist allerdings. Als wilder Swinger und gefühlvoller Balladenspieler ist er deutlich dem gewichtigen Kanadier verpflichtet, auch, was die Reife der Themenverarbeitung anbelangt. Das Handwerk allerdings entfernt sich mit seinen an den sportlichen Höchstleistungen der Klassik orientierten, perlenden Läufen ebenso von Peterson wie die überraschenden Ausraster aus dem Einheitsfluß des musikalischen Geschehens.

Perlt es zuviel? Sollte man sich nach so viel Kunstentfaltung wieder bei erdigen Bluestönen erholen, wie es kürzlich ein New Yorker Kritiker nach einem zweistündigen Konzert von Leszek Mozdzer gestand? Letzten Endes ist das Geschmacksache. Jedenfalls gibt es im unendlichen Angebot neuer Jazz-CDs auch für diesen Wunsch das Beste. Die New-Orleans-Legende Dr. John spielt und singt auf der wunderbaren Produktion "Mercenary" Evergreens aus dem Great American Songbook, hauptsächlich von Johnny Mercer und Harold Arlen. Das Klavier spricht aus tiefer Seele, es braucht dafür nur wenige Töne.

ULRICH OLSHAUSEN

Eugen Cicero, Solo Piano. In & Out Records 77073 (Klarastr. 45, 79196 Freiburg, Tel. 0761/2023647)

Simon Nabatov, "Around Brazil" Piano Works V. ACT 9754

Leszek Mozdzer, "piano". ARMS Records 1427 (ZYX Music, Tel. 01805-805757)

Eldar, Eldar; Sony Classical SK 92593

Dr. John, Mercenary; Parlophone 0946 3 55643 2 (EMI)

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Glasperlenspiel der Zitate

Meistens mit (erstklassigen) Rhythmusgruppen phantasierte Cicero über Chopin, Schubert, Liszt, Bach, Scarlatti, Tschaikowsky, Balkanfolklore, Schlager und Jazz-Evergreens. Aus dem Jahr 1978 kam nun, ausgegraben von einem slowakischen Sammler, ein bisher unveröffentlichter Konzertmitschnitt vom Jazzfestival in Debrecen heraus. Das Album bringt den in allen neueren Lexika vergessenen Musiker eindrücklich in Erinnerung; es ist einer seiner seltenen Soloauftritte. Seine geistreiche Verspieltheit, seine seiltänzerischen Risiken sind hier womöglich noch besser und mit größerer Spontaneität entfaltet als in den Standard-Trios, mit denen er normalerweise auftrat. Die Dynamik und Agogik, der enorme Horizont der Bezüge, die Verbindung von strengem Strukturbewußtsein und tiefem Swing-Verständnis, der Humor der harten Kontraste und natürlich die Brillanz der glitzernden Läufe machen diese CD zu einem Monument höchst unterhaltsamer Crossover-Klavierkunst. Cicero zitiert bravourös die rasenden Tongirlanden von Art Tatum, die berühmten "hinkenden" Verschleppungen zwischen linker und rechter Hand von Erroll Garner, die rollenden Baßfundamente des Boogie-Woogie, dazu alle nur denkbaren Elemente der E-Musik von Bach bis Chopin. Die Zitate, etwa von Grieg und Chopin, in dem Pop-Hit "Sunny" schwellen wie aus dem Unterbewußtsein hoch.

An anderer Stelle, etwa dem staunenswerten "Chopin-Medley", sind die bekannten Themen kunstvoll kalkuliert ineinandergewirkt. Gewisse Effekte wie applausgenerierende Schlüsse und vordergründig erkennungsdienliche Zitat-Späße können kaum für Irritationen sorgen. Dafür ist dieses Glasperlenspiel mit Gershwin-Themen, Schuberts "Heidenröslein", einer Arie aus Bachs "Matthäuspassion", Jazz-Evergreens und dem schon genannten Material einfach viel zu intelligent.

Die beiden lebenden Giganten klassisch geschulter Virtuosentechnik im Jazz sind Leszek Mozdzer und Simon Nabatov. Von beiden gibt es neue CDs auf dem Markt, ebenfalls solo eingespielt. Die von Mozdzer trägt den schlichten Titel "piano". Man wird sie wohl kaum zu den Meisterwerken des polnischen Superstars und Chopin-Interpreten rechnen können: große Technik selbstverständlich, eine vielgestaltige Paraphrase über "On Green Dolphin Street" sowie eine witzige Dekonstruktion des Miles-Davis-Hits "So What". Aber es ist auch eine gewisse plätschernde Beliebigkeit in den eigenen Kompositionen zu bemerken; der Untergang der Anschlagskultur in harmlosen Präparierungen des Flügels und eine kaum tragbare hallige Aufnahmetechnik lassen das Werk eher als Randerscheinung in der riesigen Konkurrenz aktueller Solo-Klavierproduktionen erscheinen.

Simon Nabatov mit seinem in der Reihe "Piano Works" veröffentlichten Album "Around Brazil" würde man dagegen gern eine Krone aufsetzen. Nabatov ist durch alle Himmel und Höllen der russischen Pianistenausbildung in der klassischen Abteilung gegangen: stets nur die besten Lehrer, immer der Druck und Drill des Moskauer Konservatoriums, später dann der Juilliard School in New York, wohin die Familie 1979 mit dem zwanzigjährigen Sohn ausgewandert war. Seit 1989 lebt Nabatov in Köln, er ist mittlerweile der spektakulärste Klaviervirtuose des Jazz - ein Mann, den seine schier grenzenlosen technischen Möglichkeiten in Verbindung mit großer intellektueller Neugier in die verschiedensten Abenteuer zwischen Free Jazz und spätromantischer Apotheose getrieben haben.

Vor etwa zehn Jahren spielte ihm der Kollege Mark Helias eine Kassette mit brasilianischer Musik vor. Dadurch angeregt, begann er Portugiesisch zu lernen und mehrfach nach Brasilien zu reisen. Diese junge Liebe hat nun ihre erste CD-Manifestation gefunden, ein unberechenbares Werk voller Zärtlichkeit und wilder Avancen. Antônio Carlos Jobim und Caetano Veloso sind die bevorzugten Komponisten, doch die weltbekannten, abgedroschenen Hits sind nicht dabei. Nabatov umspielt die Stücke eben noch sanft, fast im Dachgartenstil, oder er läßt sie wie in fernem Glöckchengebimmel als Erinnerung verdämmern, um ihnen plötzlich mit harten Akkordbrocken, fein sortierten Dissonanzen, stürmenden Kontrapunkten oder geschärften Rhythmen der brasilianischen Folklore zu Leibe zu rücken.

Als Phänomen des neueren Klavierspiels muß die zehnminütige "Partita de Março" angesehen werden, in der Jobims "Águas de Março" mit der "Allemande" aus Bachs erster Klavier-Partita verschnitten wird. Wie hier die Motive und Themen gegeneinandergestellt werden, sich vertragen oder um ihre Dominanz kämpfen, wie sie in atonalem Kristallhagel verschwinden, um plötzlich kurz ihre Poesie kokett auszustellen und sich dann wieder im prankigen Prunk wallender Klangorkane zu verbergen - das ist, gerade im Verbund mit den rauschhaften Unwägbarkeiten der Jazzimprovisation, einfach unglaublich.

Schließlich gilt es einen jungen Kirgisen in den Club der Supertechniker aufzunehmen. Vielmehr, er ist längst drin: in den Vereinigten Staaten nämlich, wohin ihn ein amerikanischer Jazzpatron gelotst hat, zwei Jahre nachdem er Jung Eldar als neunjähriges Wunderkind bei einem Jazzfestival in Sibirien gehört hatte. Eldar ist unter der Doppelbeeinflussung von E-Musik und Jazz aufgewachsen: die Mutter Musikprofessorin, der Vater Jazzfan mit Plattensammlung. In den Staaten kam der Junge gleich gut an, studierte weiter an verschiedenen renommierten Musikhochschulen und bekam Preise und Konzertauftritte in großer Zahl.

Handwerk als Höchstleistung

Auf seinem CD-Debüt für Deutschland spielt der bei der Aufnahme Siebzehnjährige keinerlei Klassik, nicht einmal klassische Zitate, sondern reinsten Jazz mit Rhythmusgruppe und Michael Brecker als Gast bei einem Stück. Ob mit eigenen Kompositionen oder überwiegend als Evergreen-Interpret, etwa von "Moanin'", "Nature Boy", "Round Midnight" und anderen: Eldar ist ein Gefolgsmann von Oscar Peterson, kein Kopist allerdings. Als wilder Swinger und gefühlvoller Balladenspieler ist er deutlich dem gewichtigen Kanadier verpflichtet, auch, was die Reife der Themenverarbeitung anbelangt. Das Handwerk allerdings entfernt sich mit seinen an den sportlichen Höchstleistungen der Klassik orientierten, perlenden Läufen ebenso von Peterson wie die überraschenden Ausraster aus dem Einheitsfluß des musikalischen Geschehens.

Perlt es zuviel? Sollte man sich nach so viel Kunstentfaltung wieder bei erdigen Bluestönen erholen, wie es kürzlich ein New Yorker Kritiker nach einem zweistündigen Konzert von Leszek Mozdzer gestand? Letzten Endes ist das Geschmacksache. Jedenfalls gibt es im unendlichen Angebot neuer Jazz-CDs auch für diesen Wunsch das Beste. Die New-Orleans-Legende Dr. John spielt und singt auf der wunderbaren Produktion "Mercenary" Evergreens aus dem Great American Songbook, hauptsächlich von Johnny Mercer und Harold Arlen. Das Klavier spricht aus tiefer Seele, es braucht dafür nur wenige Töne.

ULRICH OLSHAUSEN

Eugen Cicero, Solo Piano. In & Out Records 77073 (Klarastr. 45, 79196 Freiburg, Tel. 0761/2023647)

Simon Nabatov, "Around Brazil" Piano Works V. ACT 9754

Leszek Mozdzer, "piano". ARMS Records 1427 (ZYX Music, Tel. 01805-805757)

Eldar, Eldar; Sony Classical SK 92593

Dr. John, Mercenary; Parlophone 0946 3 55643 2 (EMI)

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben