hat er aufgehört zu zählen - und dafür auch überhaupt nicht qualifiziert ist: "Ich sitze ja immer wieder ohne Anlass im Kirchendämmer und lasse Zeit vergehen." Und so vergeht Zeit, Novellen-Zeit, um genau zu sein.

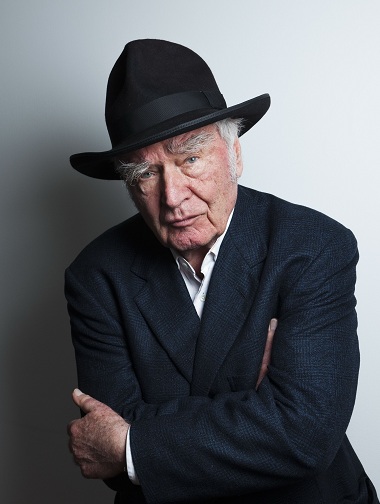

Martin Walser ist nicht fromm geworden - und hier ist man schon versucht zu sagen: auf seine alten Tage -; er ist jedenfalls nicht frömmer als früher. Dennoch ist der Zusammenhang zwischen Lebensalter und der Hinwendung zu jenseitigen Fragen hier etwas aufdringlich. Not lehrt beten, aber das Alter auch, das ja - und Walser wäre der Letzte, der das bestreiten würde - meistens nur eine einzige Not ist. Und so lässt man sich das Leib-und-Magen-Thema dieses Autors denn auch gefallen, weil hinter dem Religiösen das Liebesthema wieder hervorlugt und damit in gewissem Sinne sogar eins ist, denn die Liebe, der Feinlein nachhängt, ist so aussichtslos wie mutmaßlich auch das Jenseits. Feinlein kann jedenfalls nicht wissen, ob es eines gibt; er behauptet es ja nur, reklamiert es aber vorsichtshalber nur für sich: "Mein Jenseits". Also doch nicht so anmaßend.

Wieder versteht es Walser, dem Partizip "alternd" seinen vollen Sinn zu verleihen und gleichzeitig zu nehmen: Sein Held ist tatsächlich schon recht alt, so dass es mit dem Älterwerden immer schneller geht; gleichzeitig ist er aber auf eine so halsstarrige Art und Weise vital, dass er gut und gerne auch erst einundvierzig sein könnte wie sein Nebenbuhler Dr. Bruderhofer, der ihn am Ende wohl von seinem Chefarztposten des Psychiatrischen Landeskrankenhauses in Scherblingen nahe dem Bodensee verdrängen oder einfach nur ablösen wird.

"Jetzt die Handlung" - so charmant leitet Walser selbst über zu dem, worauf alles, die ganze, bis in die Bauernkriege zurückreichende Familienvorgeschichte und das Räsonieren über Kunst, Geschichte und Glauben, hinauslaufen: die Katastrophe. Man könnte den Silvesterball der Klinik, auf dem sich das Blatt für Feinlein wendet, auch eine Komödie nennen, wenn es nicht so traurig wäre, wie der Held sich hier gehen lässt. Die Handlung also: Feinlein hat als Chefarzt und hoffnungslos Liebender gleichermaßen Stehvermögen, das sich im Falle der Liebe gerade aus der Aussichtslosigkeit ergibt. "Glauben heißt, die Welt so schön zu machen, wie sie nicht ist." Das ist einer dieser Aphorismen, mit denen Walser auch diesmal nicht geizt und auf die er schon gar nicht mehr stolz ist, weil er ja gar nicht anders kann, als in Sinnsprüchen zu reden. Man kann den zitierten nicht nur auf den Gottesglauben beziehen, um den Feinlein, als hätte es Descartes nie gegeben, ausgesprochen scholastisch ringt; man kann ihn auch auf seine Liebe zu Eva Maria münzen, die dummerweise mit Dr. Bruderhofer verheiratet ist (amo, quia absurdum?), ihn aber auch unsterblich liebt.

Auf dem Klinikball wird Feinleins Niederlage besiegelt. Der sportliche und selbstverständlich ungebildete Dr. Bruderhofer spannt Feinlein nicht nur die Liebe seines Lebens aus, er tanzt auch noch mit dessen Sekretärin auf eine Weise, die seine lebenspraktische Überlegenheit und gleichzeitig Beschränktheit schlagend beweist. Feinlein lässt sich währenddessen volllaufen und fragt seine Sekretärin dann, ob sie ihn nicht heiraten wolle. Damit macht er sich noch unmöglicher als mit dem Buch zur Verteidigung aller Reliquien, an dem er heimlich arbeitet, das aber vielleicht nur als Metapher zu verstehen ist. Die Fronten sind jedenfalls absolut klar: hier der junge Rationalist, der an die Heilkraft der Psychopharmaka glaubt, dort der alte Fuchs, der es mit Johanniskraut hält und wenn auch vielleicht nicht unbedingt fromm wird, so doch in seiner religiösen Verschrobenheit so weit geht, dass er aus der Kirche, in der er Messner werden wollte, eine Blutreliquie stiehlt.

Mit diesem kleistschen Manöver ist ein spiritueller Aspekt berührt, der sich schon früh mitteilt: das Erleben von Transzendenz. Feinlein wird, indem die Vorgeschichte seiner Familie, die sogar einen Abt kannte, immer wieder bruchstückhaft eingeblendet wird, gleichsam nach hinten durchsichtig, und er wird, indem er sich dem Jenseits zuneigt, nach vorn hin offen. Dass es dem Ich-Erzähler nicht gelingt, diesem Jenseits über den ganz persönlichen Einschlag hinaus Kontur zu verleihen, es gewissermaßen aus der Immanenz herauszuholen, ist ein philosophisch-theologischer Widerspruch, der komischerweise nicht ins Gewicht fällt. Wer Kunst hat, der hat auch Religion; wer keine Kunst hat, der habe Religion: Der Autor eines Goethe-Romans dürfte das wissen und hätte eigentlich auch wissen können, dass es uncartesianisch gedacht ist, wenn Feinlein behauptet, der Gottesbegriff stehe dafür ein, dass es Gott nicht gibt. Aber wenn der Held sich bei der Liebe so ungeschickt anstellt, lohnt es sich vielleicht auch gar nicht, sich mehr Mühe zu geben, und selbst die Existenz Gottes kann man auf sich beruhen lassen. Wer an ihn glaubt, wird selig - vielleicht. Dies ist noch die tröstlichste Pointe einer Geschichte, von der man nun auch wissen möchte, wie sie sich demnächst in Romanform ausnimmt. Denn dies ist vorläufig "nur" eine Novelle - aber eine ganz gute.

Martin Walser: "Mein Jenseits". Novelle. Berlin University Press, Berlin 2010. 132 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.02.2010

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.02.2010