Nicht lieferbar

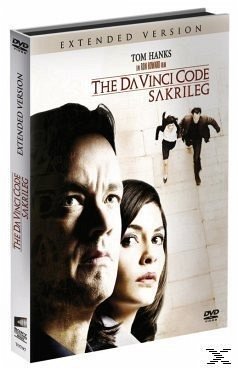

The Da Vinci Code - Sakrileg

The Da Vinci Code

Regie: Ron Howard. Nach e. Roman v. Dan Brown; Mit Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno u. a.

Nicht lieferbar

Technische Angaben:

Bildformat: 16:9 Widescreen (2.40:1)

Sprache / Tonformat: Deutsch, Englisch (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch, Türkisch

Ländercode: 2

Extras: Trailer; Der erste Tag am Set mit Ron Howard; Dan Brown's Welt; Ein Porträt über Robert Langdon u. a.

Bildformat: 16:9 Widescreen (2.40:1)

Sprache / Tonformat: Deutsch, Englisch (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch, Türkisch

Ländercode: 2

Extras: Trailer; Der erste Tag am Set mit Ron Howard; Dan Brown's Welt; Ein Porträt über Robert Langdon u. a.