Nicht lieferbar

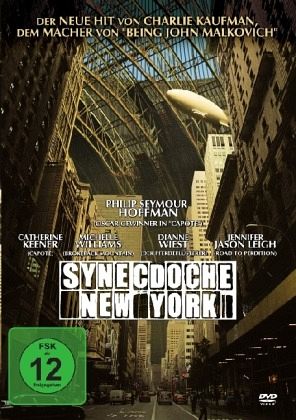

Synecdoche New York

Nicht lieferbar

Der Theaterregisseur Caden Cotard (Philip Seymour Hoffman) lebt in der Kleinstadt Schenectady im Bundesstaat New York. Als er eines Tages ein seltsames Augenleiden feststellt, ist dies der Auftakt zu einer Serie von mysteriösen Nervenkrankheiten, die seine Körperfunktionen außer Kraft zu setzen scheinen. Dann verlässt ihn auch noch Ehefrau Adele (Catherine Keener) mitsamt der gemeinsamen Tochter Olive in Richtung Berlin, wo sie eine hippe Künstlerexistenz beginnt. Seine neue Beziehung mit der sexy Kassiererin Hazel (Samantha Morton) ist zu Ende, ehe sie richtig begonnen hat. Cadens Leben ist offenbar völlig aus den Fugen. Irgendetwas muss geschehen! Also mietet er sich für das neue Stück seiner Theatergruppe ein riesiges leerstehendes ehemaliges Kaufhaus mitten in New York. Nach und nach bastelt er darin eine Nachbildung der realen Welt mit Schauspielern, die darin ein fiktionales Leben leben. Er engagiert weitere Schauspieler, die ihn selbst und sein gesamtes Umfeld verkörpern sollen. Die Jahre ziehen ins Land, die Stadt in der Stadt wächst und wächst und mittendrin verliert sich Caden in einem Dschungel aus Realität und Fiktion...