nur mit Glück als gebrauchte DVD finden lässt, ist ein großartiges, komplexes, dabei unfassbar trauriges Werk.

Es fing schon schlecht an, als "New York, New York" 1977 in die Kinos kam. Der Film wurde zum Kassengift - verrissen von der "New York Times" ("nervös und selbstgefällig") - und zu Unrecht zum Sargnagel von Liza Minnellis Karriere als Schauspielerin. Fortan war sie wieder als Sängerin unterwegs. Doch nicht einmal sie, sondern Frank Sinatra machte das Lied berühmt, als er es ein Jahr nach der Filmpremiere in sein Repertoire aufnahm. Sicher: Sinatra ist toll, aber Liza Minnellis Interpretation atemberaubend. Allein, wie sie in der Schlussszene des Films noch einmal auf der Bühne des New Yorker Theaters steht, auf der die Geschichte 155 Filmminuten zuvor ihren Anfang nahm, und "New York, New York" zur Überlebenshymne hochjazzt, ist ein Erlebnis. Weil Liza Minnelli nicht einfach nur singt, sondern den Song mit jeder Faser ihres Körpers auszudrücken scheint.

Als einstige Tingeltangelsängerin Francine, die nun als Stern von Hollywood in ihre Heimatstadt zurückgekehrt ist, macht Liza Minnelli aus dem Auftritt den Triumph einer Künstlerin, die allen Widrigkeiten trotzt. Mit vollem Einsatz treibt sie ihre Stimme da immer weiter nach oben, während sie mit sich, ihren Sehnsüchten und Dämonen ringt, bis "New York, New York" schließlich zum Schlussakkord einer weiblichen Selbstbestimmung wird. Während Sinatra ja eigentlich nur über eine Stadt singt, die niemals schläft, entdeckt Minnelli hier ein anderes Thema, das einer Frau, die ihre Stimme findet, musikalisch, aber mehr noch in einem von Männern dominierten Leben, denen sie endlich - "I'm leaving today" - den Rücken kehrt.

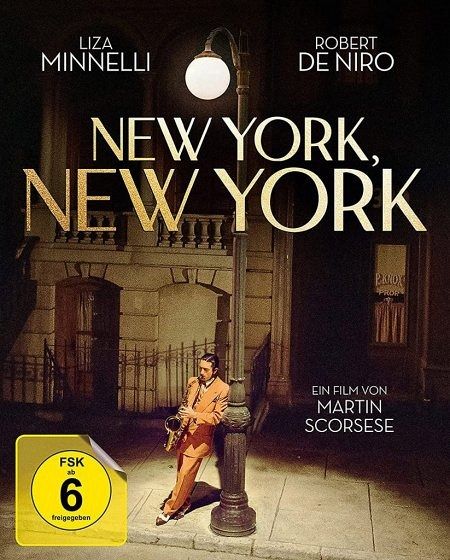

Durchgefallen war der Film nicht zuletzt, weil Martin Scorsese, der kurz zuvor mit "Taxi Driver" noch für Furore gesorgt hatte, die Erwartungen enttäuschte. Denn mit dieser ausschweifenden, scheinbar nostalgischen Reise in die Big-Band-Ära der Vierziger- und Fünfzigerjahre hatte er ästhetisches Neuland betreten. Dass es sich bei "New York, New York" in Wahrheit um ein "Film-Noir-Musical" handelt, wie Scorsese es bezeichnete, ein Hybrid also aus alter und neuer Ästhetik, das mindestens so viel mit Scorseses eigenem Filmstil und New Hollywood zu tun hat wie mit dem träumerischen Genre, ist der überraschende Twist.

Zwar greift Scorsese die Formeln der klassischen Musikshow auf, die er in all ihrer Künstlichkeit ausstellt, mit Straßen, die zur Bühne werden, und Stadtlandschaften, die so malerisch sind wie Plakatwände. Doch die scheinbare Hommage an die alte MGM-Welt unterläuft der Regisseur schon in den ersten Minuten, als Jimmy die Szene betritt. Robert De Niro spielt den Tenorsaxophonisten in einer Kauzigkeit, der mehr mit Travis Bickle als mit Fred Astaire gemein hat. Dass Scorsese einen Widerling ins Zentrum seines Musical-Versprechens stellte, macht zum großen Teil das Unbehagen aus, das den Film von Anfang an begleitet hat.

Schon die Auftaktszene, die den "V-J Day" in einem New Yorker Theater nachstellt, macht das deutlich. Die Stadt feiert das Kriegsende, den Sieg über Japan, das Tommy-Dorsey-Orchester spielt die Standards, als Jimmy in lächerlichem Hawaiihemd und aggressivem Eifer versucht, Francine aufzureißen. Sie ist die Unschuld mit der großartigen Stimme, er der talentierte Jazzer, dessen rücksichtloses, selbstsüchtiges und ja frauenverachtendes Verhalten in krassem Gegensatz steht zu ihrer milden Akzeptanz. Erst machen sie gemeinsam Musik, gehen auf Tournee, dann heiraten sie, dann zerbricht die Beziehung: ihr Erfolg gegen seine Selbstzweifel, ihr Kind gegen seine Dysfunktion.

Gerätselt wird bis heute über das Filmende: als Francine Jahre nach der Trennung einen Anruf von Jimmy erhält, dass er vor dem Theater auf sie warte - und sie, schon auf dem Weg zu ihm, in letzter Minute abdreht und in die Garderobe zurückkehrt. Jimmys genreübliche Läuterung, der seine Frau einst auf der Geburtsstation sitzen ließ, bleibt aus. Doch um ein Missverständnis zweier Liebender handelt es sich keinesfalls. Sondern um den Entschluss einer Frau, die sich für die Autonomie entscheidet, selbst wenn sie dafür die Liebe ihres Lebens aufgeben muss. Kurz zuvor hatte sie "New York, New York" auf der Bühne gesungen. Das Lied, das sie geschrieben und Jimmy komponiert hatte. Es wird zum letzten Zeugen ihrer verlorenen Verbindung. Und davon eigentlich handelt der ganze Film: von einem Lied und dem Schmerz, aus dem heraus es entstanden ist. SANDRA KEGEL

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Frankfurter Allgemeine Zeitung