gezahlt wird. Gemeinsam mit einem zweiten Gefangenen, Kostylin, versucht der tapfere Offizier zu fliehen, doch man fängt beide wieder ein. Die Tochter des unerbittlichen Entführers erleichtert die bitteren Stunden. Dann wagt Shilin die Flucht allein, trotz des Holzblockes am Bein, und erreicht seine staunenden Kameraden.

Im hohen Alter hat Tolstoi die Bergvölker nicht mehr unter den Begriff "stinkende Tataren" subsumiert. In der Erzählung "Hadschi Murat" sind sie in Tschetschenen, Awaren und Kumyken geschieden. Der unglückliche Hadschi Murat, ein abtrünniger Gefährte des wagemutigen Vorkämpfers von Tschetscheniens Freiheit, Schamil, aber wird von Tolstoi sympathischer gezeichnet als Woronzow, der Statthalter des Zaren, und als dieser selbst. Zwischen zwei Liebesabenteuern befiehlt Nikolaus I., rücksichtslos gegen die unbotmäßigen Völker vorzugehen: Zerstörung der Wohnhäuser, Vernichtung der Lebensmittelvorräte, ständige Überfälle auf die Bevölkerung.

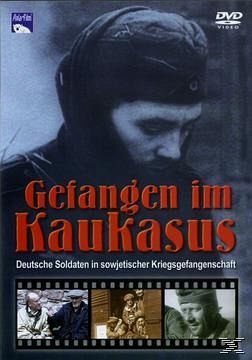

Sergej Bodrovs Film "Gefangen im Kaukasus" bedient sich der frühen Erzählung, nimmt aber die Sympathien der späteren auf. Keine ehrenwerten Kameraden werden da in einen Hinterhalt gelockt, sondern die rüde Besatzung eines Panzerwagens, und statt schnöden Geldes verlangt der würdige Dorfälteste Abdul-Murat für den gefangengesetzten Hauptmann und den jungen Soldaten, Sascha und Vanja genannt, etwas sehr Menschliches: die Freilassung seines von den Russen gefangengehaltenen Sohnes. Die beiden einzigen Überlebenden des Überfalls erwartet wieder eine mitfühlende Haustochter, dazu aber ein vom Krieg unberührtes, idyllisches Bergdorf.

Während in der Stadt die Besatzer die freie Zeit und ihr schlechtes Gewissen im Wodka ertränken, geht das Leben in den Bergen seinen altväterlichen, Allah wohlgefälligen Gang. In Gesellschaft eines Maulesels und auf duftendem Stroh, bei leichter Arbeit und unter der nachsichtigen Bewachung eines Stummen werden die zwei, wenngleich mit dem Tode bedroht, zu Zaungästen eines scheinbar friedvollen Lebens. Eine Hochzeitsgesellschaft zieht an ihrem Stall vorbei, und in einer frühmorgendlichen Stunde streifen Sascha und Vanja selbst, von ein wenig Alkohol beflügelt, eine wer weiß woher stammende Tscherkeska und eine hohe Lammfellmütze über und tanzen, belächelt von ihrem Bewacher, an der Kette nach tschetschenischer Weise auf dem Hausdach.

"Die Freiheit ist das Paradies", hieß ein früher Film, der den mittlerweile fast fünfzigjährigen Regisseur auch in Deutschland bekannt machte. Nun hat Bodrov die Freiheit bei den von Rußland Unterdrückten entdeckt. "Leb wohl, mein Russenland im Drecke, / Du Land der Sklaven, Land der Herrn . . . / Der Kaukasus soll mir ein Wall / Von der Despoten Willkür sein", könnte dem Film als Motto voranstehen. Diese Zeilen dichtete nicht der Artillerieoffizier aus Jasnaja Poljana, sondern der empfindsame Romantiker Michail Lermontow, den Nikolaus wegen politischer Aufsässigkeit 1837 in den Kaukasus verbannte. Hier oben entfaltet die Kamera Pavel Lebeschevs ihre elegischen Fähigkeiten, während sie am Standort der russischen Truppen nur die zynischen Gesten der auf verlorenem Posten stehenden Russen, die gespannten Blicke der Einheimischen und die Ruinen zwischen ihnen entdecken kann.

Vielleicht wäre es realistischer gewesen, statt einer Hochzeit eine Beerdigungsszene in die Handlung einzubeziehen. Aber die Seite der Aufständischen sollte licht, die russische dagegen düster erscheinen. Keine glückliche Flucht tröstet das Publikum, wie es Tolstois Erzählung tat, sondern der Hauptmann büßt für seinen Mord an einem Hirten, der ihre Flucht beobachtet hat, mit dem Leben. Den naiven Vanja aber, der noch nie einen Schuß abgab, läßt Abdul-Murat in letzter Minute laufen, obgleich der eigene Sohn, statt ausgetauscht zu werden, in der Stadt umkam. Die fatale Abfolge der Gewalt wird auf einem Nebenschauplatz des Krieges unterbrochen, und Bodrov versäumt nicht, diese Szene stilistisch von der Authentizität der Handlung abzuheben. Der Verzicht auf Gewalt kann nur wie ein Märchen aussehen. Aber erinnert nicht schon der Kampf um den eigenen Sohn, wie ihn Abdul-Murat auch gegen sein Dorf versucht und der Vanjas Mutter nach Grosny führt, in der grausamen Zeit des neoimperialen Denkens in Rußland beinahe an ein Märchen?

Die Figur Abdul-Murats bleibt bei Bodrov so knapp umrissen wie bei Tolstoi, nur daß sie hier alle Sympathien auf sich zieht. Der Film hält sich an die Rudimente des Tolstoischen Entwurfs, weil er Abschied nehmen will von einem Rußland der eisernen Faust. Noch einmal erklingen die Märsche, die Militärwalzer und die Lieder, deren Verheißung von Wohlstand und Glück heute niemand mehr glaubt. Im Duo Sascha/Vanja (Oleg Menschikov und Sergej Bodrov jr.) gewinnt der Gegensatz zwischen dem demoralisierten Jetzt und dem erhofften Morgen plastische Gestalt.

Mögen beide Figuren, der wie verlorene Sascha und der noch ganz jungenhafte Vanja, den westeuropäischen Zuschauer kaum zur Identifikation einladen, dem russischen bedeuten sie viel. Das gilt ebenso für die Mutter (Valentina Fedotovd), deren karge Erscheinung an eine Phalanx entschlossener Vorgängerinnen, bis hin zu Pudowkins Muttergestalt, gemahnt. Ratlosigkeit ist an die Stelle des alten, als revolutionär gedeuteten Kampfesmutes getreten, doch auch die Kraft zum Widerstehen kündigt sich an.

Gegenüber dem ebenso anschaulichen wie zurückhaltenden Stil der Erzählung wirkt die Sprache des Films unruhig und zerfahren. Bodrov hat sich während seiner Zeit in Hollywood im amerikanischen Kino gut umgesehen. Stanley Kramers "Flucht in Ketten" wird von ihm zitiert, zu Beginn und gegen Schluß dürfen Schießszenen die Spannung hochpeitschen. Einige Handlungsdetails, wie der mißglückte Gefangenenaustausch, werden verwischt. Aber gerade diese aufgeregte Stilmischung verweist wenn nicht auf den gegenwärtigen russischen Zeitgeist, so doch auf Bodrov, dem der Lyriker Lermontow näher stehen muß als der nüchterne Realist Tolstoi. - Der auf den Festivals von Cannes und Karlovy Vary mit Preisen geehrte Film gelangt nun in seiner Originalfassung, mit deutschen Untertiteln, ins Kino. HANS-JÖRG ROTHER

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.04.1997

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.04.1997