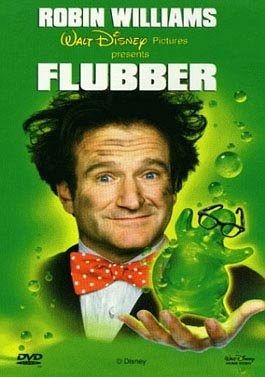

Flubber

Sofort lieferbar

8,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

4 °P sammeln!

Flubber! Das ist ein Gummiklecks - grasgrün, witzig und energiegeladen wie ein Wirbelwind. Und: Flubber kann sogar fliegen, denn sobald er/sie/es an etwas dranklebt, gibt es kein Halten mehr. Entdeckt wird Flubber vom zerstreuten Professor Phillip Brainard (Robin Williams), der gemeinsam mit seiner liebesbedürftigen Roboterassistentin Weebo auf der Suche nach einer neuen Formel für Energie ist. Und so verbummelt er bereits zum dritten Mal die Hochzeit mit seiner geliebten Sara (Marcia Gay Harden). Doch es gibt noch mehr Ärger, denn der hinterlistige Rivale Wilson Croft (Christopher McDonal...

Flubber! Das ist ein Gummiklecks - grasgrün, witzig und energiegeladen wie ein Wirbelwind. Und: Flubber kann sogar fliegen, denn sobald er/sie/es an etwas dranklebt, gibt es kein Halten mehr. Entdeckt wird Flubber vom zerstreuten Professor Phillip Brainard (Robin Williams), der gemeinsam mit seiner liebesbedürftigen Roboterassistentin Weebo auf der Suche nach einer neuen Formel für Energie ist. Und so verbummelt er bereits zum dritten Mal die Hochzeit mit seiner geliebten Sara (Marcia Gay Harden). Doch es gibt noch mehr Ärger, denn der hinterlistige Rivale Wilson Croft (Christopher McDonald) und der fiese Unternehmer Hoenicker versuchen, das grüne Energiebündel in ihren Besitz zu bringen...

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.