Beckers Literaturverfilmung "Ein Sommer auf dem Lande" beginnt, sind Riton und Gassiss gemeinsam im Wald. Sie sammeln Maiglöckchen, um später am Abend die Leute in der Stadt in den Mai zu singen. Ein altes Ehepaar, das diesen Brauch vergessen glaubte, ist gerührt: "Aber geben können wir leider nichts, wir sind arm." - "Wir nehmen auch Naturalien", entgegnet Riton.

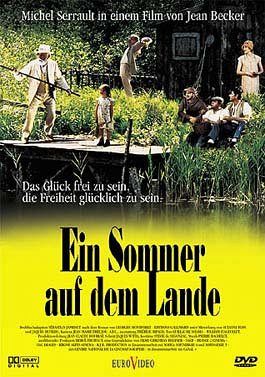

"Ein Sommer auf dem Lande" beruht auf einem Roman von Georges Montforez, dessen beziehungsreicher Originaltitel "Les enfants du Marais" lautet. Unwillkürlich ersetzt man die Ortsbezeichnung Marais durch "Paradis", wie in Marcel Carnés Klassiker, und so ist es wohl auch gemeint. In mehr als nur einer Hinsicht ist Beckers Film eine Rückbesinnung auf vergangene Zeiten und Werte, auf eine Ursprungsmythologie auch des französischen Kinos. Zur Nouvelle Vague und ihren Folgegenerationen hat Jean Becker nie gezählt, er war immer auf der Seite des kommerziellen Mainstreams. Sein bekanntestes Werk, "Ein mörderischer Sommer" (1983), erzählte eine komplizierte Familienintrige mit Isabelle Adjani und sah aus wie die B-Version eines Films von Eric Rohmer. "Ein Sommer auf dem Lande" ist von diesen Abgründen einige Sommersonnenwenden entfernt.

Das Licht blendet nicht länger, es schmeichelt den Menschen. Die Natur ist eine ewige Quelle, sie spendet Fische, Blumen, Weinbergschnecken und Froschschenkel. Gassiss wird zum Sammler dieser Güter, nur Riton ist auch dafür zu faul. Die Bewohner des Sumpfs leben nahe am Rousseau'schen Urzustand, während die Leute in der Stadt sich auf die Güterproduktion verlegt und zur Wahrung des Besitzstandes ihre Villen eingezäunt haben. Deswegen erinnert sich niemand mehr daran, dass der weißbärtige Patriarch einer Unternehmerdynastie, den alle nur "Großvater" nennen, einst der beste Fröschefänger im Sumpf war. Die historische Einbettung dieser Idylle erfolgt beinahe pflichtschuldig: eine kurze Rückblende auf den Krieg zu Beginn, eine Hitler-Rede aus dem Radio gegen Ende. Es sieht danach aus, als hätte sich Jean Becker am liebsten dem Glück dieser entschwundenen Sommertage überlassen.

"Wir sind die letzten freien Menschen", ruft der Intellektuelle Amédée aus dem Wald, aber es klingt ein wenig forciert. Das Thema des Films ist eben nicht das Paradies, sondern dessen zwangsläufiger Verlust. Gassiss vor allem weiß um diese Vergänglichkeit. Jacques Gamblin spielt ihn mit jener tiefen Melancholie, die schon Chabrol bewogen haben mag, ihn als verquälten Maler in "Die Farbe der Lüge" zu besetzen. André Dussollier macht als Amédée eine gegensätzliche, nicht minder schwermütige Figur, einen Menschen, der gänzlich aus den Kulturleistungen seines einsamen Lebens besteht. Riton (Jacques Villeret) und der "Großvater" (Michel Serrault) verweisen auf die andere Tendenz des Films, auf seine Neigung zum Burlesken, zu einer volkstümlichen Typenkomik, die in dem Auftritt des früheren Fußballstars Eric Cantona als cholerischer Boxer Jo Sardi ihren Höhepunkt hat. Riton macht sich Sardi bei einer Wirtshausschlägerei zum Feind; deshalb läuft der "Sommer auf dem Lande" auf einen Showdown im Winter hinaus, als der Boxer endlich Rache nehmen will für die erlittene Schmach. Jean Becker hat zu diesem Zeitpunkt seiner Erzählung schon die Zügel schießen lassen. "Ein Sommer auf dem Lande" wird zu einem Paarlaufen, bei dem es an der Abstimmung hapert. Man kann eben nicht naiv und sentimentalisch zugleich sein, auch wenn dies der paradiesische Zustand ist, von dem Beckers Figuren zu träumen scheinen.

BERT REBHANDL

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.07.2000

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.07.2000