Routinearbeit für zwei ganz gewöhnliche Beamte. "Ich bin der Jürgen, und das ist der Oliver", stellen sie sich den arroganten Herren vom LKA arglos vor.

Die aufreibende nächtliche Observierung aus einem geparkten Wohnmobil heraus erweist sich bald als völlig sinnlos. Denn beim Versuch, eigene Patzer bei der Arbeit zu vertuschen, entdecken Docker und Dretzke einen unbewachten zweiten Hauseingang. Wie sich herausstellt, sind die boshaften Kollegen vom LKA (ganz besonders boshaft: Herbert Knaup) selbst ins Drogengeschäft verwickelt und mißbrauchen das brave Fußvolk von der Polizei, um ihre Aktionen zu vertuschen. Doch dabei sind sie an die Falschen geraten.

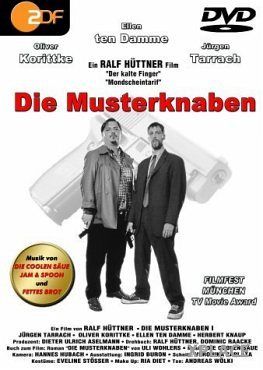

Nicht was der Film erzählt, steht im Vordergrund, sondern wie er es erzählt. Daß der Polizeikrimi aus dem Rheinland sich an das amerikanische Gangsterstück anlehnt, zeigt sich in erster Linie an der Unbekümmertheit, mit der inmitten der dramatischen Handlung über Nebensächlichkeiten geplaudert wird. Immer wieder stößt sich der glatte Handlungsverlauf an den Unebenheiten und Hindernissen des Alltags. Besonders beim Umgang mit technischen Geräten hapert es: Wie wechselt man die Videokassetten in der Beobachtungskamera? Wo ist die Bedienungsanleitung für den Anrufbeantworter? Warum geht der Kofferraum des Dienstwagens nicht zu? Doch anders als bei "Pulp Fiction" dienen die beiläufigen Dialoge nicht dazu, blutige Gewaltszenen ins Makaber-Komische umzubiegen. Docker und Dretzke sind keine abgebrühten Verbrecher, sondern sensible Beamten: Musterknaben eben. Nicht nur die Dialoge, auch das unerwartet stilvolle Auftreten der beiden wirkt wie ein Hinweis auf das amerikanische Vorbild - und gelegentlich etwas bemüht. Im noblen Anzug mit knalligem großgemusterten Hemd, den Hemdkragen über die Jacke geschlagen, heben sich Docker und Dretzke vom deprimierenden Grau ihres Köln-Porzer Alltags ab, der sich zu wesentlichen Teilen in einem schlecht beleuchteten Kellerbüro abspielt. Besonders auf ihre schicken Bärte scheint es die Kamera abgesehen zu haben: Immer wieder sieht man Docker in Nahaufnahmen an seinem Kinnbärtchen zupfen, und die Kölner HipHop-Band "Die Coolen Säue" rappt im Titelsong des Films: "Fette Hemden, fette Hosen, fette Bärte, die Härte".

Obwohl sich der Film immer wieder auf Anspielungen und Zitate stützt, steht er durchaus auf eigenen Beinen (Drehbuch Ralph Huettner und Dominic Raacke). Denn er überzeugt durch die Glaubhaftigkeit seiner Charaktere. Der Gegensatz zwischen Docker und Dretzke geht auf erfrischende Weise über die üblichen, dramaturgisch effektiven, aber menschlich unglaubwürdigen Rollenverteilungen zwischen zwei Titelhelden hinaus. Aus tausend einzelnen Stücken entsteht das anschauliche Bild zweier Männer, von denen sich der eine (Docker) der Welt um ihn herum zuwendet, während sich der andere (Dretzke) in seiner eigenen Welt einrichtet. Beide aber, die gegen ihren Willen in eine große Story verwickelt werden, sind sich gleich in ihrer sympathisch bescheidenen Auffassung vom eigenen Platz im Leben. Der Bardame (Ellen ten Damme) gegenüber, in die er sich verliebt hat, rückt Docker seine Arbeit bei der Polizei gegen Ende noch einmal ins rechte Licht: "Normalerweise komme ich so um fünf, sechs Uhr nach Hause - je nach Verkehr." CHRISTIAN ESCH

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.03.1998

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.03.1998