Big Horn (als die Sioux ein letztes Mal gegen die neue amerikanische Zivilisation und ihre Soldaten einen blutigen Sieg erringen konnten) war in einem Reservat gefangen, abhängig von Nahrungsmittelrationen, die zunehmend knapper wurden, weil korrupte Behörden die Ureinwohner auf diese Weise unter Druck setzen wollten. Die Sioux sollten einem Allotment Act zustimmen, der Landraub wurde auf diese Weise offiziell, für Pfeil und Bogen, Tomahawk und Federschmuck würde es danach nur noch musealen Bedarf geben.

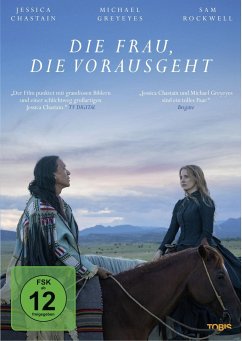

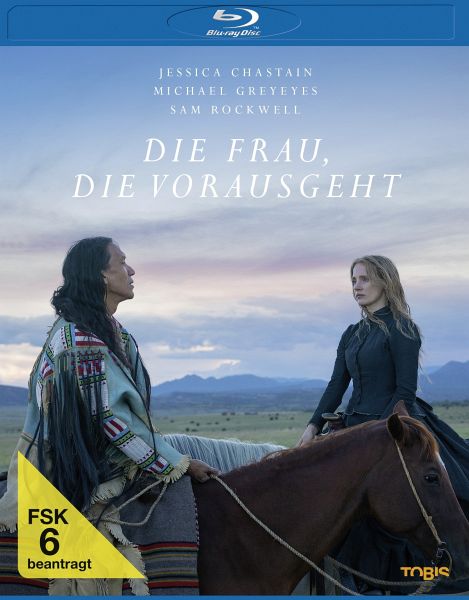

Dass ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt eine Künstlerin aus New York ein Porträt des letzten großen Anführers der Lakota malen will, ist in vielerlei Hinsicht sinnbildlich, und so leuchtet es auch sofort ein, dass Susanna White auf Grundlage eines Drehbuchs von Steven Knight einen Film über diese historisch verbürgte Episode gedreht hat: Mit "Die Frau, die vorausgeht" (Woman Walks Ahead) könnte man die lange Filmgeschichte von Sitting Bull offiziell enden lassen.

Mit Whites Films schließt sich nämlich tatsächlich einmal ein Kreis, der im späten neunzehnten Jahrhundert mit einem Anachronismus beginnt. Denn Catherine Weldon, die auf eigene Faust in den Wilden Westen reist, um dort einen eingeborenen Amerikaner zu malen, ist selbst Vertreterin einer untergehenden Gattung. Sie arbeitet mit Leinwand und Pinsel in einer Zeit, als die Fotografie bereits etabliert ist. Von Sitting Bull gibt es einige berühmt gewordene Aufnahmen, und als er 1890 starb, da war das Kino schon ganz nahe - einer der ersten kurzen Filme der Edison Company zeigte wenige Jahre später einen "Sioux Ghost Dance".

Catherine Weldon steht also auch für einen historischen Moment, nämlich für den Aufstieg einer Klasse und ihrer Selbstdarstellungspraxis. Ein Bild von Sitting Bull im Anzug und in Öl, das wäre ein historisches Alternativszenario zum Genozid gewesen, eine Eingemeindung der Indianer in die Erfolgsgeschichte der amerikanischen Frontier - auch wenn diese Geschichte heute längst bei Walmart und Burger King angekommen ist und die Gründerzeitmonumente des neunzehnten Jahrhunderts in Amerika langsam verwittern.

Aber für diese kulturhistorischen Ironien hat "Die Frau, die vorausgeht" nur einen sehr ungefähren Sinn. Das zentrale Interesse von Susanna White ist ein geschlechterpolitisches. Catherine Weldon identifiziert sich mit den Indianern, und mit dieser Identifikation widersetzt sie sich der herrschenden Ordnung im Wilden Westen, die natürlich eine männliche Ordnung ist. Schon im Zug bekommt Weldon es mit der Arroganz eines Offiziers zu tun, der sie im Restaurantwagen flegelhaft darüber aufklärt, was sie im Land hinter dem Missouri erwartet. Der zuständige Offizier im Reservat Standing Rock unterlässt es, einen Brief von Catherine Weldon an Sitting Bull zuzustellen - auch das ein Motiv von bürgerlichem Verkehr, dem die harten Realitäten des Westens die Grundlage entziehen. Der Brief erreicht den Häuptling schließlich über einen Umweg, und bis zu der Begegnung der weißen Frau mit dem roten Häuptling sind noch eine Reihe weiterer Hürden zu überwinden, darunter auch die eine oder andere komische.

Die "whiteness" von Catherine Weldon wird auch durch die Besetzung der weiblichen Hauptrolle betont: Jessica Chastain ist unter den gegenwärtigen Hollywood-Stars besonders einschlägig charakterisiert. Sitting Bull wird von Michael Greyeyes gespielt, einem kanadisch-indigenen Schauspieler, der im Vergleich mit den historischen Aufnahmen von Sitting Bull deutlich zu jugendlich wirkt. Das aber hat wiederum mit dem romantischen Kern von "Die Frau, die vorausgeht" zu tun: Susanna White zielt auf eine Liebesgeschichte ab, die ihren Vollzug in einer tragischen Unmöglichkeit findet. Zuvor verbringen Weldon und Sitting Bull allerdings viele Stunden in einem Zelt und in idyllischer Natur, und sie kommen einander dabei so nahe, wie eine Frau aus New York einem Naturburschen eben kommen kann - unübersehbar spekuliert White hier darauf, dass ein sehnsüchtiges Publikum in Gedanken das einsetzt, was für das Drehbuch als ausdrückliche Idee dann doch zu kitschig gewesen wäre.

Sex zwischen Weißen und Indianern ist im Western nach wie vor ein Tabu, dem man durch komische Übertreibung beikommt wie in "Little Big Man" oder durch umständliche Konstruktionen wie in "Der mit dem Wolf tanzt", wo der von Kevin Costner gespielte John Dunbar sich in eine Sioux-Frau verliebt, die ein weißes Entführungsopfer ist. Catherine Weldon ist eine Überläuferin aus eigenen Stücken, sie vollzieht im Grunde jene Bewegung nach, die Dunbar in "Der mit dem Wolf tanzt" auch schon zurückgelegt hatte - es ist eine Bewegung des ganzen Westerngenres, das nach dem "Sioux Ghost Dance" mehr als hundert Jahre brauchte, um von einem rassistischen Bild der Ureinwohner wenigstens zu einem idealisierenden zu gelangen.

In "Die Frau, die vorausgeht" bezieht sich die Idealisierung nicht zuletzt auf die Sexualität: Sitting Bull ist ein echter Gentleman, mit dem man sich ohne Anstandsperson überall hintrauen kann, und der seinen perfekten nackten Oberkörper vollkommen arglos präsentiert. Und er klingt fast wie ein moderner Politiker, wenn er einmal sagt: "Lakota like woman who work." Der komische Doppelsinn dieses Satzes ist nicht zu überhören, aber Catherine Weldon hat ohnehin ihr eigenes Auskommen, muss sich also nicht wirklich auf die Arbeitsbedingungen vor Ort einlassen.

Dass die historische Figur, von der das Drehbuch ausgeht, sich in der National Indian Defence Organisation engagierte, unterschlägt der Film ebendeswegen, weil das Interesse für Sitting Bull nicht politisch erscheinen soll, sondern selbst natürlich. Ausgelöst wird es allerdings durch Bilder einer künstlichen Natur, durch gemalte Genreszenen, die einem städtischen Publikum einen ersten Eindruck vom Leben an der Grenze der Kultur geben sollten.

Unversehens kehrt der Film ausgerechnet zu diesen Wurzeln zurück. Bei allem realistischen Anspruch im Detail ist dieser Film eine Phantasie darüber, wie der Wilde Westen sich alternativ hätte zivilisieren lassen können: Man hätte nur noble Wilde mit weißen Frauen in bürgerlichen Tipis über den Untergang der Zivilisation durch Entfremdungstechniken wie den Colt und das Kino räsonieren lassen müssen. Es wäre niemals ein Schuss gefallen, ein Kuss aber irgendwann unausweichlich geworden.

BERT REBHANDL

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.07.2018

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.07.2018