Weil er sie taxierte und dann zu Erscheinungen stilisierte wie ein Puppenspieler seine Marionetten, schuf Hitchchock unvergeßliche Wesen. Weil er sie zerstückelte in sprechende Gliedmaßen und Gesichter, schenkte er ihnen Magie wie die Masken und Fratzen des antiken griechischen Theaters.

Hautnah führte er die Kamera an das Gesicht seiner Tochter, als sie 1950 eine winzige Nebenrolle in Hitchchocks "Stagefright" ergattert hatte. Daß neben ihren Zügen, die keinem gängigen Schönheitsideal entsprachen, Marlene Dietrichs Schönheit um so makelloser leuchtet, ist ein Nebeneffekt. Der wahre Grund der Konfrontation ist, daß Hitchcock das Mienenspiel seiner Tochter für die Sekunden einer kalten comédie humaine ausbeutete: Mißtrauisch beäugt Patricia Hitchcock die Schöne. Unscheinbar, ein Backfisch, wie es damals hieß, in dem der Blaustrumpf schon zu ahnen ist, läßt sie sich nicht blenden, sondern spürt in der blonden Venus die skrupellose Verbrecherin. Zwiespältiger Triumph. Denn in ihrem stummfilmartig übertriebenen Mißtrauen erkennt man außer gesundem Menschenverstand den Neid auf die vollkommene Physis der Blonden. Dreißig Sekunden genügen, um ein künftiges Leben in fader Ehrbarkeit zu umreißen und den unstillbaren Rachedurst, den es weckt.

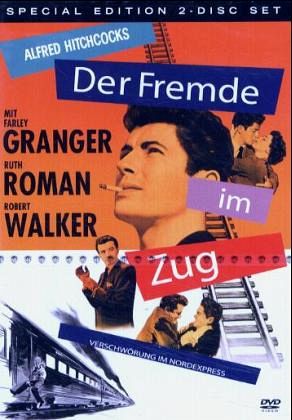

Ein Jahr später verhalf Hitchchock, doch bestechlicher Vater, seiner Tochter zum Durchbruch als Filmschauspielerin. Unwillig erst, denn ihr Agent mußte mit Engelszungen reden, ehe Patricia Hitchcock für die wichtigste weibliche Nebenrolle in "Zwei Fremde im Zug" engagiert wurde, die jüngere der Senatorentöchter, Schwester der Verlobten des Tennisstars. Am Ende war eine der schillerndsten Nebenfiguren entstanden, die Hitchcock, der Meister im Verwirrspiel der Personen, geschaffen hat. Naives Dummchen, illusionsloses Mauerblümchen, selbstlose Freundin, Streberin, Menschenkennerin, Mitwisserin, Verdächtige - nie ist der Zuschauer sicher, wen er in diesem untersetzten, oft überraschend auftauchenden bebrillten jungen Mädchen vor sich hat.

Die Undurchsichtigkeit des Charakters konzentriert sich in der Brille. Zentimeterdick scheinen die Gläser, durch die sie in unserer Szene beobachtet, wie Bruno alias Robert Walker das Erwürgen (nicht etwa das Erdrosseln) demonstriert. Mit der Brille wird das Gegenüber buchstäblich unter die Lupe genommen. Ohne sie ist das Mädchen so blind wie der Zuschauer, der durch die Rätsel des Films tappt. Zusehends werden diese blitzenden Linsen, durch die stechend verkleinerte Augen schauen, zum Inbegriff des Geschehens. An die Stelle der Akteure versetzt, hat man das Gefühl, von Blicken seziert zu werden, ohne die Möglichkeit, sie zu erwidern, zu beurteilen, abzuwehren.

So hat außer Patricia Hitchcock nur einer die Zuschauer fixiert: Alfred Hitchcock selbst, der auch ohne geschliffene Gläser hypnotisch schaute. Zu Beginn beispielsweise seiner berühmten Serienfilme "Alfred Hitchcock Presents" wandte er sich, eben noch Schattenriß eines sitzenden Buddha, der Kamera zu, die näher und näher rückte. Über die Schulter blickend, sieht er dem Zuschauer ins Gesicht. Mit Augen, deren Blick nicht nur von den Pausbacken und Schlupflidern des übergewichtigen Mannes bohrend verengt ist, führt er ein in die Geschichten vom Monster in jedem.

Dieser Basiliskenblick ist es und nicht die unverkennbare familiäre Ähnlichkeit, die erkennen läßt, daß mit Patricia Hitchcock auch der Vater in "Zwei Fremde im Zug" umgeht. Er starrt durch sie auf uns. Am gnadenlosesten dann, wenn in der legendären Schlußszene des außer Kontrolle geratenen Karussells das Geschehen für Sekundenbruchteile in den spiegelnden Brillengläsern Patricia Hitchcocks auftaucht. Wer will sagen, was in diesem Moment in der Heldin vorgeht und was in demjenigen, der sich dieses Bild ausdachte? Man ahnt nur und will nur ahnen, daß es Bedrohlicheres ist als die Lust am Nervenkitzel.

DIETER BARTETZKO

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.07.1999

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.07.1999