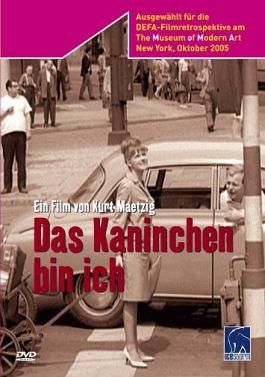

Bettwäsche über drei Generationen verfolgt wird. Auch in anderen Genres leistete Maetzig Pionierarbeit. Er schuf den ersten Politthriller ("Der Rat der Götter" 1950, der die verbrecherischen Machenschaften des IG-Farben-Konzerns brandmarkte) und den ersten Science-fiction der DEFA ("Der schweigende Stern" 1959 nach Stanislaw Lem). Auf sein Konto kommen ferner: eine der schönsten Berlin-Komödien der fünfziger Jahre ("Vergeßt mir meine Traudel nicht!" von 1957), die vermutlich stalinistischsten Filme der DDR ("Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse" und "Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse" 1954/55) und - quasi als Ausgleich - einer der kritischsten Filme über die realsozialistische Wirklichkeit ("Das Kaninchen bin ich" 1965), der nicht in die Kinos gelangte, weil sich die Funktionäre in der Figur des doppelzüngigen, wie ein Schilfrohr den Parteiweisungen ausgelieferten Volksrichters zu genau wiedererkannten.

Ein schillerndes OEuvre, zu dem noch weitere zwölf Spielfilme gehören, die alle keine große Kunst, aber solides Handwerk verkörpern. Aus Anlaß des neunzigsten Geburtstags, den der noch rüstige Regieveteran in der vergangenen Woche feierte, werden sie nun in einer kleinen Werkschau im Arsenal gezeigt. Mit sicherer Hand wählte man hier die bedeutendsten Filme Maetzigs aus, nur die Erinnerung an das Thälmann-Epos wollte man dem Jubilar wohl ersparen. (Es ist dafür im Progress-Studiokino Börse zu sehen.)

Maetzigs Filme sind heute vor allem als Dokumente der jeweiligen Zeit, ihres ideologischen und ästhetischen Korsetts von Interesse. Wie eng oder locker es geschnürt war, läßt es sich an seinen Werken gut ablesen. Ihre politische Entwicklung erstreckt sich vom allgemeinen Antifaschismus über den befremdlichen Personenkult bis hin zu ersten Reformansätzen. So bemängelte 1948 ein sowjetisches Gutachten an Guste Schmiedecke, der proletarischen Filmheldin der "Buntkarierten", daß sie völlig individualistisch die Munitionsfabrik verläßt, "ohne den Versuch zu machen, ihre Kolleginnen mitzureißen und vor ihnen gegen den imperialistischen Krieg zu protestieren". Umgeschnitten werden mußte der Film deshalb nicht, später waren die eigenen Funktionäre in vorauseilendem Gehorsam viel verbohrter.

Schwerer tat man sich mit der großen Thälmann-Verherrlichung, an der Maetzig und seine beiden Autoren über fünf Jahre bastelten, bis auch Ulbricht und Pieck mit ihren Kurzauftritten zufrieden waren und die vielen roten Fahnen in ausreichender Farbqualität wiedergegeben werden konnten. Der ermordete KPD-Vorsitzende rückt in dieser Zeit immer mehr in Götternähe. Im Film ist er meist im Zentrum des Bildes plaziert vor andächtig aufblickenden Genossen, die er mit knappen Sinnsprüchen beschenkt, die über Jahrzehnte zum Katechismus jedes Parteisekretärs gehören sollten. ("Fünf Finger kann man brechen, aber eine Faust nicht!")

Schneller vergessen waren die schnoddrigen Dialoge seiner liebenswerten Ausreißerin Traudel. Um so kurioser mutet es heute an, zu sehen, wie 1957 auf einer ostzonalen Landstraße ein Flirt begann: "Personalausweis!" - "Was?" - "Ham'se wohl nicht? Aber Frolleinchen, so kommen wir miteinander nicht weiter." Wer an solchen Zeitreisen Freude hat, dem sei ein Gang ins Arsenal unbedingt empfohlen.

MATTHIAS EHLERT

Die Hommage für Kurt Maetzig läuft vom 1. bis 7. Februar im Arsenal im Filmhaus am Potsdamer Platz, Potsdamer Str. 2, Tel. 26 95 51 00

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.02.2001

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.02.2001