schon 1972 mit Gene Wilder verfilmt wurde, aber damals natürlich weit unter ihren Möglichkeiten blieb. Heute läßt sich die Geschichte des Schokoladenfabrikanten, der an seinem süßen Wahn zu ersticken droht und fünf Kinder in sein Xanadu lädt, auf eine Art und Weise illustrieren, von der man erst durch Computereffekte zu träumen wagen konnte. Aber es braucht schon einen Kindskopf wie Tim Burton als Regisseur, um dabei die Seele des Buches nicht aus dem Blick zu verlieren.

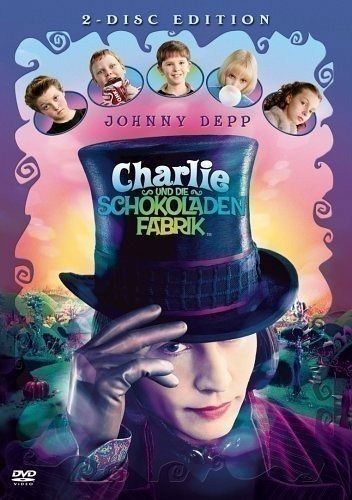

Zum vierten Mal arbeitet er dabei mit Johnny Depp zusammen, der für ihn schon Edward mit den Scherenhänden und Ed Wood gespielt hat, und ohne ihn würde der Film nicht nur nicht halb so gut funktionieren, sondern womöglich als jugendgefährdend eingestuft werden. Denn natürlich sind die Parallelen zwischen Willy Wonka, der sich in seiner Schokoladenfabrik den monströsen Traum ewiger Jugend erfüllt hat, und Michael Jackson, der kleine Kinder in sein Neverland eingeladen hat, heute nicht mehr zu übersehen. Und kein anderer Schauspieler wäre wohl in der Lage, auf diesem schmalen Grat zwischen Träumer und Freak mit so traumwandlerischer Sicherheit zu balancieren wie Johnny Depp, der mit blaßgrünem Teint und Eisenherz-Frisur diesmal mehr Frosch als Prinz ist. Aber schon als "Pirat der Karibik" hat er das Kunststück vollbracht, effeminiert zu spielen, ohne schwul zu wirken. Daß jemand mit seinem Aussehen sich von Burton immer wieder bereitwillig in Zwitterwesen verwandeln läßt, zeigt nur, wie groß bei Stars von seinem Rang das Bedürfnis nach Häutung und Maskerade werden kann, wie stark der Drang, jenseits ihrer Eitelkeit als Schauspieler anerkannt zu werden.

Wobei Tim Burton begierig alle Bezüge und Querverweise in seinem Film aufgreift. Seine Phantasie ist verdorben genug, um die Parallelen zu Michael Jackson durchaus mitzudenken, wie auch den Fall von Pee Wee Herman, mit dem Burton einst seinen ersten Spielfilm drehte und der seine Karriere mit peinlichen Sexualdelikten an die Wand fuhr. Womöglich spiegelt sich Burton aber vor allem selbst in der Figur des Willy Wonka, den er als Künstler zeichnet, der sich ins Schneckenhaus seiner immer bizarreren Kreationen zurückgezogen hat, die sich immer schlechter verkaufen.

Um den Verkauf seiner Schokoriegel anzukurbeln, versteckt er fünf goldene Tickets in der Jahresproduktion, die Einlaß in seine sagenumwobene Fabrik gewähren, die so monumental wirkt wie aus "Metropolis", während das Haus, in dem der Junge Charlie wohnt, so windschief in ihrem Schatten steht wie das "Kabinett des Dr. Caligari". Solcherart treffen hier deutscher Expressionismus auf die schillernd bunte Popwelt von "Yellow Submarine", die extravaganten Formen von Dr. Seuss auf den geometrischen Horror von Kubricks "2001" und die Choreographien von Busby Berkeley auf die Schrecken von "Psycho" - Kinderland ist abgebrannt.

Vier bemerkenswert unerfreuliche Exemplare der Weltkinderschar finden anfangs ihre Tickets: eine verzogene höhere Tochter, ein vom Ehrgeiz zerfressenes Plastikpüppchen, ein computerspielsüchtiger vorlauter Bursche und ein verfressener dicker Junge namens Augustus Glupp, der aus einem Deutschland kommt, das bei Burton voller Würste hängt und selbst in Düsseldorf noch aus Lebkuchenhäuschen besteht. Dann wird auch Charlie fündig, der reinen Herzens ist und bitter arm. Der Darsteller Freddie Highmore hat mit Johnny Depp übrigens schon in "Finding Neverland" gespielt - womit sich ein weiterer Kreis von Bezügen schließt.

Die Fabrikführung ist natürlich der reine visuelle Exzeß, bei dem die Süßlichkeit von Disneyland auf die Spitze getrieben wird. In diesem Wunderland des Fraßes, diesem diabetischen Albtraum besteht alles aus Süßigkeiten; es gibt Schokoladenseen und Zuckerstangenbäume, die Wolle der Schafe ist rosa Zuckerwatte und eine Armee von Eichhörnchen knackt Walnüsse. Die bösen Kinder werden natürlich Opfer ihrer Gier, aber Burton malt das süße Leben keineswegs nur als Albtraum, sondern schwelgt auf eine Art in der Glukose, daß hinterher keiner mehr sagen kann: Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt!

MICHAEL ALTHEN

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.08.2005

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.08.2005