die Hände nun ebenfalls von den Sitzlehnen zu nehmen und mitzuklatschen: Jim Lovell und seine Mannschaft haben zwar ihren Auftrag nicht erfüllt. Doch nach sechs Tagen im All, von denen zweieinhalb - etwa fünfzig Filmminuten - keinen Anlaß zur Sorge boten, während in den folgenden dreieinhalb Tagen - etwa neunzig Filmminuten - eine Katastrophe die andere ablöste, sind sie sicher wieder auf der Erde gelandet.

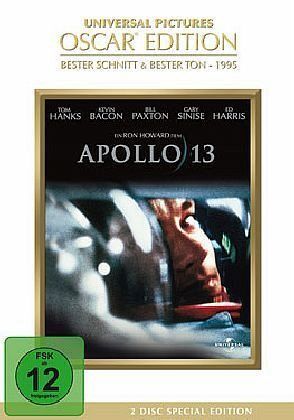

Wochen nach seinem Start begeistert der Film "Apollo 13" die Amerikaner noch immer, zumindest jene, die unauffällig gutaussehende weiße Männer in glänzenden Raumanzügen für die Verkörperung des Unverdorbenen und daher urtümlich Amerikanischen halten. Das müssen eine Menge sein, denn "Apollo 13" nähert sich dem Kinoumsatz von hundertfünfzig Millionen Dollar, eine Zahl, die Disneys "Pocohontas" nicht erreichte und die in diesem Sommer nur von "Batman Forever" übertroffen wurde.

Der Erfolg war kalkulierbar. Seit Tom Hanks als tumber Forrest Gump im vergangenen Sommer zeigte, daß Unvermögen und Versagen weder der Karriere schaden noch Ruhm und Reichtum schmälern, haben Männer, die im Mißlingen Helden werden, auch im Kino wieder eine Chance. Tom Hanks spielt auch die Hauptrolle in "Apollo 13", den enttäuschten Mondflieger Jim Lovell nämlich, dessen Buch "Lost Moon" von den journalistisch geschulten Autoren William Broyles Jr. und Al Reinert zum Drehbuch umgearbeitet wurde. Sehr viel lebhafter ist es durch die ergänzende Recherche und die detailreiche Darlegung technischer Einzelheiten nicht geworden. Und Tom Hanks hat im engen Raumschiff vor blinkenden (und bald dann nicht mehr blinkenden) Armaturen viel zuwenig Platz, um seine Fähigkeiten auszuspielen. Fest verzurrt im Flugsimulator oder angeschnallt in der Raumkapsel bleibt ihm kaum Bewegungsfreiheit. Ohne seine linkische Körpersprache aber ist Tom Hanks, der Durchschnittstyp, nur durchschnittlich interessant.

Selbst für den, der sich an die erste Mondlandung noch erinnert - an jenen dramatischen Augenblick am 20. Juli 1969, in dem Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat, in dicken Stiefeln aus dem Raumschiff tapsend und dann schwerelos übers Mondgestein federnd -, wird die am 11. April 1970 gestartete Apollo-13-Mission nur ein historisches Ereignis sein, das keine spezifische Erinnerung mehr beschwört. Die Aufnahmen des echten Neil Armstrong bei seinen ersten Schritten auf dem fremden Planeten kann er jetzt noch einmal im Kino wiedersehen. Der Rest ist Drama.

Fast wären Jim Lovell und seine Mannschaft, Fred Haise und Jack Swigert, die ersten Amerikaner gewesen, die dem Drang zur Eroberung des Weltraums zum Opfer gefallen wären. Ihre "Mission", wie es damals hieß, von der Öffentlichkeit zunächst kaum mehr zur Kenntnis genommen, entwickelte sich zu einer der großen, frühen Blamagen des amerikanischen Raumfahrtprogramms. Ein Sauerstofftank explodierte. Die Luft wurde knapp und die Elektrizität, die Astronauten drohten sich durch die Kohlendioxyde ihres Atems selbst zu vergiften. Dazu kam, daß die Raumfähre nur für zwei Personen berechnet war. Es flogen aber drei durchs All.

In Houston wird fieberhaft an der Lösung mehrerer Probleme gearbeitet: Auf welchem Weg kann Apollo 13 die Erde erreichen; wie lang darf der Rückflug dauern; und wie kann verhindert werden, daß das kaputte Flugobjekt in der Hitze beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglüht. Erschwert wird die Aufgabe, weil die gesamte Rettungsaktion nicht mehr Energie verbrauchen darf als ein Handstaubsauger.

Die Lösung wurde, wie die Geschichte lehrt, gefunden. Ohne alle Einzelheiten zu berücksichtigen, die in "Apollo 13" ausführlich erklärt werden, hieß der nervenaufreibende Weg zu ihr: Beten und Basteln. Wie die Spezialisten an den damals noch ungetümgroßen Computern sich zum Werkeln unter Zeitdruck mit allerlei Gegenständen, die sie auch im Raumschiff vermuten, in eine Abstellkammer zurückziehen, um ein Gerät zusammenzuschrauben und zu -stecken, das große Ähnlichkeit mit den Requisiten von Marsbewohnern in Kirmes-Stummfilmen hat, gehört zu den komischsten Augenblicken dieses Films. Hier werden alle, die bisher versagt haben, zu Figuren in einem großen Heldenepos. Doch außer Ed Harris, der kettenrauchend die Rolle des Flugdirektors im Bodenkontrollzentrum spielt und der trotz aller Pannen stets die Fassung und den Überblick zu behalten scheint, haben diese Helden kein Gesicht; sondern nur die Gewißheit, daß zwar offenbar nicht auf dem Mond, aber mit Sicherheit überall sonst die Losung gilt: Fehlschläge gibt es nicht, nicht bei uns. VERENA LUEKEN

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.08.1995

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.08.1995