einen Mann verliebt und die andere in eine andere Freundin.

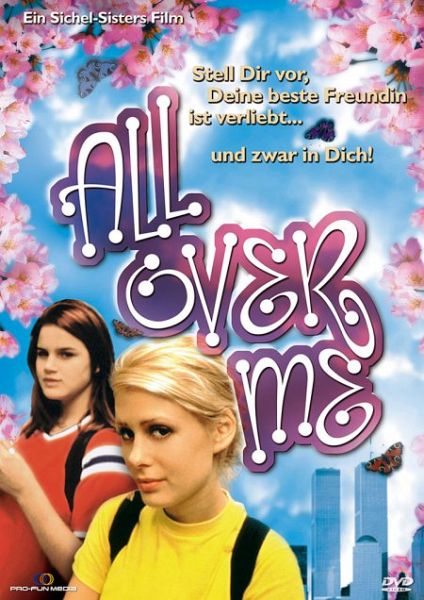

Die Kamera konzentriert sich ganz und gar auf Ellen und Claude und ihre sich langsam auflösende Beziehung. So nah kommt sie den Figuren, daß man versteht: hier wird der Versuch unternommen, seelische Innenräume in sensible Bilder zu fassen, im Grunde in eine Serie animierter Porträts. Der Versuch ist gelungen, vor allem, weil Alison Folland, die Claude spielt, über unangestrengte, schier unerschöpfliche Ausdruckskraft verfügt. So ist die Lieblingsfigur des Films auch nicht die libellenhaft fragile Ellen, sondern Claude, die ihr Übergewicht mit XL-T-Shirts umzeltet.

Ellen und Claude haben die Einsamkeit nicht erst in der Pubertät entdeckt. Ihre Eltern kommen nur als Abwesende vor, erscheinen nicht oder selten auf der Bildfläche. Claude kümmert sich wie selbstverständlich um ihre versoffene Mutter, die noch verlorener ist als sie selbst. Die Rollen von Mutter und Kind sind fast vertauscht; die Vorstellung einer sogenannten normalen Familie ist längst ad acta gelegt. Schauplatz der auseinanderdriftenden Mädchenfreundschaft ist Claudes mit Abbildern von Teenagerphantasien vollgestopftes Zimmer, Zufluchts- und Sehnsuchtsort in einem. Zu Beginn träumen sie und ihre Freundin dort noch vage von der Liebe und der Zukunft in einer Mädchen-Punk-Band, begleitet von der Musik von Babes in Toyland und Patti Smith. Auf der Ebene des oberflächlichen Designs wirkt der Film ausgesprochen zeitgenössisch, besitzt dokumentarische Züge.

Doch seine langsame Erzählbewegung, die den Figuren viel Raum läßt, verfremdet das scheinbar so Vertraute. Es ist, als beobachte man sie bei Bewegungen unter Wasser. Alle Vorgänge haben etwas überdeutliches, Schwebendes und seltsam Bodenloses: so wie die Zeit der Jugend selbst. Alles ist in weiches Licht und warme Farbe getaucht, abgetönt, aber nicht geschönt. Der Film vermeidet Anklageton und harte Kanten, weil er sich erst gar nicht auf die Ebene der Enttäuschen, die durch hochgespannte Erwartungen entstehen, begibt. Das alltägliche, flaue Unglück ist das Normale. Es paßt wie ein Schuh, man kann es, wie Claude, mit Gelassenheit tragen.

Noch die trostlosesten Momente werden zurückhaltend bebildert oder einfach ausgespart, etwa als Claude sich mit einem Jungen aus ihrem Haus anfreundet. Sein plötzliches Verschwinden klärt sich mosaiksteinchenweise auf. Von einem Verbrechen vor dem Haus ist die Rede, von einem Mord, zufällig kommt Claude am Tatort vorbei, später erst erfährt sie, daß Luke das Opfer und noch später, wer sein Mörder war. Weniger spektakulär kann ein Film einen Schock kaum vermitteln.

So zurückhaltend wie mit den Pubertätsthemen Tod und Einsamkeit geht er auch mit dem der Sexualität um. Daß Claude ihre Homosexualität entdeckt, macht aus "All over me" keinen Lesbenfilm, sondern die Geschichte einer Emanzipation. Die Erkenntnis ihrer sexuellen Orientierung ist deren Triebfeder; auch der Mord an ihrem Freund Luke befördert ihre Veränderung. Die Ereignisse setzten wiederständige Kräfte frei, führen sie zu sich selbst, zur Abkehr von der geduldigen Passivität.

Schlußzeichen ist das Leerräumen des Kinderzimmers. Daß nicht jeder es schafft, dessen Tür hinter sich zu schließen, zeigt Ellen, eine zarte Verliererin. Hier erlaubt sich der gelassene Film eine unversöhnliche Pointe. MARION LÖHNDORF

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.12.1997

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.12.1997