liegt, hat man nicht unbedingt den Eindruck, einem Ende beizuwohnen, sondern spürt schon jenen Sog, das emotionale Vakuum rückwirkend mit Erlebnissen zu füllen.

Die Geschichte einer Ehe, von ihrem Ende her erzählt, läßt ja in gewisser Weise genauso viele Möglichkeiten offen wie der Anfang. Wo der Beginn einer Liebe einen Wechsel auf die Zukunft ausstellt, da begreift Ozon das Ende als einen Wechsel auf die Vergangenheit. Die Tatsache, daß eine Beziehung unglücklich endet, bedeutet nicht, daß sie von vornherein wertlos war. Der Titel heißt ja auch nicht "Eins plus eins", sondern "Fünf mal zwei" - was dabei unterm Strich herauskommt, läßt sich mit Algebra nicht errechnen. Das Ergebnis ist in jedem Fall größer als Null.

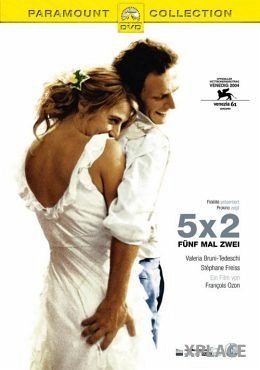

Fünf Szenen einer Ehe also, die Scheidung, ein Abendessen mit Freunden, die Geburt des Sohnes, die Hochzeit, das Kennenlernen im Urlaub. Nichts läge näher, als darin eine Versuchsanordnung zu sehen, die den Nachweis führen soll, warum das Experiment zum Scheitern verurteilt war. Die Spannung würde sich dann darauf beschränken, jene Momente zu versammeln, in denen sich bereits abzeichnet, was als Ausgang ohnehin schon bekannt ist. Aber Ozon ist nicht daran interessiert, simple paartherapeutische Erklärungen abzuliefern. Er meidet jede Eindeutigkeit. Es ist geradezu so, als kreiste jede der fünf Stationen um einen Augenblick, der wie ein schwarzes Loch alle Erklärungen verschluckt. Das Ergebnis ist, daß "Fünf mal zwei" so viele Interpretationen zuläßt, wie es Betrachter gibt. Jeder wird zu seiner eigenen Deutung gedrängt, die je nach Gemütslage mehr oder weniger fatalistisch ausfällt. Wahrscheinlich kann man die Zuschauer danach einteilen, welche Station dieser Beziehung sie am schwersten ertragen, worin sie sich am ehesten wiederfinden oder welches Verhalten sie am unverzeihlichsten fanden.

Denn das ist der Witz des Films: daß die Szenen immer wieder dort kulminieren, wo einer der beiden etwas macht, was mit unserem Bild einer funktionierenden Beziehung nicht übereinstimmt. Meistens ist es ein Verhalten, das sich die Beteiligten selbst am allerwenigsten erklären können. So kreist der Film um jene Augenblicke irrationalen Handelns, die im Fluß der Beziehung wie Strudel alles auf den Grund ziehen. Wie jener Moment etwa, wenn die Frau niederkommt und der Mann auf dem Weg ins Krankenhaus von einer unerklärlichen Lähmung befallen wird, über die er sich selbst kaum Rechenschaft ablegen kann.

Erst verharrt er im Büro, statt loszueilen, dann schaltet er sein Handy ab und sitzt rauchend in seinem Wagen, und als er irgendwann dann doch sein Kind in Augenschein genommen hat, stiehlt er sich unter einem Vorwand aus dem Krankenhaus. Ist es Ohnmacht oder Schock, Kalkül oder Schwäche? Man weiß es nicht. In den vorangegangenen Szenen gibt es nichts, was dieses Verhalten nachträglich erklären würde, und auch in den folgenden wird man vergeblich nach Hinweisen suchen, die sein Versagen rechtfertigen würden. Ozon läßt seine Zuschauer aber nicht mutwillig zappeln, sondern hat seine Szenen mit Bedacht um diese Leerstellen herum aufgebaut, die wie blinde Spiegel unsere Blicke nicht erwidern. Um so aufmerksamer blickt man in die Gesichter der Hauptdarsteller, durchforscht ihr Spiel nach Andeutungen, die Aufschluß geben könnten über ihre Aussetzer, glaubt für Momente, ihnen bis auf den Grund ihrer Seele blicken zu können, und wird doch letztlich nicht klüger aus ihnen, als der Regisseur erlaubt.

Das Wunder des Films ist natürlich Valeria Bruni-Tedeschi, die hier endlich einmal ihre Schönheit nicht hinter neurotischer Traumverlorenheit verstecken muß und sich auf eine Weise der Kamera ausliefert, die man nur allzugern für die ungeschminkte Wahrheit halten würde, wenn man nicht wüßte, daß auch dies nur eine Illusion ist. Über ihrem Leuchten übersieht man leicht, daß ihr Partner Stéphane Freiss ein perfekter Widerpart ist, der mit seiner an den Rändern verwitternden Männerschönheit alles aufbietet, um stets die Fasson zu wahren. Er strahlt ein Selbstbewußtsein aus, das sich aus dem Glauben nährt, aufgrund seines Aussehens bei den Frauen immer irgendwie durchkommen zu können, muß aber letztlich einsehen, daß er seiner Frau emotional nicht gewachsen ist. Ihrer Offenheit hat er nichts entgegenzusetzen. So rettet er sich in Grausamkeit.

Einmal erzählt er eine Geschichte von sexuellen Ausschweifungen auf einer Party, bei der man nicht weiß, ob er sie erfindet, um mit den Erzählungen seines schwulen Bruders mithalten zu können, oder ob er tatsächlich eine Intimität ausplaudert - es spielt auch keine Rolle, weil man in den Augen seiner Frau lesen kann, daß er eine Grenze überschritten hat. Aber auch hier läßt sich kaum sagen, ob es Verachtung oder Mitleid ist, was ihr Blick spiegelt, Schmerz oder Scham. Auch hier ist jeder eingeladen, seine eigene Lesart auf die Szene anzuwenden.

Man könnte meinen, daß nach Filmen wie "Memento" und "Irreversible" die Methode, eine Geschichte einfach rückwärts zu erzählen, irgendwann abgegriffen wirkt. Aber in diesem Film führt sie dazu, daß die Geschichte nicht von ihrem Ausgang her gelesen wird, sondern daß jeder ihrer Momente als gelebtes Leben zu seinem eigenen Recht kommt. Gegen die Zwangsläufigkeit, der das Ende schon eingeschrieben ist, stellt Ozon eine Offenheit, die zu verkünden scheint: Liebe ist, was man daraus macht. Er erzählt von den erloschenen Gefühlen so, daß man für Momente den Glauben an sie zurückgewinnen könnte. Zumindest Valeria Bruni-Tedeschi formuliert es so: "Es ging nicht darum zu zeigen, daß Liebesgeschichten immer unglücklich enden, sondern daß sie jedenfalls immer glücklich beginnen."

MICHAEL ALTHEN

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.10.2004

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.10.2004