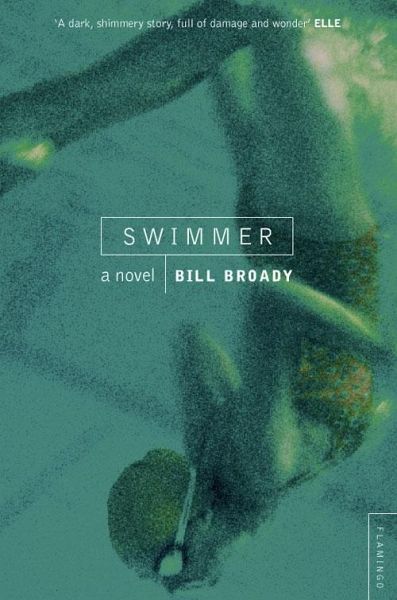

Geschäft mit Talent, erzählt das Romandebüt des britischen Schriftstellers Bill Broady. Als Kind springt die namenlose Heldin, im Buch nur in der zweiten Person Singular genannt, aus dem Badezimmerfenster im Erdgeschoß ihres Londoner Elternhauses. Doch sie muß einsehen, daß der Mensch im Unterschied zum Schmetterling nicht fliegen kann. An der englischen Nordseeküste lernt sie schwimmen und will fortan sooft wie möglich im Wasser sein, in diesem Schwebezustand verharren, der dem Fliegen so ähnlich ist. Ein Trainer, "Coach" genannt, entdeckt ihr außergewöhnliches Gefühl für Wasser als "Talent" und bildet sie im Schmetterlingsstil aus.

Nun beginnen die Jahre der sozialen Isolation mit Sportinternat, Training bis zum Nasenbluten und Reisen von Wettkampf zu Wettkampf. Sie wird nicht nur Goldmedaillengewinnerin, sondern auch Expertin einer Phänomenologie des Schwimmbeckens. An den Wänden der Becken in Mittelmeerländern zum Beispiel sieht sie Moos und Schimmel wachsen. "Einmal war das Wasser gar so trüb, daß das Becken bodenlos schien und Coach behauptete, darin Masten und Schornsteine von gesunkenen Schiffen erspäht zu haben." Das Wasser hinter dem Eisernen Vorhang schmeckte immer rostig, und in Spanien "mußte der Meter anders sein", weil sie sich einmal fast das Handgelenk brach, als sie zum siegreichen Anschlag die Hand ausstreckte.

Geisteszustände und Körpergefühle von Leistungssportlern in Aktion haben Schriftsteller gerne benutzt, um Metamorphosen und Grenzerfahrungen zu beschreiben. Für Intellektuelle sind das in der Regel die Momente, in denen das Denken endlich aufhört. Über Schwimmer heißt es dementsprechend gern, ihnen würde mit jeder zurückgelegten Bahn ein Gedankenfaden reißen, der sich nach der Wende auch nicht wiederaufnehmen ließe. Sport wird so zu einer einzigen Übung im Vergessen.

In dieser Hinsicht ist Broady ein Kunststück gelungen, denn er beschreibt den Zustand seiner Heldin beim Wettkampf im Wasser auf eine ganz neue Weise, die die Grenzerfahrung von Schwimmern in Hochform in einem anderen, vielleicht wahreren Licht erscheinen läßt, das mit Denken und Vergessen wenig zu tun hat: "Du konntest förmlich spüren wie du die Australierin ein- und überholtest, als würdest du in ihren Körper eindringen, dann durch ihn hindurchschwimmen - einen Moment lang schient ihr beide vollkommen übereinzustimmen, mit einem doppelten Herzschlag und einem Kopf voller fremder antipodischer Gedanken. Als du die letzte Wende machtest, brüllten die Zuschauer erneut, und du beschleunigtest, spürtest dann aber, daß die Kanadierin näher kam . . . fünfzehn Meter lang wart ihr miteinander verschmolzen, eine Schwimmerin, doch dann, langsam, unerbittlich, wurdest diesmal du durchschwommen."

Schwimmer trainieren für sich allein. Die vielen Stunden, die sie halb unter Wasser verbringen, verursachen einen einsamen meditativen Geisteszustand. Nicht zuletzt das macht sie als literarische Figuren seit Jahrhunderten attraktiv. "Ein Großteil seines Trainings", so schrieb etwa Charles Sprawson in seiner Kulturgeschichte des Schwimmers als Held, die von Byron, Shelley und Swinburne, über Goethe und Leni Riefenstahl bis hin zu Mishima reichte, "findet im Kopf des Schwimmers statt, der in den endlosen Traum einer Unterwasserwelt versunken ist. Unter Bedingungen von solcher Intensität und Konzentration fällt er bisweilen Wahnvorstellungen und Neurosen zum Opfer, die über Erfahrungen anderer Leistungssportler weit hinausreichen."

Daß nun ein Roman übers Schwimmen ausgerechnet aus der einstmals berühmten Schwimmnation England kommt, ist gewiß kein Zufall. Die Engländer waren es, die das Brustschwimmen zur Disziplin ausbauten. Die Körpertechnik hatten sie den Tieren abgeschaut. Im neunzehnten Jahrhundert war es dort eine verbreitete pädagogische Praxis, gläserne Bottiche am Beckenrand aufzustellen, in denen Frösche schwammen. Aus dem Brustschwimmen entwickelte sich später der Schmetterlingsstil oder auch Delphin, in jedem Fall wieder eine Mimesis ans Tier.

Nur im ersten Teil von Broadys Roman geht es ums Schwimmen - leider. Mit dem Ende ihrer Karriere und dem Übergang vom Sportlermilieu in die Werbe- und Medienbranche betritt Broadys Protagonistin das vielbeschriebene Terrain der Ausbeutung junger schöner Frauen durch den freien Markt und fiese alte Herren, wo es hier freilich nicht an Klischees mangelt und die Erzählerstimme bisweilen bevormundend oder voyeuristisch wirkt. Doch Broadys Welt ist durch und durch britisch. Die Eltern, der Trainer und der Manager könnten einem Film des new british cinema entsprungen sein. (Zuletzt hat Broady übrigens einen Band düsterer Kurzgeschichten vorgelegt, die in der nordenglischen Industriestadt Bradford spielen.) Hier wie dort wird Gesellschaftskritik geübt, indem man individuelle Lebensläufe und Schicksale der Figuren in ihrer alltäglichen Härte und Ausweglosigkeit nur noch abschildert. Es wird nicht danach gefragt, wie der Vater der Schwimmerin zum bärtigen Bücherwurm und weltabgewandten, monologisierenden Kauz und die gefühlskalte Mutter zur Ginabhängigen wurde, geschweige denn, warum der alte Trainer seine besten, jungen Talente sexuell mißbraucht. Bei Broady gibt es keine Metaphysik des Scheiterns. Als Leser kann man den Figuren nur noch dabei zusehen, wie sie sich im eigenen Untergang einrichten.

STEFANIE PETER

Bill Broady: "Schwimmerin". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Verlag C.H. Beck, München 2001. 128 S., geb., 29,80 DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.12.2001

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.12.2001