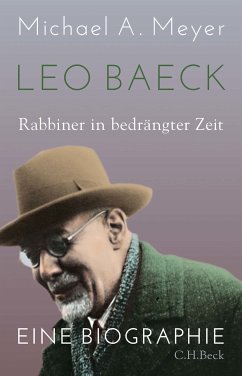

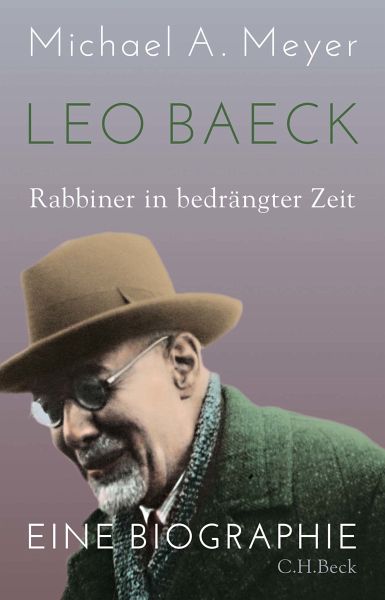

Leo Baeck (eBook, ePUB)

Rabbiner in bedrängter Zeit

Übersetzer: Seuß, Rita

Sofort per Download lieferbar

Statt: 32,00 €**

24,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Rabbiner, Intellektueller, Liberaler und Sprecher der jüdischen Gemeinde in den dunkelsten Zeiten der Verfolgung: Leo Baeck gehört zu den faszinierendsten Persönlichkeiten der jüdischen Geschichte. Michael Meyer lässt in seiner anschaulichen Biographie einen engagierten Denker lebendig werden, der hinter seiner Rolle als Ikone der deutsch-jüdischen Geschichte zu verschwinden drohte. Der liberale jüdische Theologe Leo Baeck (1873 ¿1956) wurde mit seinem Hauptwerk «Das Wesen des Judentums» von 1905 weithin bekannt. Doch sein Werk steht heute ¿ anders als das Martin Bubers oder Franz R...

Rabbiner, Intellektueller, Liberaler und Sprecher der jüdischen Gemeinde in den dunkelsten Zeiten der Verfolgung: Leo Baeck gehört zu den faszinierendsten Persönlichkeiten der jüdischen Geschichte. Michael Meyer lässt in seiner anschaulichen Biographie einen engagierten Denker lebendig werden, der hinter seiner Rolle als Ikone der deutsch-jüdischen Geschichte zu verschwinden drohte. Der liberale jüdische Theologe Leo Baeck (1873 ¿1956) wurde mit seinem Hauptwerk «Das Wesen des Judentums» von 1905 weithin bekannt. Doch sein Werk steht heute ¿ anders als das Martin Bubers oder Franz Rosenzweigs ¿ im Schatten seiner politischen Funktionen während des Dritten Reichs. Michael Meyer schildert eindrucksvoll, wie der Rabbiner dank seiner Bereitschaft zum Martyrium fast Unmögliches erreichte. Als Präsident der «Reichsvertretung der deutschen Juden» blieb er in Verhandlungen mit der Gestapo trotz Verhaftungen standhaft, verhalf zahllosen Juden zur Auswanderung und widerstand mehrfachen Gelegenheiten zur Flucht. Ab 1943 in Theresienstadt interniert, nahm er dort vor allem seelsorgerliche und soziale Aufgaben wahr. Nachdem er ganz unerwartet das Ghetto überlebt hatte, emigrierte er nach London. Das 1955 in Jerusalem gegründete internationale Leo Baeck Institut machte ihn zu seinem ersten Präsidenten. Michael Meyer legt mit seiner meisterhaften Biographie das quellenbasierte Standardwerk zu Leo Baeck vor und lässt uns damit jüdisches Leben vor und nach dem Holocaust besser verstehen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.