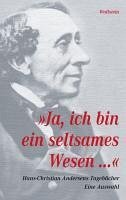

Perlet.

Doch erstens: Die kompletten Tagebücher Andersens stehen schon längst (seit 1976 in zwölf Bänden) im Original zur Verfügung; und für die biographische Forschung sind sie schon vorher ausgebeutet worden. Zweitens: Andersens Tagebücher sind keineswegs wie die anderer Autoren eine Sammelstelle wichtiger poetologischer Reflexionen. Die waren sowieso nicht seine Stärke. Werkgeschichtliche Zusammenhänge sind im Tagebuch nur insofern präsent, als der Dichter vermerkt, wem er wo was vorgelesen hat und ob der Betreffende auch begeistert war. Und wer sich intime Offenbarungen erhofft, der muß mit ellenlangen Auflistungen eines gesamteuropäisch-freundlichen Fürstenlobes für den bekannten Märchendichter vorliebnehmen, ja, und natürlich mit den längst bekannten Andeutungen auf Andersens uneingestandene homoerotische Neigung - mitgeteilt in einem eher komischen Erregungskode: "sinnlich +". Und schließlich drittens: Andersen war einer der meistgereisten Männer seiner Zeit. Doch was von seinen 29 teils mit dem Baedeker in der Hand, teils auf eigene Faust unternommenen und manchmal geradezu abenteuerlichen Exkursionen in die Tagebücher gerät, ist kaum eine Vorarbeit zu seinen Reisebüchern zu nennen, in denen er ebenso wie in seinen Kunstmärchen neue literarische Wege betrat.

Ein überflüssiges Buch also! - Oder nicht? Zugegeben, die Lektüre fällt anfangs eher schwer, und ohne wenigstens den Hintergrund von Nachwort und Kommentar bleibt vieles unverständlich. Doch wenn man sich einmal in den Schreib- und Reflexionsduktus dieses nach vielerlei Bekunden weitgehend humorabstinenten, streckenweise unerträglich affektierten und egomanen Sonderlings eingelesen hat, dann verbreitet der Text ganz plötzlich den entrückten Charme und die Aura einer der seltenen Daguerreotypien dieser Zeit!

Dabei interessieren weniger die Kulissen und Hintergründe, so erlaucht oder exotisch sie manchmal sein mögen. Nein, eigentlich nimmt nur der Mensch gefangen, der mit etwas säuerlichem Lächeln und einer kaum zu verhehlenden Angst vor Geringschätzung und kaltem Luftzug im Vordergrund posiert. Immer ist es der arme Hans Christian, Sohn einer trunksüchtigen Waschfrau und eines womöglich geisteskranken Vaters, der dank vermögender Gönner sich hat ausbilden und quasi über Nacht einer der bekanntesten europäischen Schriftsteller hat werden können. Dieser Mann, überall sonst hoch gefeiert, doch in seinem geliebten Kopenhagen von der Kritik verfolgt, tränkt jede Seite seiner Aufzeichnungen mit dem existentiellen Ungenügen, das einer empfinden muß, der sich zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts nur durch seine Kunst aus ärmlichen Verhältnissen bis in die Spitzen des Bürgertums und an die Tafeln der Könige gearbeitet hat, um dort festzustellen, daß kein literarischer Ruhm das zutiefst verinnerlichte Minderwertigkeitsgefühl eines Viertständlers zu tilgen imstande ist.

Nach außen mag der Mann anders geschienen haben, nämlich genuin unangenehm: selbstgefällig, eitel, schnell beleidigt, hypochondrisch. Es ist ihm nichts recht zu machen. Je größer die Ehrungen, desto säuerlicher der Geehrte. Kaum ist er zum Staatsrat ernannt, muß er wieder mit Zahnschmerzen ins Bett. Und überhaupt: wie den Albert Einhart aus Friedrich Theodor Vischers Roman "Auch einer" quälen ausgerechnet den sanft entrückten Märchendichter unablässig die kleinen Quisquilien und Wehwehchen. Man würde ihm gerne kalte Bäder verordnen wollen, wüßte man nicht, daß er sich auf seinen Reisen freiwillig Strapazen unterzog, die heute kein Olympionike auf sich nehmen würde - und könnte! Doch auch, ja gerade dieses Säuerliche und Querulatorische ist Ausdruck. Es ist Ausdruck einer grundsätzlichen Schieflage. Andersen gelingt zwar, wonach gerade heute wieder manch einer und eine, welche schreiben, trachten: Er wird eine bekannte Figur, ein quer durch die Stände und Schichten gefeierter Mann, eine internationale Erscheinung! Ein Popstar, der von Fürsten empfangen wird und der in der Postkutsche seine Verehrer mit Autogrammpostkarten beglückt!

Doch seine Aufzeichnungen im Tagebuch zeigen, wie herzerfrischend unglücklich einen Berühmten dieser Ruhm machen kann. Denn tatsächlich ist ja nichts recht und richtig. Die Verehrung der Großen, sie gilt ja dem Dichter, der biedermeierlich handzahm das genehme Tableau einer übel verschlafenen Gesellschaft verzieren kann und darf. Andersen ist der Tischschmuck hoher Gesellschaften, so wie ihn wünscht man sich den Künstler: ein Mann des Ausgleichs und der Affirmation, den Kindern zugetan und selbst im Grunde bloß ein großes Kind.

Und also mit dem bunten Tand von Ehrungen und Titeln zufrieden? Nein, durchaus nicht. Sterbend bietet Andersen seine letzten Kräfte auf, um ein Denkmal zu verhindern, das ihn als netten Märchenonkel im Kreise der lieben Kleinen zeigen sollte. Zu Recht hat er seine Literatur anders verstanden. Ein Leben lang hat er darunter gelitten, daß die Anerkennung, die ihm zuteil wurde und von der er lebte, eigentlich kein wahres Künstlerleben ausmachen darf. Während freilich andererseits - das weiß der knapp verhinderte Lumpenproletarier Andersen nur zu gut - das Hungern keine echte Alternative ist.

All dies ist nun längst bekannt. Werke und Psyche Andersens liegen heute genauestens seziert vor der Forschung. Doch aus den Tagebüchern hört man den Originalton jener existentiellen Unzufriedenheit. Und wer geneigt ist, das Nörgeln als den Ausdruck einer Verzweiflung an der Stellung von Kunst und Künstler in der Gesellschaft zu lesen, der wird in Andersens Suada etwas ausgesprochen Gegenwärtiges vernehmen.

",Ja, ich bin ein seltsames Wesen'". Hans Christian Andersens Tagebücher. Eine Auswahl. 2 Bände. Herausgegeben und übersetzt von Gisela Perlet. Wallstein Verlag, Göttingen 2000. Zusammen 800 S., geb., 148 Mark.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.12.2000

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.12.2000