seine Quellen ausgewertet und verarbeitet hat. Obgleich zu einer "Darstellung" - zumal im Kontext eines wegweisend starken Dramatikers und Selbstdarstellers - sicherlich mehr notwendig ist als ein geschriebenes Leben. Hier kann nach wie vor die 1988 von Werner Hecht herausgegebene Insel-Monographie in Bild- und Textdokumenten visuell ergänzen.

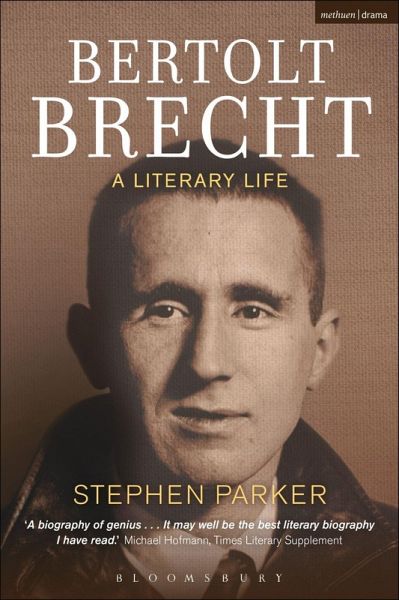

Das einzige Foto in Parkers Buch befindet sich auf dem Titel und zeigt einen jüngeren Brecht nachdenklich, aber kommunikativ und ohne Brille, Lederjacke oder Zigarre. Diese nahbarere Variante des Originalcovers war eine gute Entscheidung, denn das Bild zeigt ihn sympathisch unverrucht und un(selbst)stilisiert. Das entspricht auch Parkers Zugang zu Brechts Biographie - zumindest was einige wichtige, vieldiskutierte Stichworte wie Religion oder Kommunismus betrifft. So werden die entscheidenden roten Fäden, an denen entlang die Biographie Brechts Lebensweg bis 1956 nachvollzieht, bereits bei dessen Geburt 1898 geknüpft.

Um hier nur das gewichtigste und komplexeste Motiv zu nennen: die lebenslange Krankheit. Das Wissen um sie gewähre "eine bessere Einsicht in die erratische Kraft der blendenden, chamäleonartigen Persönlichkeit des jungen Brecht, in seine außerordentliche, intensive Kreativität ebenso wie in seine finsteren, selbstzerstörerischen Neigungen", schreibt Parker. Und findet einen Zusammenhang zwischen Brechts Sensibilität und Melancholie, seiner neurologisch bedingten Nervosität, der chronischen Herzinsuffizienz und dem Nierenleiden auf der einen Seite sowie seiner Faszination für die Passion Christi auf der anderen Seite, der Sympathie für die Maler Bosch und Brueghel ("ein makabrer Sinn für die nackte physische Realität des Todes"), der Widersprüchlichkeit seiner Launen und Provokation durch Gegenpositionen, ja: sogar der Überheblichkeiten und Ausschweifungen als "Macho-Mann". Seine Persönlichkeit zeichne aus, "dass er von seinen Beschwerden, Depressionen, Todesahnungen dazu angetrieben wurde, das Leben voll auszukosten und den Moment einzufangen".

Dazu passt, dass der Bühnenbildner Caspar Neher, seit früher Schulzeit mit Brecht befreundet, später das Bild des "Wasser-Feuer-Mannes" formte. Brecht selbst bezeichnete sich bekanntlich als "melancholerisch", und all dies schlug sich natürlich nicht nur in seinen Briefen und Tagebuchaufzeichnungen, sondern auch in Lyrik, Prosa und Dramatik nieder. Selbst den Brechtschen Verfremdungseffekt ordnet Parker dem lebenslänglichen Krankheitsbild unter und erklärt überraschend, aber plausibel Theatertheorie in Physiotherapie.

Obendrein sei der geniale Außenseiter, charismatische Bestimmer, besessene Arbeiter und obsessiv Unabhängige schon als Kind Stratege gewesen und als solcher ein hochentzündlicher Wirkstoff. Bezähmt wird der lebensbedrohliche Sturm der "Gefühlsverwirrung" nur durch "enorme lyrische Sensibilität": Literatur wirkt gleichermaßen als Ventil wie Heilung. Die poetischen Rhythmen "verwandelten tiefe Furcht und Instabilität in einen dynamisch rhythmischen Fluss, verwandelten Chaos in Ordnung und Schwäche in Stärke".

Wer sich vornimmt, diese Brecht-Biographie als Nachschlagewerk zu nutzen, wird wenig Erfolg haben. Zwar lässt sich in der ansprechenden Chronologie durchaus gezielt nach bestimmten Lebensphasen, Ereignissen, Schlagworten suchen. Doch ist das Angebot Parkers, Zeitgeschichte als Lebensgeschichte zu lesen, menschliche Schwäche als künstlerische Stärke zu erfahren und Weg wie Werk im Zusammenhang zu begreifen, viel zu reizvoll, um es abzulehnen. Ob es um Brechts Bibelfestigkeit geht, seinen inszenatorischen Kontrollzwang oder seine politischen Sympathien - stets lässt der Autor seinen Leser das solide Fundament, auf dem seine Interpretationen gebaut sind, nachvollziehen. Das macht Parkers Lust am Hinterfragen im Brechtschen Sinne so ansteckend.

TERESA GRENZMANN

Stephen Parker: "Bertolt Brecht". Eine Biographie.

Aus dem Englischen von Ulrich Fries und Irmgard Müller. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018.

1030 S., geb., 58,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.01.2019

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.01.2019