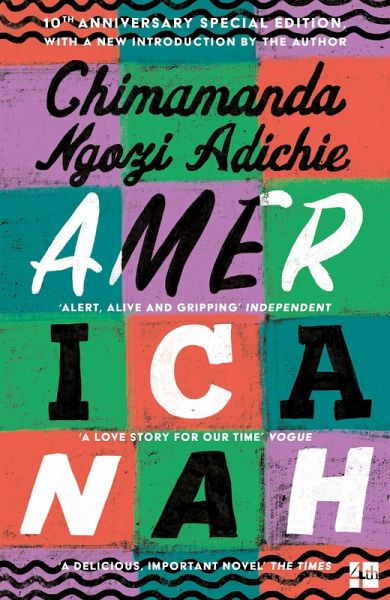

Americanah (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

6,99 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

SHORTLISTED FOR THE BAILEY'S WOMEN'S PRIZE FOR FICTION 2014.A NEW YORK TIMES BESTSELLERFrom the award-winning author of Half of a Yellow Sun, a powerful new novel-a story of love and race centred around a young man and woman from Nigeria who face difficult choices and challenges in the countries they come to call home.As teenagers in a Lagos secondary school, Ifemelu and Obinze fall in love. Their Nigeria is under military dictatorship, and people are fleeing the country if they can. Ifemelu-beautiful, self-assured-departs for America to study. She suffers defeats and triumphs, finds and loses...

SHORTLISTED FOR THE BAILEY'S WOMEN'S PRIZE FOR FICTION 2014.

A NEW YORK TIMES BESTSELLER

From the award-winning author of Half of a Yellow Sun, a powerful new novel-a story of love and race centred around a young man and woman from Nigeria who face difficult choices and challenges in the countries they come to call home.

As teenagers in a Lagos secondary school, Ifemelu and Obinze fall in love. Their Nigeria is under military dictatorship, and people are fleeing the country if they can. Ifemelu-beautiful, self-assured-departs for America to study. She suffers defeats and triumphs, finds and loses relationships and friendships, all the while feeling the weight of something she never thought of back home: race. Obinze-the quiet, thoughtful son of a professor-had hoped to join her, but post-9/11 America will not let him in, and he plunges into a dangerous, undocumented life in London.

Thirteen years later, Obinze is a wealthy man in a newly democratic Nigeria, while Ifemelu has achieved success as a writer of an eye-opening blog about race in America. But when Ifemelu returns to Nigeria, and she and Obinze reignite their shared passion-for their homeland and for each other-they will face the toughest decisions of their lives.

Fearless, gripping, spanning three continents and numerous lives, Americanah is a richly told story of love and expectation set in today's globalized world.

A NEW YORK TIMES BESTSELLER

From the award-winning author of Half of a Yellow Sun, a powerful new novel-a story of love and race centred around a young man and woman from Nigeria who face difficult choices and challenges in the countries they come to call home.

As teenagers in a Lagos secondary school, Ifemelu and Obinze fall in love. Their Nigeria is under military dictatorship, and people are fleeing the country if they can. Ifemelu-beautiful, self-assured-departs for America to study. She suffers defeats and triumphs, finds and loses relationships and friendships, all the while feeling the weight of something she never thought of back home: race. Obinze-the quiet, thoughtful son of a professor-had hoped to join her, but post-9/11 America will not let him in, and he plunges into a dangerous, undocumented life in London.

Thirteen years later, Obinze is a wealthy man in a newly democratic Nigeria, while Ifemelu has achieved success as a writer of an eye-opening blog about race in America. But when Ifemelu returns to Nigeria, and she and Obinze reignite their shared passion-for their homeland and for each other-they will face the toughest decisions of their lives.

Fearless, gripping, spanning three continents and numerous lives, Americanah is a richly told story of love and expectation set in today's globalized world.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.