Benno Romik, der von seinem Arzt erfährt, dass ihm aufgrund eines tödlichen "Defekts" nur noch wenige Wochen Lebenszeit bleiben. In dieser Situation trifft Benno auf eine junge Anarchistin mit dem Decknamen Hollie Magenta, die nach einem Sprengstoffanschlag der sogenannten Zertrümmerfrauen verletzt auf der Straße zurückbleibt und von dem todkranken Siebzigjährigen kurzerhand versteckt wird.

Die Begegnung zwischen Hollie und Benno wird zum Ausgangspunkt eines Plots, der mit wechselnden Variablen schon unzählige Male erzählt wurde: Zwei Personen, die kaum gegensätzlicher sein könnten und sich beide in einer existenziellen Notlage befinden, werden vom Zufall zusammengeführt, freunden sich an und gewinnen durch den jeweils anderen eine ungeahnte Sicht auf die Welt und das eigene Leben. Es geht, kurz gesagt, um den Versuch, den Konflikt zwischen der Letzten Generation und der Generation der Babyboomer literarisch zu bearbeiten. Der fiktive Brückenkommissar, der sein Leben lang reale Brücken gebaut hat, muss lernen, emotionale Brücken zu bauen, um am Ende seines Lebens erst so richtig mit dem Leben anzufangen.

Diese etwas pathetische Conclusio muss man in die Geschichte nicht erst hineinlesen, sie wird von den Figuren selbst formuliert. So etwa, wenn Benno schon früh Hollie als die für ihn "einzig noch mögliche Brücke" bezeichnet; wenn seine Kollegin und heimliche Liebe Cherin ihm beim Abschied verspricht "Wir werden eine Brücke bauen", oder wenn Hollie Benno gegen Ende des Romans mitteilt: "Du baust deine Brücken, mein bro, und deine längste und schönste, die hast du bis zu mir gebaut."

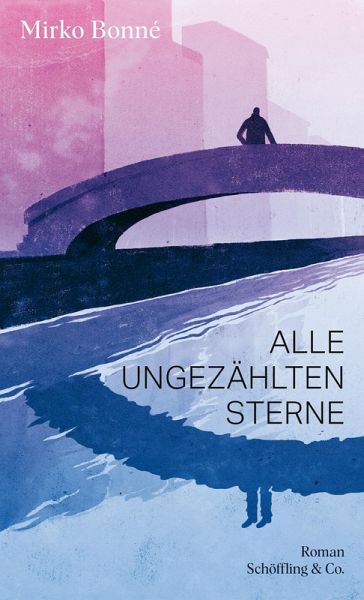

Nicht erst durch diese penetrante und kitschige Häufung von Brückenvergleichen bekommt man den Eindruck, dass die Metapher im Roman überstrapaziert wird. Auch der Verlag war offenbar so begeistert von der Doppelung des realen und metaphorischen Brückenbauens, dass er sie paratextuell voll ausgeschöpft hat. Auf dem Cover ist eine sich im Wasser spiegelnde Brücke in lila- und rosafarbenen Pastelltönen abgebildet, und im Klappentext wird Bonné dafür gelobt, dass er mit seiner "poetischen" Sprache "Brücken über das heikle Terrain zwischen den Generationen" sprenge und aufbaue. Der Autor, so wird insinuiert, reißt ebenso wie sein Protagonist marode Brücken ab, um stabilere zu errichten und einen echten Dialog zu ermöglichen.

Man kann bezweifeln, dass dieser poetische Brückenbau gelingt. Zwar hat die Geschichte eine ganze Reihe komischer und bewegender Momente. Dazu zählen die anfänglichen, von Fremdheit und gegenseitigem Missverstehen geprägten Szenen zwischen Hollie und Benno sowie die Momente ihrer Annäherung, die Interaktion zwischen Cherin und Benno, die sich ihre gegenseitige Zuneigung bis zuletzt nicht ganz eingestehen, vor allem aber die in Rückblicken erzählte Geschichte von Bennos Ehe- und Familienleben: der Tod seiner Frau und der Kontaktabbruch der Tochter Vivien, die den Vater für die Depressionen der Mutter verantwortlich macht. Es wird nachvollziehbar, dass Benno sein Leben in dem Moment seiner Diagnose für gescheitert hält. Und auch, dass die Begegnung mit Hollie seine fatalistische Haltung in den Willen umschlagen lässt, es noch einmal neu und anders zu versuchen. Keine Frage: Bonné ist in der Lage, seinen Lesern gerade auch verschrobene Charaktere nahezubringen.

Doch gerade da, wo es um die Charakterisierung der jungen Protagonistin geht, knirscht es sehr. Der angestrengte, mit Anglizismen und gewollt humorvollen Sprachspielen versetzte Jugendslang, der Hollie und gleichaltrigen Figuren in den Mund gelegt wird, wirkt nicht wie eine authentische Transkription, sondern wie eine Parodie: "Echt ein heavy rain, old bro, oder?" Teilweise klingt die Figur, die eigentlich eine eigene Form der Lebensklugheit verkörpern soll, grenzdebil: "Du stirbst nicht, never, so lange du die love hast", oder: "tomorrow morning dann heißt es heul, heul, heul, good-bye, weil Good-bye-Sagen ja zu den deep, deep experiences gehört, richtig?" Das sind keine sprachlichen Brücken, sondern eher Phantasmen von der Denk- und Redeweise junger Leute, die in stark überzeichneter Form zu Papier gebracht wurden. Es bleibt deshalb letztlich unklar, was eigentlich die Faszination dieser Hollie Magenta ausmacht. Während Bennos innerer Konflikt plausibel erzählt wird, bleibt sie eine Karikatur der jungen Rebellin.

Doch auch inhaltlich wirkt die harmonische Zusammenführung der Generationen teilweise zu gezwungen - etwa wenn Benno plötzlich die schuldbewusste Einsicht hat, durch den Bau einer echten Brücke ein Landschaftsschutzgebiet zerstört zu haben. Der fiktionale Brückenbau wäre womöglich besser geglückt, wenn die Konflikte zwischen den Generationen nicht einfach in Wohlgefallen aufgelöst worden, sondern die Spannungen auch im Prozess der Annäherung weiterhin sichtbar geblieben wären. ERIKA THOMALLA

Mirko Bonné: "Alle ungezählten Sterne".

Roman.

Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2023. 336 S., geb., 25,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.09.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.09.2023