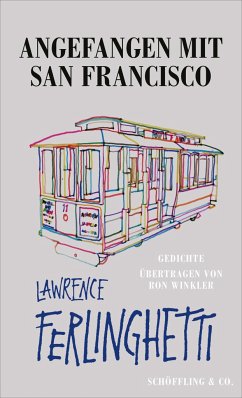

und Kabarettisten wie für die Experimente der Labordichter und die einsamen Monologe der Stillen im Lande. Celan und Villon, Walt Whitman und Baudelaire, Bob Dylan, Petrarca und Friedrich Hölderlin gehören dazu. Und nun eben auch Georg Kreisler, ob er das will oder nicht.

Apropos Hölderlin: Man hat Georg Kreisler für sein Gesamtwerk jüngst mit dem Hölderlin-Preis der Stadt Homburg ausgezeichnet. Ob Hölderlin sich im Grabe umdrehen würde, wenn er Kreislers Gedichte lesen würde, sei einmal dahingestellt. Vermutlich schon. Aber allein diese mutmaßliche Wunderwirkung seiner Gedichte würde es rechtfertigen, Georg Kreisler den Hölderlin-Preis zu verleihen. Schließlich haben diesen Preis schon ganz andere Autoren erhalten, deren Texte Hölderlin kaum zu so erstaunlichen Rotationsbewegungen im Grabe veranlasst haben dürften, beispielsweise Martin Walser, Rüdiger Safranski und Marcel Reich-Ranicki. Deren Gedichte erwarten wir übrigens mit Ungeduld.

Georg Kreislers Gedichte dagegen liegen vor. Fünfzig Stück, verpackt zwischen einem Vorwort, einem Zwischenwort und einem Nachwort des Verfassers. Er will die Gedichte nicht unkommentiert in die Welt entlassen. Er muss unbedingt über seine Abneigungen sprechen, zum Beispiel gegen Karl Kraus, der angeblich weder gut reimen noch richtig formulieren konnte; und (gänzlich larmoyanzfrei) über seinen eigenen Lebensweg als exilierter und zurückgekehrter, aber immer fremd gebliebener und verkannter Wiener Jude; über seinen entschiedenen Pazifismus; und nicht zuletzt über seine eigenen Vorstellungen von dem, was Gedichte eigentlich sind oder sein sollten.

In seinem Fall handelt es sich, sagt er, um "Unbeabsichtigte Gedichte". Das sind Gedichte, die ihm angeblich auf unerklärliche Weise zufallen, "sie werden einem eingeflüstert", von wem auch immer. Und Kreisler zählt verblüffenderweise auch die hurrapatriotischen Haudruff-Gedichte aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg von Franz Theodor Csokor, Ludwig Ganghofer und Alfred Kerr dazu, die er zornig zitiert. Diese Beispiele zeigen aber gerade, dass Dichter durchaus nicht selten falschen Einflüsterungen folgen und dass sie sich die Frage "Was fällt ihnen eigentlich ein!" durchaus gefallen lassen müssen. Die Inspiration - aber wem sage ich das - ist eine unzuverlässige und sehr fragwürdige Muse. Was hilft sie, ja wohin führt sie, wenn ihrem unvermuteten Anhauchkuss nicht die Vernunft, die handwerkliche Arbeit und die verantwortungsvolle Kontrollinstanz eines humanen Denkens folgen!

Doch davon spricht Kreisler nicht. Das praktiziert er auf seine Weise. Seine Vernunft ist der bare Unsinn, sein Handwerk der kecke Reim ("ich kann's") und sein geheimer humaner Zensor der übermütige Witz, dessen Ausdehnungsgebiet von der albernen Blödelei bis zur frechen Absurdität und zum resignierenden Aperçu reicht. Er schaut sich in der Welt und unter ihren Bewohnern um und schreibt dann seine persönlich-weltanschaulichen Gedichte über das Sterben und über das Verzeihen, über die Erkenntnisunlust der Menschen, über die Heimat ("Meine Welt ist vogelfrei") und die Globalisierung. Glauben muss man ihm bei weitem nicht alles: "Ein für alle Mal: Ich bin kein Kabarettist!" - Denkste! "Hüte dich vor Kompromissen!" - doch nicht wirklich! Übertreibungen gehören zum Metier des amüsierenden Animators, und man muss jederzeit damit rechnen, dass seine leichtfüßigen Banalitäten umschlagen in bitterernste Wahrheiten:

Nehmt ihn nicht ernst! Er ist doch gut,

und er bemüht sich redlich.

Er ist ein Wiener und ein Jud,

zusammen ist das tödlich

Georg Kreisler: "Zufällig in San Francisco". Unbeabsichtigte Gedichte". Verbrecher Verlag, Berlin 2010. 120 S., geb., 19,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.06.2010

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.06.2010