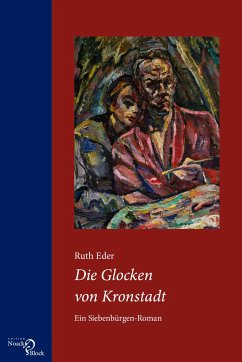

geborenen Ursula Ackrill über die Situation der Kleinstadt Zeiden im Januar 1941 wird bei den Landsmannschaften vermutlich keine einstimmige Begeisterung auslösen. Der Roman beginnt mit einem "Nachher". Die 1888 geborene Kronstädter Großbürgerstochter Leontine Philippi, die seit 1918 in Zeiden im Haus des im Ausland lebenden Piloten und Erfinders Albert Ziegler lebt, befindet sich mit einigen jungen Männern in einem Güterwaggon auf der Fahrt nach Wien, wo sie für eine SS-Division ausgebildet werden sollen. Ihnen erzählt sie eine Geschichte beinahe wie von Johann Peter Hebel, deren Sinn sich den Burschen aber nicht erschließt.

Die Zeidener Bürger dagegen wollen die politischen Vorhaltungen der Historikerin nicht annehmen, und manch einer versteht nicht, warum Poeten "immer meckern müssen, immer etwas an der Welt auszusetzen haben". Unablässig kritisiert sie in der Gemeindeversammlung den jahrhundertelang selbstgefällig oder zwangsweise kultivierten Sonderstatus der Siebenbürger Sachsen. Deren Loyalität wäre ihrer Ansicht nach besser bei den Rumänen als bei den Deutschen aufgehoben gewesen.

Der "sächsische Konsens" fürchtet jedoch um die Erträge "unserer gründlichen deutschen Arbeit" und setzt auf das Reich. Für Leontine aber ist Siebenbürgen 1941 nunmehr lediglich "ein Pfand in Hitlers Hand". Sie verdächtigt die anderen, den Antisemitismus nur zu verwerfen, weil er ihnen im Zuge der "Rumänisierung", in der man sich bereits über jüdische Betriebe hermacht, als Minderheit schaden könnte. "Was wäre aber, wenn Judenhetze uns Nutzen bringen könnte?" Die Kultur der Sachsen in Rumänien erscheint in dem Roman jedoch durchaus nicht nur als hinterwäldlerisch und politisch fragwürdig. In den historischen Exkursen kommt alles zur Sprache, "worauf wir stolz sein können". Wie die Sachsen seit dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts den Anschluss an die Moderne fanden, zeigt die Erzählung detailliert in geradezu schwelgerischer Ausbreitung der traditionellen wie der modernen Dingwelt. "Was gibt es Besseres, als wenn der Zeidner sich im Spätherbst in seiner Wirtschaft umsieht und aus dem Keller duften die Äpfel auf ihren Pritschen, die Goldparmänen und die Jonathan, die Möhren dösen in ihren Sandbetten, die Krautköpfe prickeln in ihrer Lake, die Speckseiten verdicken sich auf den Schweinen." Auch die körperlichen Vorzüge der sächsischen Mädchen werden gewürdigt.

Genauso stolz wie auf ihre selbstgebackenen Grammelpogatschen, Wespennester oder Harlekinkuchen ist Leontine auf die Ansiedlung von Industriebetrieben, die Spenglerwerkstätten, die Werkzeugfabrik, die Produktion feinsten Parketts, die I.G. Farben oder die Weberei, die so feines Tuch herstellt, dass die Engländer ihren berühmten Tweed da in Auftrag geben. Leontine interessiert sich für Buntglas, Möbelstoffe, Vorhänge und Teppichmuster, aber auch für Trachten, ihre Töpferkunst, Wandschränke und Truhen. Ihre Liebe gilt der modernen Literatur, ihr Interesse der Herausforderung der Kunst durch die Maschinen, ihre unstillbare Sehnsucht aber dem abwesenden Aviatiker Albert.

Die Handlung des Romans besteht in der zunehmenden Isolierung der zunächst von den Zeidnern als komische Heilige und Intellektuelle respektierten Leontine. Überall in ihrer Bekanntschaft erscheinen die Symptome der faschistischen Ideologie. Ihre Freundin Maria, eine hübsche Rumänin, versteht sich auf den Handel mit schönen Dingen, die die Juden gegen Fluchtgeld zurückgelassen haben. Ihr wird die Aufgabe zufallen, Leontines Zeidner Aufzeichnungen zu bewahren, wenn sie nicht mehr bleiben kann. Der Jugendfreund, der Arzt Franz Herfurth, untersucht die vom Reich angeforderten SS-Rekruten, auch der Arzt Fritz Klein, Vorstand im Männerchor, ist schon auf dem Weg zu einer nationalsozialistischen Karriere. Die Apothekerin Edith Reimer, Tochter eines Rechtsradikalen in der Deutschen Volkspartei Rumäniens, macht sich Gedanken, wie sie ihren Beischläfer Joseph, den angeblichen Dorftrottel, vor der Euthanasie bewahren könnte.

Vollends schlängelt sich der viel jüngere "Filou" Andreas Schmidt "wie eine neue Autobahn von Siebenbürgen nach Deutschland". Sachsen und Schwaben sieht er schon in Schlüsselpositionen in Ungarn und Rumänien. "Deutschlands Volkstumskampf" wird ihnen bescheren, was sie aufgrund ihrer Tüchtigkeit verdienen. "Wir sind dann wieder wer", kommentiert Leontine trocken, "sofern noch welche von uns übrig bleiben, wenn Deutschland siegt."

Die Sprache des Romans ist gemischt. Die Beschreibungen der Zeidner Lebenswelt sind in kerniges, manchmal überanstrengt bildhaftes Deutsch gefasst, das auch in der Drastik des Leiblichen häufig an Martin Luther erinnert. Die Reflexionen aber sind die einer modernen Intellektuellen mit mannigfaltigen Anspielungen auf Literatur und Kunst. Gelegentliche Ausrutscher in heutigen Jargon kommen vor. Zu viele Passagen aber, auch in den Dialogen, haben den Charakter von historischen Vorträgen. Es wiederholt sich vieles, was dadurch gerechtfertigt scheint, dass die Zeidner ja nicht hören wollen, dass man das Richtige nicht oft genug sagen kann. Das macht aber die Lektüre mühsam, zumal das Springen zwischen verschiedenen Orten - Zeiden, Kronstadt, Bukarest, Wien, München - und Zeiten die Handlung ohnehin fragmentiert. Auch die vielen eingeführten Personen, die blass bleiben, verwirren den Leser.

Wirklich charakteristisch erscheint nur Leontine, und zweifellos stellt sie eine Idealfigur der Widerständigkeit und zugleich des guten Lebens dar. Eine "alte Jungfer" zwar, aber mit allem Verständnis für Leidenschaften, eine Intellektuelle und Schriftstellerin, begabt mit Stil und Geschmack, unbürgerlich und nonkonformistisch, aber mit grundständigen Fähigkeiten der Hauswirtschaft, hat sie auch der jungen Generation etwas mitzuteilen, aber nur so lange historische Veränderungen nicht übermächtig werden.

Falls Ursula Ackrill bei der Konzeption dieser Figur an Christa Wolf gedacht haben sollte, über die sie promoviert hat, ist eine entscheidende Differenz unübersehbar. Jedes Paktieren mit der Macht, lehnt die Heldin des Romans ab: Wer erpresst, wie die Geheimdienste aller Couleur, dem kann man nicht vertrauen. Der Roman ist gehaltvoll, erzählerisch aber hat die Autorin ihr großes Wissen nicht überzeugend bewältigt. Leontines Geschichte interessiert und bewegt den Leser, zu viel historisches Referat und zu viele konstruiert wirkende Dialoge stören die Beteiligung. Gerade junge Leser wird Leontines Lehre schwerlich erreichen.

Ursula Ackrill: "Zeiden, im Januar". Roman.

Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2015. 254 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.03.2015

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.03.2015