Mitinhaber eines Kunstauktionshauses ein großes Vermögen erworben hatte.

Zuvor lebte die Familie mit Hausangestellten in großbürgerlichen Wohnungen, unter anderem am Magdeburger Platz im Zentrum Berlins und in der Carmerstraße in Charlottenburg (das Haus existiert noch). Benjamin hat darüber in zwei Schriften, der "Berliner Chronik" und der "Berliner Kindheit um Neunzehnhundert", berichtet. Über das Leben in der Delbrückstraße hat er dagegen geschwiegen, obwohl er hier bis 1930, seinem 38. Lebensjahr, mit Unterbrechungen gewohnt hat: zunächst während seines Studiums in Berlin von 1913 bis 1914, dann nach seiner Promotion an der Universität Bern seit 1920 zusammen mit seiner Frau Dora Kellner, die er 1917 geheiratet hatte, sowie dem gemeinsamen Sohn Stefan, der 1918 geboren wurde.

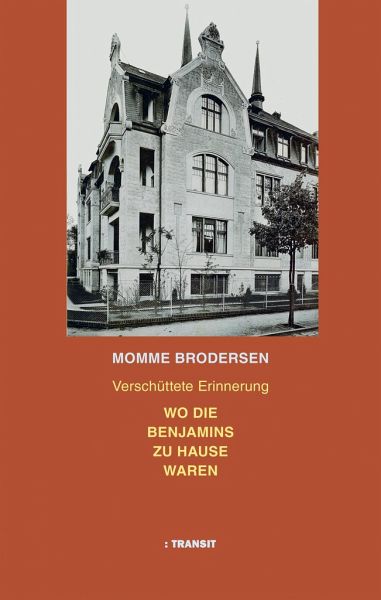

Momme Brodersen, der zwei Biographien über Benjamin veröffentlicht hat, legt nun ein Buch über das Leben der Familie in der Delbrückstraße vor. Durch die Nutzung von Archivmaterialien, Zeitungsbeiträgen und stadthistorischer Literatur kann der Verfasser viel Neues über die Geschichte des Hauses und seiner Umgebung mitteilen. Dazu gehört auch der Bauherr, der im späten neunzehnten Jahrhundert erfolgreiche Berliner Bildhauer Harro Magnussen, der das Haus um 1899 errichten ließ und hier drei Jahre später den deutschen Kaiser Wilhelm II. empfing.

In der Benjamin-Literatur unbekannt war, dass das Haus nach dem Tod der Mutter 1930 an die drei Kinder des Ehepaares, die drei Geschwister Walter, Georg und Dora, als Erbengemeinschaft ging (der Vater war 1926 gestorben). Unbekannt war außerdem, dass das Anwesen 1932 von Benjamins Ehefrau Dora, von der er zwei Jahre zuvor geschieden worden war, übernommen wurde, da die Geschwister die Immobilie aus finanziellen Gründen nicht halten konnten. Und unbekannt war ebenfalls, dass Dora Kellner das Haus 1936 weit unter Wert an einen Holzhändler aus Danzig verkaufen musste, nachdem sie im April 1934 nach San Remo gezogen war, wo sie eine Pension betrieb, in der auch ihr Exmann seit November für mehrere Monate lebte.

Im November 1943 wurde das Haus in der Delbrückstraße bei einem Bombenangriff der Britischen Luftwaffe weitgehend zerstört. 1951 versuchte Dora Benjamin - auch das bisher unbekannt - das Grundstück durch eine Klage zurückzubekommen. Das Restitutionsverfahren endete 1957 mit einem Vergleich, sodass die Erben des Holzhändlers die Immobilie behalten konnten.

Walter Benjamin selbst war schon 1930 in die Prinzregentenstraße nach Schöneberg gezogen, von wo er im Februar 1933 über Ibiza nach Paris emigrierte. Ob er in der Zwischenzeit noch einmal in das Haus in der Delbrückstraße zurückgekehrt ist, lässt sich nicht sagen. Doch verdankt er dem Haus zweifellos seine Existenz als Autor und Privatgelehrter, da seine Publikationen nur wenig einbrachten. Hier konnte er nicht nur kostenlos mit seiner eigenen Familie leben, sondern wurde von seinem Vater über mehrere Jahre hinweg auch finanziell unterstützt.

Vermutlich zahlte der Vater auch ein Zimmer in einem großbürgerlichen Haus in der Meierottostraße 6 in Wilmersdorf, in das sich Benjamin von November 1923 bis Februar 1924 zeitweise zurückgezogen hat. Hier begann er mit den Vorarbeiten zu seiner geplanten Habilitationsschrift "Ursprung des deutschen Trauerspiels", die er anschließend bei einem mehrmonatigen Aufenthalt auf Capri fortsetzte. Und hier schrieb er den Traktat "Reise durch die deutsche Inflation", den frühesten Text der Kurzprosa-Sammlung "Einbahnstraße", die zusammen mit dem Trauerspiel-Buch 1928 bei Rowohlt erschienen ist.

Brodersen ist auf das Refugium ebenso wenig eingegangen wie auf Benjamins Schriften, obwohl die Wohnungen und ihr Umfeld zum Verständnis der Texte beitragen. Nicht nur die beiden autobiographischen Berlin-Darstellungen sind davon inspiriert, sondern auch einige Prosastücke der "Einbahnstraße" wie "Hochherrschaftlich möblierte Zehnzimmerwohnung". Dasselbe gilt für das unabgeschlossene "Passagen-Werk", das Benjamin Ende der Zwanzigerjahre in Berlin begonnen hat. Zwar geht es hier um die Entstehung der Moderne im neunzehnten Jahrhundert in Paris, doch ist die Berliner Zeit in vielen Fragmenten präsent.

Nur in einem Fall hat Brodersen eine Verbindung zwischen dem Haus in Grunewald und Texten Benjamins herstellt, als er auf die bedeutende Autographen-Sammlung des Vaters eingegangen ist, die 1931 mit gedrucktem Katalog versteigert wurde. In der Tat lassen sich zeitliche und personelle Verbindungen zu Benjamins kommentierter Brief-Anthologie "Deutsche Menschen" herstellen, die 1936 in Luzern erschienen ist. Zwar hat er hier keinen der vom Vater erworbenen Briefe deutscher Schriftsteller und Philosophen aufgenommen, aber die Konzeption der Autographen-Sammlung als Epochenporträt der Goethezeit in briefgeschichtlicher Hinsicht weitergeführt.

Darüber hinaus hatte auch Walter Benjamin eine Leidenschaft für das Sammeln. Dazu gehören vor allem populäre Objekte der jüngeren Vergangenheit wie Briefmarken, Ansichtskarten, Spielwaren, Bilderbögen und Kinderbücher, über die er mehrfach geschrieben hat. Es handelt sich um eine Gegenwelt zum Elternhaus. Benjamin hat dafür die Idee des Historikers als "Lumpensammler" entwickelt und diese zwischen 1935 und 1940 im "Passagen-Werk" auf eine breite kulturhistorische Grundlage gestellt. DETLEV SCHÖTTKER

Momme Brodersen: "Verschüttete Erinnerung". Wo die Benjamins zu Hause waren.

Transit Buchverlag, Berlin 2023. 180 S., Abb., geb., 24,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.12.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.12.2023