Nachkriegszeit die Protagonisten sind, macht dieses Verhältnis in der Rezeption so sensibel, sondern zudem, dass sich in ihrer gescheiterte Beziehung das größte Verbrechen des zwanzigsten Jahrhunderts als unheilvoller Akteur mit eingeschrieben hat.

Paul Celan, der Jude aus Czernowitz, dessen Eltern in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten ermordet wurden, der selbst ein rumänisches Arbeitslager überlebt hat und gerade als displaced person in Wien angelangt ist, trifft auf die fünfeinhalb Jahre jüngere Klagenfurterin Ingeborg Bachmann, die Tochter eines früh in die NSDAP eingetretenen Schuldirektors, die zum Philosophiestudium in die österreichische Hauptstadt gekommen ist und erste Fühler im Literaturbetrieb ausstreckt - zielstrebig, wie etwa ihre Liaison mit dem wesentlich älteren Schriftsteller und Kritiker Hans Weigel zeigt. Die Traumatisierung des einen konnte natürlich gerade diejenige nicht heilen, die zumindest symbolisch zur Seite der Täter gehörte.

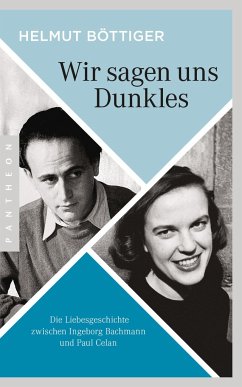

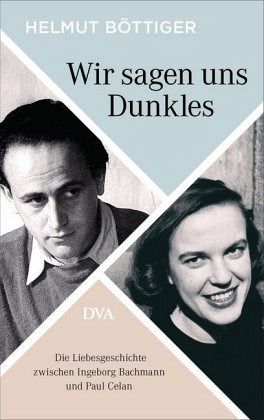

Lange Jahre wusste man nichts von der Verbindung von Bachmann und Celan. Erst deren 2008 publizierter Briefwechsel "Herzzeit" eröffnete Einblicke in die über Jahre bestehende, aufgeladene und äußerst wechselhafte Beziehung. Wenn nun der Literaturkritiker Helmut Böttiger, der zuletzt eine luzide, materialreiche Studie über die Gruppe 47 publiziert hat, in seinem Buch "Wir sagen uns Dunkles" diese Liebesgeschichte zu erzählen verspricht, dann ist dieses Unternehmen in mehrfacher Hinsicht nicht unheikel. Zum einen deshalb, weil die Gefahr groß ist, den vielfach evozierten Mythen, die sich um die beiden Dichter ranken, zu erliegen. Zum anderen stellt sich die Frage, ob und wie detailliert das Privatleben von Schriftstellern überhaupt Gegenstand öffentlicher Wahrnehmung und Diskussion sein sollte - im allgegenwärtigen Authentizitätsfuror freilich dürfte hierüber von vornherein weitgehender Konsens bestehen.

Nun macht Böttiger erfreulicherweise aber etwas anderes. Er verleiht dem Verhältnis von Bachmann und Celan, das 1948 mit sechs gemeinsamen Wochen in Wien beginnt, Transparenz, ohne die Beteiligten zu entblößen und ohne auch nur in die Nähe eines raunenden oder bedeutungsschwangeren Tons zu geraten. Er bettet die Beziehung in ihren historischen Kontext ein, entfaltet, quellengesättigt und atmosphärisch, das kulturelle Panorama der Nachkriegszeit und legt dabei die Dynamiken eines seine Kräfteverhältnisse neu auslotenden Literaturbetriebs frei, innerhalb dessen sich die beiden jungen Dichter zu etablieren versuchten, was zwangsläufig auch in ihr Verhältnis hineinspielen musste.

Erhellend ist vor allem die dichte, bis in die Kompositionsstrukturen vordringende und horizontaufreißende Lektüre von Gedichten Bachmanns und Celans, vermittels derer Böttiger Korrespondenzen zwischen einzelnen Gedichten, die Aufnahme und Fortschreibung von Motiven freilegt. Beginnend mit Celans bereits am 23. Mai 1948, nur eine Woche nach dem ersten Zusammentreffen, verfassten Gedicht "In Ägypten", über das für Böttiger wesentliche Gedicht "Corona", in dem sich die später von Bachmann aufgenommene Zeile "wir sagen uns Dunkles" findet, wird sich dieses innerliterarische Liebesgespräch bis in Bachmanns 1971 erschienenen Roman "Malina" fortsetzen. Die Liebesgeschichte, die im Alltag keinen Bestand haben sollte, wird von Böttiger immer wieder dorthin überführt, wo sie ihren Platz hatte: in die Literatur.

Einer der neuralgischen Punkte in der Beziehung von Bachmann und Celan und damit ein zentrales Kapitel in Böttigers Buch ist die Tagung der Gruppe 47 im Mai 1952 in Niendorf, auf der sich sämtliche Ebenen auf dramatische Weise miteinander verschlingen. Böttiger schildert hier zunächst die Hintergründe des erst nachträglich, 1976, durch Walter Jens aufgebrachten Antisemitismus-Vorwurfs gegen das Schriftsteller-Treffen, der in dieser pauschalen Form nicht zu halten ist. Unglückseligerweise, so legt Böttiger dar, war es ausgerechnet der gewiss nicht als Nazi-Sympathisant geltende Hans Werner Richter, der abseits der offiziellen Diskussion mit Blick auf Celans Vortrag den kaum verzeihlichen Goebbels-Vergleich zog.

Aufschlussreich sind in diesen Zusammenhang die widersprüchlichen Beschreibungen der Reaktion Bachmanns. Richter erinnert sich in seinem Tagebuch, Bachmann habe ihn weinend angefleht, sich bei Celan zu entschuldigen. Celan dagegen fühlte sich von Bachmann ignoriert und also verraten. Hier kann man ein frühes Indiz erkennen für Celans zunehmende Überzeugung, schutzlos antisemitischem Ressentiment ausgesetzt zu sein. Eine Entwicklung, die mit seiner in den frühen sechziger Jahren offen ausbrechenden psychischen Erkrankung in fataler Weise korrespondierte.

Dass er in Niendorf unter anderem das Bachmann gewidmete Gedicht "In Ägypten" vortrug, musste diese zutiefst erschüttern. Dass sie wiederum das ebenfalls auf ihn Bezug nehmende "Dunkles zu sagen" lesen wollte und ihr dabei die Stimme versagte - wer wollte das angesichts des emotionalen Hintergrunds nicht verstehen? Allein: Von den Anwesenden ahnte niemand, welch innere Stürme da tobten.

Dank der Eindrücklichkeit von Böttigers Studie gibt es immer wieder Momente, in denen man der Hoffnung nach einem glücklichen Ausgang erliegt - etwa während der Schilderung eines für beide überraschenden Zusammentreffens in Wuppertal 1957. Danach wird es Celan sein, der geradezu euphorisch für eine Zukunft mit Bachmann wirbt.

Helmut Böttiger: "Wir sagen uns Dunkles". Die Liebesgeschichte zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan.

Deutsche Verlagsanstalt, München 2017. 272 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

buecher-magazin.deDass Paul Celan und Ingeborg Bachmann ein Liebespaar waren, blieb lange ihr Geheimnis. Als vor rund zehn Jahren ein Briefwechsel der Lyriker erschien, wurde deutlich: Sie waren einander auf dämonische Art verfallen, konnten ihre Liebe jedoch nie wirklich leben. Paul Celan heiratete Gisèle Lestrange. Ingeborg Bachmann lebte mit Max Frisch zusammen. Der Literaturkritiker und Celan-Experte Helmut Böttiger hat ihre Briefwechsel studiert; und bereits 2012 ein Buch über die Gruppe 47 herausgebracht. Jene Schriftstellergruppe, bei der Celan und Bachmann nach fünfjähriger Beziehungspause aufeinandertrafen. Bachmann wollte dort ihr Gedicht "Dunkles sagen" vortragen, doch ihre Stimme brach. Es war die direkte Antwort auf Celans Gedicht "Corona", das er ihr Jahre zuvor gewidmet hatte. Helmut Böttiger präsentiert solche Szenen präzise anhand von Fakten und respektvollen Interpretationen. Von Celan weiß man zu wenig, von Bachmann zu viel, gibt er zu verstehen. Die realen Personen hinter diesen Zuschreibungen zu erkennen, sei eine schwere Aufgabe, sagt er im Interview. Es gelingt ihm: Durch seine mit Bedacht gewählten Deutungen ersinnt er eine wundersame Rekonstruktion dieser verhängnisvollen Beziehung.

buecher-magazin.deDass Paul Celan und Ingeborg Bachmann ein Liebespaar waren, blieb lange ihr Geheimnis. Als vor rund zehn Jahren ein Briefwechsel der Lyriker erschien, wurde deutlich: Sie waren einander auf dämonische Art verfallen, konnten ihre Liebe jedoch nie wirklich leben. Paul Celan heiratete Gisèle Lestrange. Ingeborg Bachmann lebte mit Max Frisch zusammen. Der Literaturkritiker und Celan-Experte Helmut Böttiger hat ihre Briefwechsel studiert; und bereits 2012 ein Buch über die Gruppe 47 herausgebracht. Jene Schriftstellergruppe, bei der Celan und Bachmann nach fünfjähriger Beziehungspause aufeinandertrafen. Bachmann wollte dort ihr Gedicht "Dunkles sagen" vortragen, doch ihre Stimme brach. Es war die direkte Antwort auf Celans Gedicht "Corona", das er ihr Jahre zuvor gewidmet hatte. Helmut Böttiger präsentiert solche Szenen präzise anhand von Fakten und respektvollen Interpretationen. Von Celan weiß man zu wenig, von Bachmann zu viel, gibt er zu verstehen. Die realen Personen hinter diesen Zuschreibungen zu erkennen, sei eine schwere Aufgabe, sagt er im Interview. Es gelingt ihm: Durch seine mit Bedacht gewählten Deutungen ersinnt er eine wundersame Rekonstruktion dieser verhängnisvollen Beziehung. Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2017

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2017