der Bundesrepublik sieht. Zwar habe auch Konrad Adenauer bis 1963 insbesondere durch seine Teegespräche mit Journalisten eine gezielte Medien- und Informationspolitik betrieben, die Medien seien aber von ihm am engen Gängelband geführt worden, wie die "Spiegel-Affäre" und die Ablösung Gert von Paczenskys als Leiter des Fernsehmagazins "Panorama" zeige.

Der gelernte Journalist Brandt habe hingegen die Meinungsvielfalt und die Transparenz geschätzt und durch eine großzügige Informationspolitik die Journalisten für seine Politik zu gewinnen gesucht. Allerdings scheute auch Brandt vor einer harten Medienschelte nicht zurück, wenn er sich unfair attackiert sah. So bezeichnete er 1971 die Springer-Presse als "negativ gleichgeschaltet". Die Deutschland- und Ostpolitik war in deren Schußlinie geraten. Der Bundeskanzler wurde als "Illusionär" und "Geheimniskrämer" verunglimpft. Die Angriffe der Springer-Presse mögen für Brandt besonders schmerzlich gewesen sein, denn in den fünfziger und frühen sechziger Jahren hatte Axel Springer die politische Karriere Brandts gefördert. Der Regierende Bürgermeister von Berlin als Frontkämpfer im Kalten Krieg konnte der Unterstützung der Springer-Zeitungen sicher sein. Schon Brandts erste ostpolitische Schritte von Berlin aus führten dann aber zum Zerwürfnis mit dem Pressezar Springer.

Der "Spiegel" nahm erst 1969 für Willy Brandt Partei, wohl nicht zuletzt deshalb, weil Herausgeber Rudolf Augstein wie Brandt eine kleine Koalition anstrebte und sich in der Deutschland- und Ostpolitik eine Interessenidentität herausgebildet hatte. Zuvor hatte der "Spiegel" Brandt häufig heftig attackiert. Die Kritik des Augstein-Blattes war verletzender gewesen, als Daniela Münkel sie schildert. Vom "Weinbrand-Willy" bis zum "Ku-Damm-Kennedy" reichten die Verbalinjurien. Erst die neue Deutschland- und Ostpolitik und die zunehmende Politisierung der Medien verschaffte Brandt ein breites zustimmendes Echo in der linksliberalen Presse. In den Jahren 1970 bis 1972 avancierte Brandt in der "Zeit" und im "Stern" zum Helden und wurde zum Idol und zur Kultfigur verklärt.

Die modernen, personalisierten Wahlkampfstrategien, die enge Zusammenarbeit mit Journalisten wie Egon Bahr und Klaus Harpprecht, die stete Präsenz Brandts in den Printmedien, im Rundfunk und im Fernsehen wie auch die zahlreichen "homestorys" über die Familie Brandt dienen der Verfasserin als Beweis dafür, daß Brandt eine Vorreiterrolle bei der öffentlichen Inszenierung von Politik spielte, wenngleich er Politik nicht zur Show verkommen ließ, wie dies in den Vereinigten Staaten der Fall war, an deren Medienstrategien er sich besonders zu Beginn der sechziger Jahre orientierte.

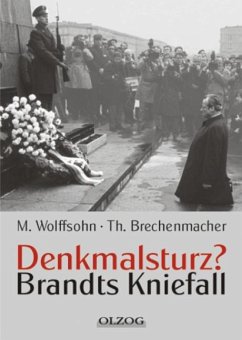

Den Höhepunkt des Medienspektakels markiert für Frau Münkel der Kniefall Brandts am Mahnmal des Warschauer Ghettos im Dezember 1970. Die Verfasserin muß allerdings einräumen, daß es keine Belege dafür gibt, daß es sich bei dem Kniefall um ein geplantes Medienereignis gehandelt habe. Brandt selbst hatte stets betont, daß der Kniefall eine spontane Handlung gewesen sei. Am Morgen des Tages sei ihm bewußt geworden, daß angesichts der "Last der Millionen Ermordeten" die üblichen Gesten versagen mußten. Angesichts der Häme, die Brandt wegen des Kniefalls in Deutschland erwartete, ist es wenig wahrscheinlich, daß die Szene dem politischen Kalkül eines Medienprofis entsprang. Auch sein Bekenntnis gegenüber seiner Frau Rut - "Irgend etwas mußte man tun" - deutet nicht auf einen gezielten Mediencoup hin. Es steht außer Frage, daß Brandt im Umgang mit den Medien Geschick bewies und einen großen Beitrag zur Professionalisierung der Medienarbeit in der SPD leistete. Aber war Brandts Politikerleben wirklich nur Inszenierung, wie Frau Münkel glauben machen will? Zu Beginn der sechziger Jahre mag dies in der Tat so gewesen sein. Nicht jede Inszenierung jedoch ist glaubhaft. Brandt bekam die beißende Kritik der linksliberalen Presse zu spüren, als er in die Rolle des deutschen Kennedy zu schlüpfen versuchte und eine Gemeinsamkeitspolitik vertrat, die jedes Profil vermissen ließ. Selbst Egon Bahr schrieb im nachhinein: "Rummel und Betrieb können Unklarheiten zeitweilig verdecken, doch nicht fehlende Inhalte ersetzen."

Der "Spiegel"-Redakteur Hermann Schreiber nannte Brandt einen Mann der "Posen", der sich im "Niemandsland zwischen seinen Masken" befinde. Im November 1969 kam Schreiber jedoch zu der Auffassung, daß Brandt zu sich selbst gefunden habe: "Die Amtsperson verkrampft die Privatperson nicht, sondern befreit sie eben, erlöst sie von ihren Komplexen und Konvulsionen." Ergab sich dieses Bild nur aus einer von den Wahlkampfmanagern verordneten Image-Korrektur, oder hatte Brandt endlich seinen eigenen Stil gefunden, der der großen Inszenierung nicht mehr bedurfte? Wenn aber Brandts Politikerleben wirklich nur ein Leben medialer Inszenierung war, dann drängt sich die Frage geradezu auf, ob sie nicht einen partiellen Realitätsverlust und eine gewisse Lebensuntüchtigkeit, über die seine jüngeren Mitarbeiter gerne witzelten, bedingte. Sollte bei Brandt die Inszenierung zur Lebenslüge geworden sein, dann wäre das Thema Willy Brandt und die "Vierte Gewalt" geradezu ein Stück Ibsenscher Dramatik.

Daniela Münkel hat einen lesenswerten Beitrag über die Professionalisierung, Personalisierung und auch die Grenzen der Amerikanisierung medialer Politik in den beiden Nachkriegsdekaden geschrieben. Brandt dient ihr als Fallbeispiel, um die Transformationsprozesse zu einer "verstärkten Medialisierung der Politik bei gleichzeitiger Politisierung der Medien" anschaulich zu machen. Wer sich jedoch neue Erkenntnisse über die Biographie Willy Brandts von dieser Arbeit versprochen hat, wird sie enttäuscht zur Seite legen.

PETRA WEBER

Daniela Münkel: Willy Brandt und die "Vierte Gewalt". Politik und Massenmedien in den fünfziger bis siebziger Jahren. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2005. 332 S., 29,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 31.12.2005

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 31.12.2005