Wie der Müll geordnet wird

Roman

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein Roman über die Mitte des Lebens, wenn sich alles noch einmal neu ordnet.Stop making sense: Antonius versucht der allgemeinen Sinnlosigkeit Herr zu werden, indem er selbst nur noch sinnlose Dinge tut. Darum räumt er Mülltonnen auf. Als er jedoch keine Antwort auf die Frage findet, ob Mülltonnenkontrolle nicht vielleicht doch eine sinnvolle Tätigkeit sei, hört er sofort wieder auf damit. Renate hingegen möchte gerne verschwinden, weil sie ihr Leben so langweilig findet. Dabei ist gerade ihres recht angenehm. Doch bereitet es ihr keine Freude.Das ist die Gegenwart, ein heilloses Durche...

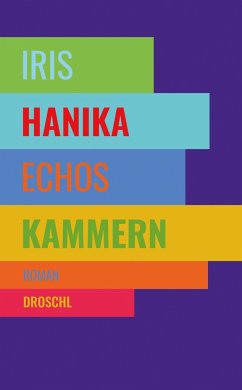

Ein Roman über die Mitte des Lebens, wenn sich alles noch einmal neu ordnet.Stop making sense: Antonius versucht der allgemeinen Sinnlosigkeit Herr zu werden, indem er selbst nur noch sinnlose Dinge tut. Darum räumt er Mülltonnen auf. Als er jedoch keine Antwort auf die Frage findet, ob Mülltonnenkontrolle nicht vielleicht doch eine sinnvolle Tätigkeit sei, hört er sofort wieder auf damit. Renate hingegen möchte gerne verschwinden, weil sie ihr Leben so langweilig findet. Dabei ist gerade ihres recht angenehm. Doch bereitet es ihr keine Freude.Das ist die Gegenwart, ein heilloses Durcheinander. Die Vergangenheit war nicht besser, im Rückblick jedoch scheint sie wohlgeordnet, auch spielte Antonius in ihr nur eine Nebenrolle. Andere waren aktiver: sie kämpften um ihren Platz auf der Welt oder im Unternehmen; sie verfolgten ein verschwundenes Buch, das wieder aufgetaucht schien; sie waren verliebt oder gerade nicht; Eltern waren ermordet worden, Weltreiche gingen unter. Es war ziemlich viel los damals. Wo ist das alles hin? Und nun ist die Vergangenheit schon größer, als die Zukunft sein wird."Wie der Müll geordnet wird" spielt im kapitalistischen Heute und an der Bruchstelle der Zeiten und Systeme (Berlin 1990), und wie in seinem Vorgänger "Treffen sich zwei" werden wir in Bann gezogen von dem heiteren und oft auch weniger heiteren Reigen der Beziehungen und Paarungen, die Iris Hanika klug und humorvoll in Szene setzt.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

buecher-magazin.deWas soll man tun? Versuchen, dem Leben einen Sinn abzutrotzen, oder sich ganz und gar seiner Sinnlosigkeit ausliefern? Antonius hat sich für die Sinnlosigkeit entschieden und es daher zu seiner Gewohnheit gemacht, den Müll zu sortieren, den seine Nachbarn im Hof regelmäßig in die falschen Tonnen entsorgen. Gerade als er an der hinreichenden Sinnlosigkeit dieser Tätigkeit zu zweifeln beginnt und schon beschlossen hat, die Routine wieder aufzugeben, findet er im Restmüll das Tagebuch einer Frau. Die Lektüre löst viel aus in Antonius, der eigentlich immer gern Manfred geheißen hätte und in einem früheren Leben, in dem er Adrian genannt wurde, viel Zeit in psychiatrischen Krankenhäusern verbrachte. Im zweiten Teil des Romans wird Rückschau gehalten: Adrian, ein Vierteljahrhundert jünger, ist der lebensuntüchtige Erbe eines großen Familienunternehmens. Als eines Tages eine junge Germanistin in der Bibliothek seines Vaters ein seltenes Buch entdeckt, greift er zum Messer. Anders als in ihrem Bestseller "Treffen sich zwei", zeigt Iris Hanika in ihrem neuen Roman die Irrungen und Zufälle des Lebens nicht als freundliches Durcheinander, sondern als sinnloses Chaos. Und die Liebe gibt es gar nicht.

buecher-magazin.deWas soll man tun? Versuchen, dem Leben einen Sinn abzutrotzen, oder sich ganz und gar seiner Sinnlosigkeit ausliefern? Antonius hat sich für die Sinnlosigkeit entschieden und es daher zu seiner Gewohnheit gemacht, den Müll zu sortieren, den seine Nachbarn im Hof regelmäßig in die falschen Tonnen entsorgen. Gerade als er an der hinreichenden Sinnlosigkeit dieser Tätigkeit zu zweifeln beginnt und schon beschlossen hat, die Routine wieder aufzugeben, findet er im Restmüll das Tagebuch einer Frau. Die Lektüre löst viel aus in Antonius, der eigentlich immer gern Manfred geheißen hätte und in einem früheren Leben, in dem er Adrian genannt wurde, viel Zeit in psychiatrischen Krankenhäusern verbrachte. Im zweiten Teil des Romans wird Rückschau gehalten: Adrian, ein Vierteljahrhundert jünger, ist der lebensuntüchtige Erbe eines großen Familienunternehmens. Als eines Tages eine junge Germanistin in der Bibliothek seines Vaters ein seltenes Buch entdeckt, greift er zum Messer. Anders als in ihrem Bestseller "Treffen sich zwei", zeigt Iris Hanika in ihrem neuen Roman die Irrungen und Zufälle des Lebens nicht als freundliches Durcheinander, sondern als sinnloses Chaos. Und die Liebe gibt es gar nicht.