Dichtungsgebirges, sondern macht auch in einer Literaturgeschichte von unten, wie sie der Kritiker Werner Fuld nun vorgelegt hat, eine drastisch gute Figur. Das mag allein schon das Personal von "Hanswursts Hochzeit" aus dem Jahre 1775 andeuten.

Und nicht nur Goethe unternahm gern einmal einen "Parforceritt ... in die Wildnis der Fäkalromantik", weiß Fuld. Auch Mozarts Briefe greifen bekanntlich ins Deftige aus. Dass man in deutschen Landen die grobianische Ausdrucksweise "als Ersatz für die galante französische Konversation einsetzte, sie mit ihr assoziierte oder gar verwechselte", hält der Verfasser allerdings für ein erotographisches Armutszeugnis und schwingt die Peitsche. War dieser ungeschützte dirty talk aber nicht auch eine kleine Eruption befreiter Sinnlichkeit zwischen langen Phasen der Prüderie? Von der Buchmitte aus, wo man Goethe begegnet, lässt sich die Geschichte gut überblicken: Vor dieser Sturm-und-Drang-Zäsur liegt die elaborierte Pornographie der Prämoderne, dahinter die erotisch imprägnierte Literatur seit der bürgerlichen Hochkultur.

Fuld, der nicht streng chronologisch vorgeht, sondern etwa einen langen Rückgriff auf den adligen Libertinismus im vorrevolutionären Frankreich nachliefert, spürt dabei den Hauptentwicklungslinien nach. Er wagt es, im Sinne seiner These zu pauschalisieren, also beide Großperioden auf den Begriff zu bringen. So soll erotische Literatur von Ovids "Ars amatoria" bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts vornehmlich als "Ratgeber für kluges weibliches Verhalten in verfänglichen Situationen" gedient haben. Der Autor spricht - eine stramme These - vom "emanzipatorischen Impuls". Die heiße Ware sei zudem oft von Frauen verfertigt worden. Erst die männerdominierte Literaturgeschichtsschreibung des bürgerlichen Zeitalters habe "den hohen Anteil der schreibenden Frauen an der erotischen Literatur unterdrückt". Noch das "PorNo"-Verdikt prüder Feministinnen müsse als Fortsetzung dieser Ächtung verstanden werden. Fuld möchte dagegen zur Wiederentdeckung der vormodernen Sinnenfreundinnen animieren.

Zwar wird als erster Hauptzeuge für erotisches Schreiben ein Mann aufgerufen (Boccaccio), auch darf man wohl den emanzipatorischen Gehalt der Werke der Mechthild von Magdeburg hinterfragen - dafür war mittelalterliche Literatur zu sehr von symbolischen Konventionen bestimmt -, aber vom Humanismus an findet Fuld zwischen den männlichen Kanongelehrten tatsächlich zahlreiche Autorinnen eindeutig zweideutiger Werke, die mitunter gar eine "Umkehrung des traditionellen Rollenverhaltens" einforderten. Die Kurtisanen-Dichterinnen Tullia d'Aragona oder Gaspara Stampa etwa rieten im sechzehnten Jahrhundert ihren Leserinnen, in Liebesdingen der aktive, fordernde Part zu sein. Aphra Behn oder Eliza Haywood gaben im England des siebzehnten Jahrhunderts Frauen mehr oder minder direkte Ratschläge, wie sie sich gegen die Verhältnisse (von Zwangsehe bis Vergewaltigung) sexuell verwirklichen konnten. Im Frankreich des achtzehnten Jahrhunderts sind die Autorinnen sinnlicher Werke schließlich so zahlreich, dass Fuld nur einige wie Madame D'Aulnoy, Claudine Guérin de Tencin, Sophie Cottin, Madame de Staël oder Fanny de Beauharnais kurz behandeln kann.

Die harten Tabubrüche stammen eher von Männern wie Pietro Aretino, der im sechzehnten Jahrhundert in Anlehnung an Petrarca die Volkssprache benutzte und auf alle Umschreibungen verzichtete, was auf Deutsch etwa so klingen soll: "Ich will ihn in den Arsch, wenn du's gewährst." Explizit waren auch die Schriften von Restif de la Bretonne oder Choderlos de Laclos im achtzehnten Jahrhundert. Doch auch diese erotischen Klassiker zielten hauptsächlich auf ein weibliches Publikum, vermutet der Verfasser. Er leitet das mitunter - so im Fall von John Clelands "Fanny Hill" - einfach vom Inhalt ab, denn welcher Hetero-Mann interessiert sich schon für detaillierte Männerbeschreibungen?

Erotische Literatur habe also im Namen von "Aufklärung und Befriedigung der Neugier" jahrhundertelang "ein wirklichkeitsgetreues Bild" von der Sexualität gezeichnet. Das gelte auch für vermeintliche Skandaltexte wie das berüchtigte Buch "Thérèse philosophe" (1748), in dem philosophische Diskussionen mit Sexszenen abwechseln. In der prüden, diese Wirklichkeit bigott ablehnenden Neuzeit hätten dann christliche Tugendwächter dem blühenden Erotik-Genre mit Hilfe der Zensur den Saft abgeschnürt. Im Gegenzug seien "immer haltlosere Fantasien" entstanden: auf männliche Leser zielende, harte Erotika. Erst im späteren zwanzigsten Jahrhundert wurde von Radikalpornographinnen wie Dominique Aury ("Geschichte der O", 1954) oder sexualpolitischen Autorinnen wie Erica Jong ("Angst vorm Fliegen", 1973) der Diskurs partiell in die weibliche Sphäre zurückgeholt, schreibt Fuld, doch dann folgte der ultimative Absturz. Puritanische Chicklit-Machwerke wie "Shades of Grey" gerierten sich zwar wieder - wie zu Beginn der erotischen Literatur - als Ratgeber, aber das "auf dem untersten, anti-emanzipatorischen Niveau".

Über die Einteilung in gute (befreiende) und schlechte (unterdrückerische) Erotik kann man streiten. Die Bedeutung von Fulds Studie liegt jedoch gar nicht in solchen Generalthesen, sondern in den zahllosen Werkbetrachtungen, die kenntnisreich auf die Mentalitätsgeschichte bezogen werden. Eine andere Erkenntnis drängt sich dabei geradezu auf: Mit Ausnahme einiger Verse im Mittelalter hat die Erotik meist einen Bogen um Deutschland gemacht (Österreich hatte immerhin "Josefine Mutzenbacher"). Gnadenlos resümiert Werner Fuld: "Das ist das Grundübel der Deutschen. Sie können nicht genießen, und wenn sie es versuchen, kriegen sie ein schlechtes Gewissen. Deswegen schreiben sie schlechte erotische Literatur."

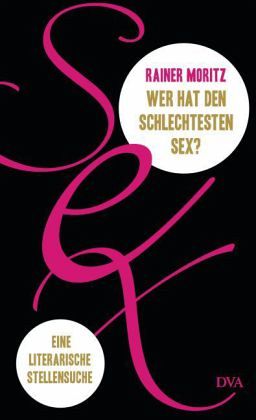

Dass die deutschen Literaten bei drohendem Paarungsgeschehen im Keller verschwinden und einen Gedankenstrich zurechtdengeln, gilt heute freilich nicht mehr. Rainer Moritz macht in seiner Beweisaufnahme "Wer hat den schlechtesten Sex?" zu Recht darauf aufmerksam, dass Gegenwartsliteratur (auch deutsche) ohne Fellatio und Analverkehr gar nicht mehr denkbar scheint, wenngleich die neue Lockerheit selbst wieder etwas Verbissenes hat. Und so erweist sich die "Stellensuche", in der sich der Leiter des Eros-Centers "Hamburger Literaturhaus" an misslungenen Kopulationsszenen der Gegenwartsliteratur weidet, als treffliche und vergnügliche Ergänzung zu Fulds kulturhistorischem Panorama.

An der Titelfrage stiehlt sich Moritz ein wenig vorbei, denn um eine echte Abwägung der Peinlichkeiten geht es ihm nicht. So etwas existiert ja auch längst mit dem "Bad Sex in Fiction Award", der mit gutem Grund schon Tom Wolfe verliehen wurde. Der Verfasser, ein erklärter Freund antörnender Zeilen, der aber um die Schwierigkeit dieses Effektes weiß, bietet eher eine Autoren-Taxonomie eigener Art: Da gibt es die Scheuen (Max Frisch, Wolf Haas, Jo Lendle), die Sublimierer (Peter Handke), die Unbeholfenen (Peter Härtling, Bernhard Schlink), die Öden (Ulrike Kolb), die Ironiker (Clemens J. Setz) und so fort. Gefragt ist "claritas". Gelobt wird etwa die "erfreuliche Eindeutigkeit" von Hans Joachim Schädlichs Gebrechlichkeits-Sex, "die realistischer wirkt als das, was die Schwerenöter in Walsers Romanen so treiben". Etwas einfallslos scheint es freilich, dass das Hauptkriterium für guten Textsex die Realitätsnähe ist, was immer wieder zu Daumen-senk-Begründungen führt.

Wem diese anfassende Hermeneutik zu schwitzfingerig ist, der kann mit der "Literarischen Sau" zum reinen Stoff greifen. Der inzwischen zu Tolkemitt gehörende Haffmans-Verlag knüpft noch einmal an seine beiden "Klassische Sau"-Erfolgstitel aus den achtziger Jahren an: Bände voller Sexszenen aus der Hochliteratur. Diesmal sind allerdings keine Klassiker vertreten, dafür viele Autoren der zweiten Reihe. Und es geht nun ausdauernder, viagrahafter, langweiliger zur Sache. Dass Charlotte Roche, Sasha Grey und E. L. James aufgenommen sind, ist allerdings ein Kategorienfehler: Diese Szenen sind ja gleich als käuflicher Buchsex entworfen und hunderttausendfach verscherbelt worden, also keine Fundstücke innerhalb der Literatur. Da stöhnt wohl selbst der hartgesottenste Literaturvoyeur.

OLIVER JUNGEN

Werner Fuld: "Eine Geschichte des sinnlichen Schreibens".

Galiani Verlag, Berlin 2014. 544 S., geb., 24,99 [Euro].

Rainer Moritz: "Wer hat den schlechtesten Sex?". Eine literarische Stellensuche.

Deutsche Verlags-Anstalt, München 2015. 240 S., geb., 17,99 [Euro].

"Die literarische Sau. Ein Aufklärungsbuch der Hocherotik".

Haffmans & Tolkemitt Verlag, Berlin 2015. 416 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.05.2015

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.05.2015