Wahrscheinliche Herkünfte

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

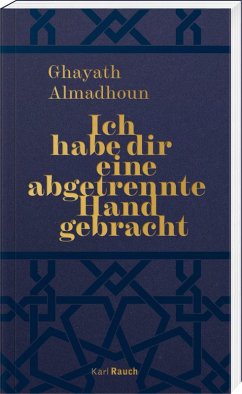

Wie erzählen von einer Vergangenheit, die wir selbst nicht erlebt haben? Wie und in welcher Sprache erzählen von und über Geschichten, die wir nicht nachempfinden können? Denn wenn wir sprechen, sprechen wir Gegenwart, in der die Vergangenheit aber mitspricht: Wer also verstehen möchte, was er spricht, muss auch die Sprache der Toten verstehen.Ivna Zic öffnet in ihrer autofiktionalen Reflexion Zugänge zu den völlig unterschiedlichen Welten ihrer beiden Großmütter und des schweigsamen Großvaters, in deren Leben sich europäische Geschichte und eine untergegangene Welt spiegeln, die n...

Wie erzählen von einer Vergangenheit, die wir selbst nicht erlebt haben? Wie und in welcher Sprache erzählen von und über Geschichten, die wir nicht nachempfinden können? Denn wenn wir sprechen, sprechen wir Gegenwart, in der die Vergangenheit aber mitspricht: Wer also verstehen möchte, was er spricht, muss auch die Sprache der Toten verstehen.

Ivna Zic öffnet in ihrer autofiktionalen Reflexion Zugänge zu den völlig unterschiedlichen Welten ihrer beiden Großmütter und des schweigsamen Großvaters, in deren Leben sich europäische Geschichte und eine untergegangene Welt spiegeln, die nach wie vor in uns weiterlebt und unser Handeln bestimmt.

In zärtlicher Prosa und mit präzisen Beschreibungen geht Ivna Zic den Spuren ihrer Ahnen nach und eröffnet einen Ort des Wiedererkennens im anderen und des anderen. Diversität ist horizontal und vertikal, diachron und synchron. Zic' Text öffnet sich in einem Durchgang von der Vergangenheit in eine europäische Zukunft, in der sich eine neue, radikale Vielsprachigkeit längst Raum geschaffen hat, und lässt dadurch aus dem Privaten das Politische und aus den neuen Verhältnissen neue Erzählungen entstehen.

Ivna Zic öffnet in ihrer autofiktionalen Reflexion Zugänge zu den völlig unterschiedlichen Welten ihrer beiden Großmütter und des schweigsamen Großvaters, in deren Leben sich europäische Geschichte und eine untergegangene Welt spiegeln, die nach wie vor in uns weiterlebt und unser Handeln bestimmt.

In zärtlicher Prosa und mit präzisen Beschreibungen geht Ivna Zic den Spuren ihrer Ahnen nach und eröffnet einen Ort des Wiedererkennens im anderen und des anderen. Diversität ist horizontal und vertikal, diachron und synchron. Zic' Text öffnet sich in einem Durchgang von der Vergangenheit in eine europäische Zukunft, in der sich eine neue, radikale Vielsprachigkeit längst Raum geschaffen hat, und lässt dadurch aus dem Privaten das Politische und aus den neuen Verhältnissen neue Erzählungen entstehen.