aufdrängt, ob es in italienischen Zeitungen überhaupt ein Feuilleton gibt. Die Erzählerin (oder der Erzähler) schaltet sich denn auch korrigierend ein und fällt dem Herrn der Wohlgerüche und wohlklingenden Gerüchte ins Wort: "Darum geht es nicht, Willaert, nicht um die Sache. Sie wissen das."

Willaert ist eifersüchtig, der Fremdenführer ist ein verhinderter Verführer und nimmt der Haarkünstlerin von unbewiesener Kunstfertigkeit ihr Desinteresse an seinem Vortrag über König Leopold II. nur deshalb übel, weil sie das Interesse ihres Reisebegleiters Maurizio monopolisiert. Feuilleton ist, was man noch liest, wenn man sonst nichts mehr zur Kenntnis nimmt, weder Politik noch Wirtschaft oder Sport. Der Kulturteil ist sozusagen der letzte Rest der Kultur in einem Meer barbarischer Lesefaulheit. So steht es bei Brigitte Kronauer in einem einfachen, unmissverständlichen und gleichwohl dubiosen Satz, denn der Kulturstolz Willaerts ist nur die reichlich heruntergekommene Schauseite eines verstopften Trieblebens.

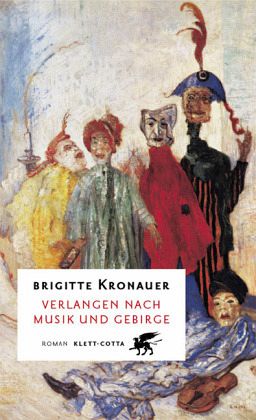

Auf etliche Bücher Brigitte Kronauers, die heute vor einem Jahr verstorben ist, kann man den altmodischen Gattungsbegriff "roman feuilleton" anwenden. Sie sind episodisch, finden ihren Stoff in vermischten Nachrichten. Im Roman von 2004 sind es die "kleinen Psychodramen" einer Zufallsgesellschaft von Urlaubsbekannten, wie Ludwig Fischer in einem Aufsatzband schreibt, der auf eine Tagung in Hannover zurückgeht. Der Untertitel das Bandes (Tanja van Hoorn [Hrsg.]: "Brigitte Kronauer". Narrationen von Nebensächlichkeiten und Naturdingen. Verlag Walter de Gruyter, Berlin 2018. 270 S., br., 39,95 [Euro]) spricht den feuilletonistischen Zug von Kronauers Manier an.

Fischer stellt, journalistisch gesprochen, die Frage nach der Ortsmarke: Warum Ostende? Von einem Roman, der im Titel die Sehnsucht des Alpinisten beschwört, erwartet man nicht, dass er am Meer spielt. Fischers Hauptinteresse gilt einer namenlosen Erzählinstanz, deren Spuren er zwischen den Zeilen ausmacht und die nicht mit Frau Fesch identisch sein soll, ohne dass man ihre Perspektive mit der Würdeformel des Olympischen verklären sollte. Dieser Kulissenschieber hat sich in Willaert sozusagen einen Doppelgänger erschaffen: die Verkörperung des unzuverlässigen, vom kleinsten erotischen Reiz abgelenkten Erzählers. Der Duftstoffspezialist kostümiert sich wie der Lokalheilige von Ostende, der Maskenmaler James Ensor, und verwirrt sein Publikum mit der Offenbarung, "alle diese Attribute vom Bart bis hin zum schwarzen Radmantel" sollten gerade davon ablenken, dass er und Ensor in Wahrheit "ein und derselbe seien".

In den Augen von Frau Fesch gehören in Willaerts Aufzug "Bart und Biedersinn" zusammen, Dekor und Dekorum, Zeichen und Bezeichnetes einer bürgerlichen Ästhetik der "Weitwirkung und Tarnung". Aber kann der Vorwurf der Tarnung Willaert überhaupt gemacht werden, wenn der Manteltaschenspieler seine leeren Hände vorzeigt? Frau Fesch spricht nach, was sie gerade erst von Willaert gehört hat. Dieser holte Leopold II. von dem Sockel auf der Strandpromenade, von dem aus der deutschstämmige Biedermann weitwirkend aufs Meer glotzt: Lange habe er die Welt irregeführt "mit seinem Philanthropen- und Sklavereiabschaffungsbart".

Nur in einer durch und durch künstlichen Welt kann ein falscher Bart einen echten Wiedergänger markieren. Fischer beschreibt die Faszination einer Romankunst, die in fingierter Unzuverlässigkeit die eigenen poetologischen Tricks ausplaudert, als unwiderstehlich - um dann doch ein Unbehagen zu artikulieren, weil alles Thematische "zu einem bloßen ,Stoff' des intellektuellen Kunst-Vergnügens zu werden" drohe. Aber wenn Willaert darüber berichtet, dass das Leopold-Denkmal in Ostende 1931 errichtet wurde, als die Welt über die Untaten des vermeintlichen Befreiers "schon dezidiert informiert gewesen sei", nachdem sie "sich allzu gern habe täuschen lassen", dann zeigt sich, dass höchstes ästhetisches Vergnügen und schlimmstes moralisches Versagen auf demselben Prinzip beruhen: dem willentlichen Getäuschtwerden. Um die Sache geht es nicht? Nur um die Form? Das ist auch nur eine Finte Brigitte Kronauers.

PATRICK BAHNERS

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.07.2020

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.07.2020