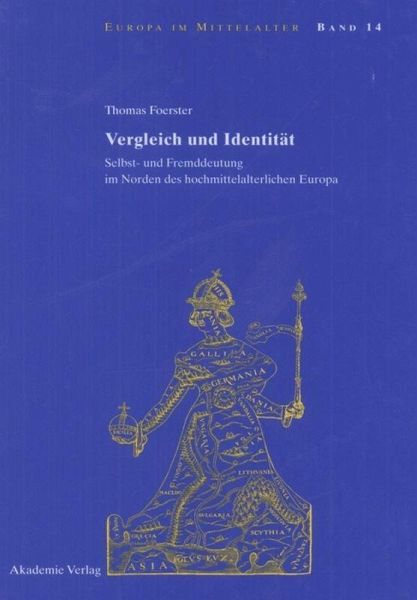

Vergleich und Identität

Selbst- und Fremddeutung im Norden des hochmittelalterlichen Europa

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Durch die Christianisierung und Akkulturation Skandinaviens veränderte Europa zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert sein Gesicht. Der Kontinent öffnete sich nach Norden und brachte damit das Frankenreich wie seine Nachfolgereiche von der früheren Rand- in eine neue Mittellage. Der aquilo blieb nicht mehr wie in der biblischen Tradition das kalte Jenseits, sondern ergriff seinen Platz im politischen und kulturellen Gefüge der europäischen Völker wie der auf Rom ausgerichteten lateinischen Papstkirche. Diese Integrationsleistung wurde auf beiden Seiten, der gebenden wie der nehmenden, unterschiedlich bewältigt, sowohl im administrativ-strukturellen Wandel als auch in den Wahrnehmungs- und Deutungsstrategien.

Diesen Fragen geht Thomas Foerster im einzelnen nach. Sein Buch beschreibt die Entstehung einer neuen Welt im Norden Europas wie auch deren spezifischen Formen der Selbstverortung und Außenwahrnehmung. Er vergleicht die unterschiedlichen Perspektiven in der lateinischen und volkssprachlichen Geschichtsschreibung des 11. bis 13. Jahrhunderts - sowohl in der Historiographie im Reich und in England als auch und vor allem in Skandinavien. Gerade letztere entfaltete sich sehr differenziert, in einer großen Spannbreite zwischen den Mustern kontinentaleuropäischer Darstellung und etwa der überaus eigenständigen Welt der Sagas. Hierbei setzt sich die Arbeit von älteren Deutungsmustern wie eines rein abgrenzenden Verständnisses von Identitätskonstruktion ab. In konsequenter Betrachtung des diachronen wie synchronen Vergleichens für verschiedene Formen der Identitätsbildung werden Ergebnisse erzielt, die für die Erforschung mittelalterlicher Identitäten von grundlegender Bedeutung sind.

Diesen Fragen geht Thomas Foerster im einzelnen nach. Sein Buch beschreibt die Entstehung einer neuen Welt im Norden Europas wie auch deren spezifischen Formen der Selbstverortung und Außenwahrnehmung. Er vergleicht die unterschiedlichen Perspektiven in der lateinischen und volkssprachlichen Geschichtsschreibung des 11. bis 13. Jahrhunderts - sowohl in der Historiographie im Reich und in England als auch und vor allem in Skandinavien. Gerade letztere entfaltete sich sehr differenziert, in einer großen Spannbreite zwischen den Mustern kontinentaleuropäischer Darstellung und etwa der überaus eigenständigen Welt der Sagas. Hierbei setzt sich die Arbeit von älteren Deutungsmustern wie eines rein abgrenzenden Verständnisses von Identitätskonstruktion ab. In konsequenter Betrachtung des diachronen wie synchronen Vergleichens für verschiedene Formen der Identitätsbildung werden Ergebnisse erzielt, die für die Erforschung mittelalterlicher Identitäten von grundlegender Bedeutung sind.