Volksfest gewesen sein. 1939 aber liegt noch im Bereich der Familienerinnerung, unsere Eltern oder Großeltern hätten Zeuge sein und uns davon erzählen können.

Nun hat der Bielefelder Historiker Peter Schuster einen neuen Versuch zur Erforschung der Todesstrafe unternommen. Er schreibt quellennah, also anschaulich, es wird hier gehängt, geköpft, gerädert, erwürgt und ertränkt, dass es nur so eine Art hat. Wir hören von betrunkenen Henkern und betrunkenen Hinzurichtenden, von den Rechten an der Kleidung der Gehenkten, der Verwertung der Leichen in der Pharmazie und Anatomie und einem Schwung anderer blutiger Details.

Was den Autor jenseits solcher Anschaulichkeit interessiert, das ist die Frage, was sich an der Schwelle vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit verändert hat. Denn die mittelalterliche Justiz ist weit weniger blutdurstig als die frühneuzeitliche. Im fünfzehnten Jahrhundert wurde Mord oft noch mit einer Geldzahlung gesühnt, wenige Jahrzehnte später werden Diebe regelmäßig gehängt. Wenn die Zahl der Todesurteile um 1500 explodiert, so liegt es wesentlich daran, dass mehr Delikte als todeswürdig gelten, Ehebruch und Homosexualität etwa, dazu Häresie und Hexerei. Aber vor allem sind es die Diebe, die nun exekutiert werden, eher sogar als Mörder.

In Nürnberg enden 1483 bis 1499 von zehn Verfahren wegen Diebstahls sieben mit einem Todesurteil. Im selben Zeitraum wurden von 21 Mördern und Totschlägern nur sechs hingerichtet. Tötungsdelikte sind oft Beziehungsdelikte, sie kommen in allen Schichten vor. Diebstahl ist meist Folge der Armut. Und Hinrichtungen werden an den Schwachen vollzogen, den Armen und Fremden. Gehenkte Bürger der eigenen Stadt - die Quellen zur Strafrechtspflege entstammen meist der städtischen Überlieferung - sind auffällig selten.

Die steigende Zahl von Hinrichtungen ist mit der steigenden Kriminalität der Zeit erklärt worden, Schuster lehnt diese Hypothese als unbelegt ab wie auch die Erklärung aus der gewachsenen Bevölkerung. Stattdessen will er "Religion und Kirche ins Zentrum der Darstellung" rücken. Allerdings kann man von einem "Zentrum der Darstellung" bei diesem Buch kaum sprechen, dafür ist sein Autor zu fahrig. Quellennähe ist ein großer Vorzug, aber hier wird er mit mangelnder intellektueller Durcharbeitung bezahlt.

Dass Hinrichtungen zugleich religiöse Ereignisse waren, ist bekannt. Wie der reuige Straftäter, der sein Urteil annahm und womöglich den Henker küsste, sein Publikum zu Tränen rührte, das hat vor hundert Jahren schon Johan Huizinga im "Herbst des Mittelalters" beschrieben. So konnte der bußfertige Malefikant zuletzt wie ein Heiliger erscheinen, als guter Schächer, und der Galgenberg als ein neues Golgatha. Aber geht daraus hervor, dass Religion und Kirchen die Intendanz im Theater des Todes innehatten?

Peter Schuster macht vor allem die Reformation haftbar und zitiert Luther mit einer rasenden Invektive gegen Rechtsbrecher. Doch schäumt die Luthersche Rhetorik in vielen Dingen hoch, eine "regelrechte Theologie staatlichen Tötens" ergibt sich daraus noch nicht, und auch später kann Schuster die nicht plausibel machen. Im Gegenteil gibt er zu, dass die Strafe als eine Sühneleistung des Täters gerade nicht in das reformatorische Denken passt, das den Sünder allein durch die Gnade gerettet sieht.

Sicherlich stieg im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert die religiöse Temperatur der Gesellschaft an. Das mag auch die Missbilligung von Sünde und Verbrechen angeheizt haben. Eine Leistung der reformatorischen Theologie wäre das aber nicht, keine exklusive jedenfalls. Schuster selbst weist darauf hin, dass die von ihm behandelte Entwicklung nicht erst 1517 einsetzt, die Reformatoren "möglicherweise nicht das wirklich Neue schufen", sondern der Entwicklung nur "Richtung und Legitimation" gaben. Und die Todesstrafe triumphierte ja auch in den katholisch gebliebenen Ländern. Auch das ist Schuster aufgefallen, aber es soll nicht gegen die "überragende Bedeutung der Reformation für alle Veränderungen im Umfeld der Todesstrafe" sprechen. Denn "die Reformation atmete im sechzehnten Jahrhundert den Zeitgeist" - anders als der Katholizismus. Über den Zeitgeist und seine Neigung zum Köpfen und Rädern spricht der Autor allerdings dann nicht mehr. Das ist charakteristisch für seine irrlichternde, intellektuell geradezu dezentrierte Art der Darstellung. Eine These wird vorgezeigt, aber nicht ausgeführt, es kommen später Einwände gegen sie zur Sprache, aber ohne dass der Autor sich um eine Diskussion und Zusammenfügung bemühte.

War es wirklich religiös bedingt, dass die Blutgerichtsbarkeit im sechzehnten Jahrhundert ihren Höhepunkt erlebte? Schuster betont, dass sie Zeichen der Herrschaft und Unabhängigkeit war. Vielleicht ist die Konjunktur von Galgen, Rad und Richtschwert doch vor allem innerweltlich zu verstehen? Als Teil der so oft beschriebenen neuen Intensivierung, Verdichtung der Staatstätigkeit, als Versuch, Recht und Friedenswahrung mit allen Mitteln durchzusetzen, auch mit grausamen und untauglichen. Abschreckung war jedenfalls das große Ziel. Deshalb blieben ja die Gerichteten am Galgen und auf dem Rad, bis sie in Verwesung übergingen und der Gestank der Leichname jedem Vorbeikommenden signalisierte, wie entschlossen auf diesem Territorium jedem Rechtsbruch entgegengetreten werde.

STEPHAN SPEICHER

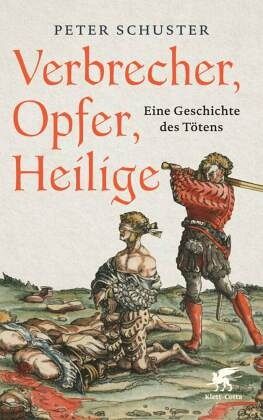

Peter Schuster:

"Verbrecher, Opfer,

Heilige". Eine Geschichte des Tötens 1200-1700.

Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2015. 416 S., geb., 26,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.01.2016

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.01.2016