Nicht lieferbar

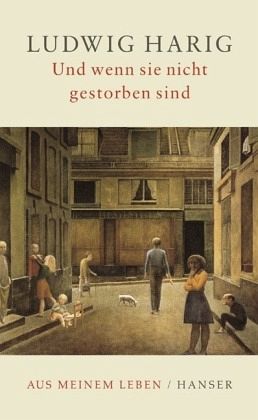

Und wenn sie nicht gestorben sind

Aus meinem Leben

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Ludwig Harig überrascht mit einem ganz persönlichen Jahrhundertbuch. Es ist ein Buch des Erzählens und Weitererzählens und gleichzeitig die Geschichte seines aufregenden Lebens, das untrennbar verbunden ist mit der deutschen Geschichte des letzten Jahrhunderts. Er zeigt, dass die Geschichten der Vergangenheit nie ein Ende haben können und alles Erlebte weiterlebt.