wird etwas mehr verlangt, Grüne werden etwa sagen: "Ich sehe jetzt die Natur mit deinen Augen an." Jedenfalls braucht man, um erfolgreich lieben zu können, einen Schatz von Redensarten.

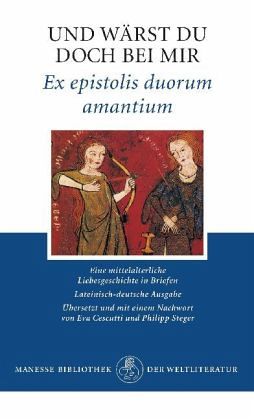

Etwas Ähnliches wie diese soziologische Einsicht Luhmanns dachte um 1470 ein Mönchsbibliothekar im Zisterzienserkloster Clairvaux, im Haus des strengen Bernhard. Er stellte eine Handschrift mit Musterbriefen zusammen, darunter auch eine Sammlung von Liebesbriefen. Darin versichern sich eine Frau und ein Mann ihrer sinnlichen wie übersinnlichen Liebe. Über sich selbst und ihre konkreten Lebensumstände verraten sie darüber hinaus nicht viel: Eine junge Frau liebt einen etwas älteren jungen Herrn, ihren Professor. Ihr Lehrer, schreibt sie, sei so bedeutend, daß die Berge sich vor ihm verneigen. Auch die Geliebte ist hoch gebildet; die beiden spielen sich klassische und biblische Zitate wie Bälle zu. Dazwischen Ausbrüche wilder Leidenschaft. Dann der Streit zwischen Liebenden, der sich bald legt. Eine eigentliche Handlung zeigt die Sammlung nicht. Es handelt sich nicht um eine Liebesgeschichte, sondern es werden fragmentarisch Gefühle und sprachliche Zeichen von Gefühlen ausgetauscht. Dies geschieht mit einer Intensität, die nicht jeder in einer Klosterhandschrift erwartet. Aber dieses gebildete mittelalterliche Paar beherrscht seinen Ovid. Sie kennen sich in der antiken Freundschaftslehre aus, die sie bei Cicero gelesen haben. Sie kennen das Hohelied der hebräischen Bibel und zitieren auch das "Hohelied der Liebe" aus dem Brief an die Korinther, in dem vermutlich etwas andres gemeint war, das sie aber für ihre Kommunikation gut gebrauchen können.

Die Handschrift mit den Liebesbriefen liegt heute in Troyes. Sie stammt aus Frankreich, und wenn von leidenschaftlicher Liebe zwischen einer mittelalterlichen Schülerin und ihrem Lehrer die Rede ist, muß man an Heloïse und Abälard denken, zumal es von dem Lehrer heißt, er sei wegen seiner Philosophie und seiner Gedichte in ganz Frankreich berühmt, was bei Abälard tatsächlich der Fall war. Das gibt dem Dokument eine geradezu dramatische Bedeutung: Hören wir in den Briefen der Geliebten die Stimme der Heloïse? Manches paßt dazu: die hohe Bildung, die leidenschaftliche Zuwendung, die pathetische Unterwerfung der Frau neben gleichberechtigtem Selbstbewußtsein. Auch die wenigen äußeren Daten, die wir erfahren, stimmen: Stadt, das Verhältnis Lehrer-Schülerin, Furcht vor übler Nachrede. Doch andrerseits hat die Handschrift mehr den Charakter eines Musterbuchs für Briefschreiber, und dann ist da noch der häßliche Graben von vierhundert Jahren zwischen Heloïse und dem Bibliothekar. Nun sind fast alle älteren Texte allein durch sehr viel jüngere Abschriften überliefert; die späte Abschrift beweist nichts gegen die Herkunft aus dem zwölften Jahrhundert.

Die jetzt lateinisch-deutsch vorliegenden Liebesbriefe sind ausdrucksstark. Aber sie werfen doch reizvolle, fast kriminalistische Fragen auf: Läßt sich beweisen, daß sie und er verschiedene reale Personen waren? Etwa damit, daß die Briefe der beiden Liebenden zwei verschiedene Stile, Gefühle und je eigene Zitate haben? Könnte nicht ein begabter Schriftsteller diese Unterschiede auf seine erdichteten Briefschreiber verteilt haben? Und weiter: Gewiß haben wir antike und mittelalterliche Texte in aller Regel nur aus späteren Abschriften, aber brauchen wir nicht zusätzliche Gründe, um die Texte realen Autoren weit zurückliegender Jahrhunderte zuschreiben zu dürfen? Vor wenigen Jahren wurden in einer Mainzer Handschrift, die wie unser Briefwechsel dem fünfzehnten Jahrhundert zugehört, Texte Augustins entdeckt, die authentisch sind und die fast 1100 Jahre davor geschrieben wurden. Aber für deren Alter und Echtheit gab es zusätzliche Argumente, die im Fall unserer Liebesbriefe fehlen.

Die schön gedruckte Ausgabe des Manesse Verlags enthält außer dem lateinisch-deutschen Text ein informatives Nachwort, das sich in der Frage des Alters der Briefe klug zurückhält. Der Klappentext behauptet dann allerdings, der "romantische Briefwechsel" stamme aus dem zwölften Jahrhundert. Das Nachwort erwähnt nicht den Gelehrtenstreit, den diese Briefe zusammen mit der Reizbarkeit einiger Forscher inzwischen erregt haben. In dieser Hinsicht wäre ein bibliographischer Hinweis nützlich gewesen. Ein australischer Mediävist, Constant J. Mews, glaubt die Originalstimme von Heloïse zu hören; ein französischer Forscher, Sylvain Piron, hat die Briefe übersetzt und besonnen dafür plädiert, sie Heloïse und Abälard "zuzuschreiben". Ein so bedeutender Fachmann für das Mittellateinische wie Peter von Moos hat der Zuschreibung energisch widersprochen. Von diesem informativen Austausch von Argumenten erfährt der deutsche Leser nichts. Die Ausgabe zeigt einen leichten Zug ins Gefühlig-Populäre; sie bietet mit ihrer nur mittelmäßigen Übersetzung "die betörende Geschichte einer großen Liebe", wo es sich vielleicht doch nur um ein Formelbuch für Liebende handelt, die an ihrem Schreibstift kauen. Doch Codes sind, wie gesagt, nicht zu verachten.

Einen ganz anderen Code als die Liebesbriefe visualisiert die Prachtausgabe der Handschrift Widener 1 der Free Library of Philadelphia. Der darin wunderbar ausgemalte Text des Jacques Bruyant ist ein französischer Erziehungsroman in Versen: Ein Jungverheirateter liegt neben seiner Frau im Bett und macht sich Sorgen um die Zukunft. In einer Art Traumvision sucht ihn Frau Verzweiflung heim, doch wo die Not am größten ist, tritt Frau Vernunft ein und führt den jungen Mann auf den rechten Weg. Es ist kein Weg der Liebe, sondern der harten Arbeit. Die Bilderfolge stellt das Auftreten anderer Ratgeber dar, guter und böser allegorischer Figuren. Da kommen ein Herr Betrug und eine Dame Faulheit, mehrfach steht der Held vor dem Scheideweg zwischen Gut oder Böse, Himmel oder Hölle, aber da außer Frau Vernunft auch noch der Herr Intellekt auftritt, gelingt schließlich der Aufstieg zu Arbeit und Reichtum: Diese sind als Burg dargestellt, die der frischgebackene Ehemann erobert. Am Abend kehrt der Erzogene nach Hause zurück und liefert den Arbeitslohn ab. Seine Frau, die sonst nur schlafend im Bett zu sehen ist, hat das Abendessen bereitet. Am nächsten Morgen kehrt der Mann zur geregelten Handarbeit zurück, der nachgerühmt wird, danach schmecke Wasser, Salz und Brot so gut wie sonst Braten und Wein.

Wer den französischen Dichter Jacques Bruyant nicht kennt, muß sich deshalb nicht genieren. Selbst größere Nachschlagewerke verzeichnen diesen spätmittelalterlichen Autor nicht, der sich an den Rosenroman anlehnt, aber ihm seine enterotisierende Botschaft entgegensetzt: Es kommt auf Fleiß und Ausdauer an. Nicht Liebesspiele, sondern nützliche Arbeit ist zu lernen. Diese prosaische Botschaft hat nun aber ein französischer Maler um 1430 in eine wunderbare Folge von Miniaturen verwandelt. Er hat ein Prachtwerk der spätmittelalterlichen Buchmalerei geschaffen, das an die schönsten Boccaccio-Illustrationen und die Stundenbücher des Herzogs von Berry erinnert. Der Faksimile Verlag Luzern hat das Buch in höchster Qualität reproduziert; ein ausführlicher Kommentarband bringt eine Prosaübersetzung der französischen Dichtung und einen ausgezeichneten Kommentar von Gabriele Bartz und Eberhard König, der als einer der besten Kenner mittelalterlicher Buchkunst gelten kann.

Es ist ein Genuß, die bunten Miniaturen zu betrachten, zudem zeigen die kundigen Erklärungen des Kommentars dem Betrachter Feinheiten, die er ohne sie nicht entdeckt hätte. Sie ordnen Text und Bildwerk kunsthistorisch ein. Sie bieten eine Fülle zuverlässiger Information; sie gehen auf die Forschungssituation ein, ohne sich in unnötigen Details zu verlieren. Bedauern kann man, daß die Kommentatoren die ideengeschichtliche Position des Textes zu wenig berücksichtigen. Sie verzeichnen die Misogynie: Die Frau schläft immer nur oder kocht Abendessen, bekommt aber von den Kämpfen ihres Mannes, von seiner inneren Entwicklung und der harten Arbeit nichts mit. Der Dichter erzieht zur bürgerlichen Prosa, aber der Maler gibt dieser Aufforderung zu genauer Zeiteinteilung und nützlicher Arbeit eine hochfeudale ästhetische Form. Erstaunlich, daß die Kommentatoren nichts dabei finden, diese historisch bemerkenswerte banale Ethik des "Schaffe, schaffe, Häusle baue!" als Rede vom "erfüllten Leben" zu bezeichnen. Das prächtige Farbenspiel des Bandes versöhnt jedoch mit solch antiquierten Vorstellungen.

"Und wärst du doch bei mir. Ex epistolis duorum amantium". Eine mittelalterliche Liebesgeschichte in Briefen. Lateinisch-deutsche Ausgabe. Übersetzt und mit einem Nachwort von Eva Cescutti und Philipp Steger. Manesse Verlag, München 2005. 261 S., geb., 17,90 [Euro].

"Das Buch vom erfüllten Leben". Jacques Bruyant - Le livre du Chastel de Labour. Widener 1, The Free Library of Philadelphia. Aus dem Altfranzösischen übersetzt von Siegbert Himmelsbach. Mit einem Kommentar von Eberhard König und Gabriele Bartz sowie einem Beitrag von William Lang. Faksimile Verlag, Luzern 2006. 2 Bände, Kommentarband à 411 S. und Faksimile-Edition, geb., 3480,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.06.2006

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.06.2006