des Hunsrück mich frösteln machten, als sie hier in Australien, wo ich lebe, vom Fernsehen ausgestrahlt wurden. Da konnten sie geradezu abkühlend wie eine filmische Klimaanlage wirken.

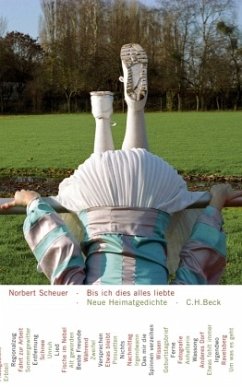

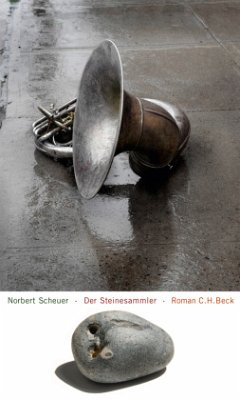

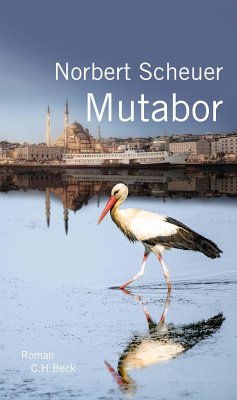

Aber dieser Eindruck war wohl eher ein Vorurteil - gegen das die Bücher von Norbert Scheuer heute wie ein Korrektiv wirken. "Überm Rauschen" heißt der jüngste, in dieser Zeitung vorabgedruckte und jetzt in der engsten Wahl für den Deutschen Buchpreis stehende Roman. Vorausgegangen sind ihm 2002 "Flussabwärts" und 2005 "Kall, Eifel". Wie die Titel schon zeigen, haben sie alle mit Natur zu tun - das oder der "Rauschen" ist ein Wehr.

Natur wiederum stellt die Verbindung her zu dem etwas verschwommenen, aber suggestiven und ach so populären wie populistischen Begriff der "Heimat", der sich, zum Beispiel wie "Kindergarten" oder "Gemütlichkeit", nicht ins Englische übersetzen lässt. Ist der Geburtsort gemeint, wenn wir von Heimat sprechen, oder eher eine Verankerung in etwas Mythischem? Man kennt all die Heimat-Lieder, die, von Lokalpoeten gedichtet, ebenso lokale Charaktereigenschaften beschwören und so von der Waterkant bis Tirol ein ins Numinose, Sentimentale driftendes regionales Selbstbewusstsein verkünden, was freilich immer noch besser ist als wenn ein ganzes Volk, die Reihen fest geschlossen, die gleichen Töne und Gedanken von der Etsch bis an den Belt schmettert.

Um es gleich zu sagen: Die Bücher Norbert Scheuers lassen auf eindringliche Weise die kühle Landschaft der Eifel aufleben, aber Heimatliteratur sind sie ebenso wenig, wie die Filmsaga von Reitz Regionalkunst war. Oder wie die Dramen Gerhart Hauptmanns einen Mythos vom ewigen Schlesiertum schaffen und verklären sollten. Eine Gemeinsamkeit allerdings haben sie durchaus. Ort der Handlung bei Hauptmann wie bei Scheuer ist häufig die Dorfkneipe, das Wirtshaus, die Gaststätte als Begegnungspunkt für Fremde und Einheimische ebenso wie für die Menschen aus unterschiedlichen Schichten und sozialen Milieus. Was nun sogleich zum Wichtigsten, Zentralsten aller Kunst führt: zu den Menschen in ihren Sorgen, Eigenarten, Irrungen und Verwirrungen, zu Liebe, Mord und Totschlag.

Scheuers jüngstes Buch ist sein bisher anspruchsvollstes Werk, aber man tut gut daran, als Zugang dazu mit dem ersten Roman, "Flussabwärts", zu beginnen, um deutlich zu sehen: Überall ist diese Eifeler Heimat hier mit der großen Welt verbunden. Flüsse durchziehen diese Landschaft wie Adern, und die Maare, Vulkanseen, überdecken sie wie Pockennarben. Züge fahren immer wieder durch Scheuers Bücher hindurch, von Köln nach Trier vor allem, und verbinden große Welt mit so knorrigen Namen wie Prüm, Urft, Kyll oder Kall, als stammten sie direkt aus einem Gesteinskatalog. "Ich fahre manchmal samstags mit dem Zug nach Kall, um Mutter zu besuchen", erzählt Leo, der bescheidene, dem Autor nahestehende Held dieser Bücher.

Im Zentrum des kleinen Ortes steht die "Wirtschaft, die meine Eltern Mitte der sechziger Jahre auf Rentenbasis gepachtet hatten". "Ich fahre meist samstags", weil da "nur wenige Wandergruppen" unterwegs sind, "die in die Eifel hinunter zu den Vulkanen und Maaren fahren. Eine schöne, rauhe, verlassene Gegend. In der ich geboren wurde und in der wir wohnten, bevor wir nach Kall umzogen." Aber "eigentlich hat Mutter nie etwas gesagt, was uns betraf - alles mussten wir uns selber zusammenreimen, unser ganzes Leben ist eine mehr oder weniger von uns selbst erfundene Geschichte, ein Sammelsurium aus Worten und Stimmen, dem Gerede Betrunkener an der Theke unserer Gaststätte."

Überall weben Geheimnisse: was Leo in Kall geschieht, was es mit den Schicksalen seiner Eltern, mit den vielen Männern der Mutter, die im Wirtshaus übernachten und Kinder zeugen, auf sich hat und mit den Schwestern sowie Hermann, dem Bruder, den es aus der Eifeler Enge auf die See in die weite Welt hinauszieht, bis er, ein innerlich Verirrter, Heimatloser, zurückkehrt, dorthin, in die Heimat, die aber nur die "Klinik" zum Asyl für ihn als Heimat zu bieten hat. Und so gleiten Norbert Scheuers Geschichten aus der Erinnerung ins Zeitlose hinein und werden Geschichten über die Menschen, die Glück und Gelingen suchen. Das aber sind schließlich Stoff und Thema aller Literatur.

"Ich liege mit meinem Bruder zusammen im Zimmer, wir treiben langsam mit ausgebreiteten Armen auf dem Fluss, hören Musikboxlieder aus der Gaststätte, sehen zu den Sternen, zum unendlichen Firmament über uns . . . Alles, was je gewesen ist, treibt jetzt mit dem Fluss zum Rauschen hinunter." Das sind die letzten Sätze von "Überm Rauschen". Und noch andere letzte Sätze müssen zitiert werden, die aus "Flussabwärts" zum Beispiel: "Ich versuche, mit Mutter zu reden. Aber sie erzählt mir nie, was ich eigentlich wissen will. Manchmal bin ich ihr böse deswegen, aber dann denke ich, dass es besser so ist. Niemand kann wirklich alles erzählen."

Die Herzen der Fische.

Nein, das kann wohl wirklich niemand, aber alle Literatur versucht es ja doch, auch Scheuer hier in seinen Romanen. Dahinter steht der Versuch, alles verstehen zu wollen, das Leid und die Schmerzen der Menschen, ihr Scheitern, ihr Wunsch nach Glück, nach gelingendem Leben, ohne dass man im vorhinein sagen könnte, was das nun eigentlich sein soll. Ein eigenartiges Bild dafür hat Scheuer in seinem neuen Roman gefunden, denn er gibt sich als ein Buch über nichts Bedeutenderes oder Geringeres als das Fliegenfischen, also das Angeln mit Insekten oder insektenähnlichen Ködern.

Jedem Kapitel sind kleine Zeichnungen vorangestellt von den Opfern dieses Sports, also von Fischen, mit sachlichen, fast lehrbuchhaften Erläuterungen dazu. Da stehen dann Sätze wie: "Das Herz der Fische ist groß wie eine Fingerkuppe." Oder: "Die Bachforelle (salma trutta fario) hat einen spindelförmigen Körper mit stumpfer Schnauze und kleinen scharfen Zähnen." Oder was die Köder angeht: "Die Nymphe ist eine kleine Schönheit, ein noch unfertiges Insekt. Doch nun steigt sie auf, um ein anderes, schöneres Wesen zu werden; aus Tau geboren, über dem Fluss schwebend, in wehenden Gewändern zu Flötenmusik von Satyrn und Faunen umtanzt."

Ja, von Schönheit, Illusion, von prästabilierter Harmonie gar ist in diesem Akt des Auswerfens der Köder die Rede. Die Hauptgestalt in dieser belebten Unterwasserwelt ist indes "Ichthys", der große Fisch, der Urfisch mit klobigem Kopf und schwarzen, traurigen Augen, seinem Ende nah wie ein bemooster Silvesterkarpfen in der Badewanne, respektheischend, weise, wissend, schweigsam und urtümlich. Der Fluss jedoch "ist eine Matrize, auf der sich alles unentzifferbar einritzt". In der Tat: Niemand kann wirklich alles erzählen, aber vieles, fast alles denken und in der Phantasie bewegen. Das gelingt Norbert Scheuer in seinen Romanen, sie sind für ihn und uns ein ganzes Universum von Geschichten.

Norbert Scheuer: "Überm Rauschen". Roman. C. H. Beck Verlag, München 2009. 167 S., 20 Abb., geb., 17,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.10.2009

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.10.2009