Ablauf.

Der Blick fällt in diesen Bildern, im Comic nennt man sie "Panels", von oben, in Vogelperspektive, und das Ochsenblut des Parketts wirkt wie eine Drohung. Die Zugehfrau findet ihren Herrn, das Mathematikgenie Alan Turing, nur noch tot im Bett. Mit ihrem Schrei beginnt der beste gezeichnete Roman dieses Sommers - verfasst hat ihn der Leipziger Robert Deutsch. Sein "Turing" ist eine Biographie des großen Informatikers, über den schon alles gesagt ist, würde man eigentlich denken. Und doch ist er ein kleines Wunder, weil die Bildsprache und eine gewisse Sparsamkeit es der Erzählung möglich machen, sich in ein so aufregendes wie entsetzliches Leben einzufühlen. Inklusive der Leere und der Beklemmung.

Alan Turing nahm sich 1954 kurz vor seinem zweiundvierzigsten Geburtstag das Leben. Vorher hatte ihn das Land, für das er Hitlers Enigma-Maschine entschlüsselt - und somit den Krieg eigentlich mit gewonnen - hatte, zu einer brutalen Hormontherapie verdonnert, zur chemischen Kastration wegen seiner Straftat: Homosexualität.

Der Mann aus London ist heute in genau zwei Szenen bekannt und wird dort vergöttert: Unter Informatikern, deren größtes Genie er war - und in der Schwulenszene, wo er als Märtyrer gilt. Ansonsten kennt ihn eigentlich niemand. Daran hat auch der Film "The Imitation Game" vor fünf Jahren wenig geändert, in dem Benedict Cumberbatch, derzeit mal wieder als "Sherlock" im Fernsehen zu sehen, wohl erstmals den ganzen Turing spielte. Den Kryptoanalytiker und den Homosexuellen.

Im Comic sind die Lebensphasen dieses Mannes in verschiedene Farben getaucht. Deutsch lässt die glückliche - die Arbeit im Institut, an der Entschlüsselung der "Enigma" - vor allem rötlich erscheinen. Turing diskutiert mit Mitarbeitern, dann wird er überlebensgroß, seine Hand packt eine Kollegin am Kragen und setzt sie ins Büro wie eine Ratte in eine Versuchsanordnung. Die Bilder dieses Comics springen zwischen Traum, Diagramm, Risszeichnung, als ginge es darum, wirklich alle Möglichkeiten des Mediums auszukosten. Der Comic ist oft auch flächig, scherenschnittartig, lässt manchmal an Plakatkunst denken. Es hat etwas Freischwebendes, wenn etwa Hintergründe manchmal einfach weiß bleiben.

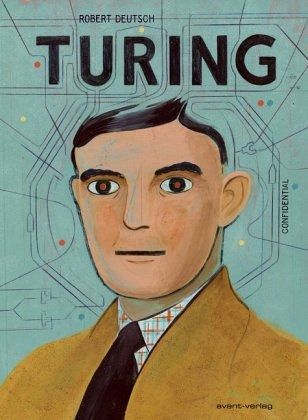

Robert Deutsch hat an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle Illustration studiert, dort auch mit dieser Arbeit begonnen. Vier Jahre stecken in seinem Buch, das nun im Avant-Verlag erscheint und ein mächtiger Foliant geworden ist. Comic-Verlage zahlen üblicherweise Vorschüsse um die fünftausend Euro, es liegt auf der Hand, dass ein solches Projekt nur durch Kunstwillen, nicht finanziell zu tragen ist.

Großartig ist es, weil es den Betrachter mit bildlicher Opulenz erschlägt und andererseits so viel zwischen den Zeilen und Bildern erzählt. Das Buch lässt Lücken, in der Erzählung und genauso in den Bildern. Wie Traumszenen öffnen sich einzelne Episoden aus Turings Leben. Da ist die Affäre mit einem jungen Mann vom Straßenstrich, durch die der Geheimdienst letztlich auf ihn aufmerksam wird. Da ist das Verhör, in dem der Wissenschaftler sich würdelos verteidigen muss, habe er denn nicht so viel für sein Land getan? Da wird Händchen gehalten unterm Sternenhimmel, da schießen Formeln und Diagramme durchs Bild, und dann kommt, unvermeidlich, der Niedergang eines großen Mannes.

Trotzdem zieht sich ein bizarrer Humor durch die Seiten, wenn etwa zwei Bierkrüge kurz miteinander sprechen. Oder es niest jemand, und im Hintergrund des Bildes fliegt eine Katze waagerecht durch die Luft. Turing selbst soll einen eigenwilligen Humor besessen haben, solche Details darf man als Hommage verstehen.

Der Comic treibt seinen Leser durch verschiedene Phasen und Stile, mal dominiert die Farbe Schwarz, mal ein feiner Bleistiftstil, immer steht dahinter ein funktionaler Sinn. Am Ende ist Turing fett, hat Brüste bekommen, er phantasiert von seiner Jugendliebe Christopher, der in den Schulferien an Tuberkulose starb. Sein Therapeut zeigt weder Verständnis noch gibt er Nähe. Die Einsamkeit kann schon schmerzen, auf diesen Seiten, die in kranke Töne getaucht sind wie von einer Natriumdampflampe. Die Erlösung kommt nur noch in der Vorstellung, erst dort wird die Welt bunt. Zu bunt. Eher so bunt, dass es weh tut.

"Oh to be in England - when the time comes near", hieß es bei der Band Art of Noise, unter Abwandlung eines eigentlich bloß hübschen Naturgedichts von Robert Browning. Genau so eine Provokation ist auch der Schluss dieses Comic-Romans. Da strahlt die Sonne ins Gehölz herab, Reh und Waschbär schauen großäugig, die Welt sieht aus wie eine Kreuzung aus Franz von Stuck und Ernst Kahl. Grell wie eine Werbung, die Farben knallen. Dabei sehen wir doch einem gebrochenen Mann zu, der sich einen Platz zum Sterben sucht. Turing, der besessen war vom Schneewittchen-Motiv, hatte sich das Gift auf einen Apfel gestrichen und irrt nun auf den letzten Seiten auch hier mit dem Apfel in der Hand durch einen Phantasiewald. Dass die größte Computerfirma der Welt einen angebissenen Apfel als Logo trägt, ist eine dieser Ironien der Geschichte Turings. Der Comic von Robert Deutsch hat für sie alle ein Auge.

Hier muss man sich beim Lesen auch hindurchspüren, mit dem Gefühl wahrnehmen und nicht nur intellektuell. Man soll sich in den Bildwelten verlieren. Die Klage, dass Comics in Deutschland keinen hohen Stellenwert haben, ist alt und abgegriffen. Man darf sie gar nicht wiederholen. Gäbe dieses Buch doch nur nicht so viel Anlass dazu.

THOMAS LINDEMANN

Robert Deutsch: "Turing". Avant-Verlag, 192 Seiten, 29,95 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

buecher-magazin.deOhne Alan Turing wäre die Welt heute eine andere. Er war maßgebend an der Entwicklung der ersten Computer beteiligt. Er begründete das Konzept der künstlichen Intelligenz, wie wir es kennen. Während des Zweiten Weltkriegs knackte er die deutschen Codes, verkürzte den Krieg um Jahre und rettete unzählige Leben. Außerdem war er schwul in einer Zeit, in der jede homosexuelle Handlung unter Strafe stand. 1952, Turing war 40 Jahre alt, hatte der Wissenschaftler eine Affäre mit einem jungen Mann aus der Unterschicht. Der half einem Komplizen dabei, bei Turing einzubrechen, und Turing meldete den Vorfall der Polizei. Er wurde wegen "grober Unzucht und sexueller Perversion" verurteilt und chemisch kastriert. Das Östrogen, das er täglich einnehmen musste, veränderte nicht nur seinen Körper, machte ihn weicher, schwächer, sondern löste eine klinische Depression aus. Am 7. Juni 1954 tränkte Turing einen Apfel in Cyanid und vergiftete sich. Robert Deutsch erzählt die Lebensgeschichte des Mathematikers in klug komponierten Acrylbildern, deren runde Formen und milde Farben - Senfgelb, Braun, Lindgrün, Türkis - die Fünfzigerjahre evozieren. Immer wieder blendet er Szenen aus seiner Jugend, aus seiner Tätigkeit als Kryptoanalytiker, aus seinen Tagträumen ein.

buecher-magazin.deOhne Alan Turing wäre die Welt heute eine andere. Er war maßgebend an der Entwicklung der ersten Computer beteiligt. Er begründete das Konzept der künstlichen Intelligenz, wie wir es kennen. Während des Zweiten Weltkriegs knackte er die deutschen Codes, verkürzte den Krieg um Jahre und rettete unzählige Leben. Außerdem war er schwul in einer Zeit, in der jede homosexuelle Handlung unter Strafe stand. 1952, Turing war 40 Jahre alt, hatte der Wissenschaftler eine Affäre mit einem jungen Mann aus der Unterschicht. Der half einem Komplizen dabei, bei Turing einzubrechen, und Turing meldete den Vorfall der Polizei. Er wurde wegen "grober Unzucht und sexueller Perversion" verurteilt und chemisch kastriert. Das Östrogen, das er täglich einnehmen musste, veränderte nicht nur seinen Körper, machte ihn weicher, schwächer, sondern löste eine klinische Depression aus. Am 7. Juni 1954 tränkte Turing einen Apfel in Cyanid und vergiftete sich. Robert Deutsch erzählt die Lebensgeschichte des Mathematikers in klug komponierten Acrylbildern, deren runde Formen und milde Farben - Senfgelb, Braun, Lindgrün, Türkis - die Fünfzigerjahre evozieren. Immer wieder blendet er Szenen aus seiner Jugend, aus seiner Tätigkeit als Kryptoanalytiker, aus seinen Tagträumen ein. Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.06.2017

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.06.2017