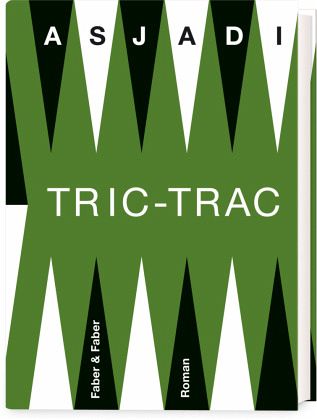

Verlagsangabe 1980 in Teheran geborener Sohn eines deutsch-jüdischen Kulturattachés und einer persischen Journalistin, schreibt genauso grenzüberschreitend, wie es diese Biographie verheißt. Und das unter Einsatz einer reichen in die Handlung einmontierten Bilderwelt aus unterschiedlichsten Quellen: Dutzende von Abbildungen machen "Tric-Trac" zum visuellen Spektakel. Auch das passt: In gleich mehreren europäischen Staaten soll Asjadi als Filmemacher und Ausstellungskurator tätig sein. Spuren davon finden sich jedoch zumindest unter seinem nom de plume nicht; Asjadi war aber der Name eines persischen Dichters aus dem elften Jahrhundert. Und Dichtung spielt in diesem Roman eine große Rolle.

Vor allem die der 1967 in jungen Jahren tödlich verunglückten Lyrikerin Forugh Farrochzad. Verse aus ihren Gedichten leiten neben einem bewusst schwach gedruckten Porträtfoto der Dichterin jeweils die größeren Abschnitte des Romans ein. Die erzählen von drei persischen Freunden: Farshid, Aadish und Shaahin, die wie Asjadi selbst in Westeuropa leben, weil ihre Familien vom 1979 etablierten Mullah-Regime außer Landes getrieben wurden. Es ist ein extrem unterschiedliches Trio: Shaahin Abkömmling einer reichen Familie, die sich für alles Schöne begeistert, Farshid ein Kunstverächter, der jedoch gerade durch seine Rüpelhaftigkeit als Künstler reüssiert, und Aadish als sensible Seele der Mittler zwischen diesen beiden Freunden. Leitfaden für das, was über sie erzählt wird, ist eine Kollektion von Gegenständen, die Shaahins als melancholischer Dandy in Paris lebender Onkel Said in einem Backgammonkasten für den Neffen aufbewahrt hat. Tric-Trac ist die französische Bezeichnung dieses Spiels, und so wie Backgammon Glück und Geschick gleichermaßen erfordert, verläuft auch das Schicksal der drei.

Der Weg dieser Freunde ist eine sentimentale Reise zu einer geistigen Heimat: Erinnerungen an Shaahins Großeltern in Iran gehen einem vierjährigen Aufenthalt bei Onkel Said in Paris voraus, ehe sich das Trio in Deutschland ansiedelt, wo Farshid seinen Aufstieg erlebt. Diese Erzählung ist aber nur eine Facette des Romans, wenn auch dessen umfangreichste. Eingebettet sind die großen, bis zu fast hundert Seiten umfassenden Abschnitte in kürzere Episoden, die von der Beziehung eines Schriftstellers erzählen, der die Geschichte von Shaahin, Farshid und Aadish aufschreibt: Christian Yorickson. Sein Name weist ihn als Nachfahren von Lawrence Sternes Alter Ego Yorick aus, und tatsächlich nimmt Asjadis Montagestil weitaus mehr Einflüsse von Sterne auf als von all den anderen Schriftstellern, die sein Buch durchspuken, selbst mehr als von Proust, der zwar mit schöner Regelmäßigkeit von Farshid geschmäht wird, aber in Ton, Details und Stimmung die zweite wichtige literaturgeschichtliche Bezugsgröße darstellt.

Vor allem auch deshalb, weil "Tric-Trac" ein Roman über Männerliebe ist. Seine Keimzelle war das Foto von zwei 2005 in Iran als Schwule hingerichteten jungen Männern. Diesen beiden Toten schreibt Yorickson, der selbst eine Liebesbeziehung mit dem italienischen Linguisten Andrea dell'Uomo unterhält (Asjadis schönster Kunstgriff ist die lange Schwebe, in der er Yoricksons Liebe zu halten versteht, weil "Andrea" zunächst nicht als männlicher Vorname erkennbar ist), ein Requiem, indem er sie in Farshid und Aadish überführt. Das als unvereinbar Geltende lebt in ihnen. Wobei der letzte Teil der Romanhandlung, eine Sammlung von Presseausrissen, Chat-Protokollen und sonstigen Dokumenten, all das, was Yorickson als heroische Erfolgsgeschichte formuliert hat, wieder relativiert und ins Gewöhnliche gescheiterter Existenzen zurückführt. Die Rettung bleibt ein Traum.

Erzählt wird also auf drei Ebenen zugleich. Das ist ambitioniert, leider oft auch überambitioniert. Asjadi verliert sich ans Verliebtsein in die Form. Die Seiten eines halben Großkapitels werden mit einem Zensurstempel versehen, weil darauf ein blasphemischer Dialog zu finden ist, ein weiteres enthält Spoiler-Warnungen zum folgenden Geschehen, und wieder ein anderes besteht aus dem sich über Dutzende Seiten hinziehenden Abschiedsbrief des durch Suizid aus dem Leben geschiedenen persischen Großvaters von Shaahin - kursiv gedruckt, wie überhaupt die Typographie im Buch je nach Erzählebene wechselt, was aber weniger deren Trennung zugutekommt, als den Eindruck von l'art pour l'artiste erweckt. Denn der Kunst selbst gilt's hier weniger als den beteiligten Künstlern. Die Gestalter konnten sich einmal so richtig austoben, doch es macht weniger Vergnügen, den Roman zu lesen, als Asjadi Vergnügen gehabt haben wird, ihn zu schreiben.

Bei "Tric-Trac" handelt es sich laut Impressum um die "Leipziger Fassung". Wie mögen etwaige andere aussehen? Der umfangreiche Anmerkungsteil, der den überbordenden kulturellen Anspielungsreichtum zumindest in Teilen entschlüsselt, ist laut Asjadis Vorbemerkung auf Verlangen des Verlags angelegt worden. Aber er ist so sehr Bestandteil der Fiktion - gerade auch in der bisweilen geheuchelten Unkenntnis des Kommentators -, dass man sich "Tric-Trac" ohne diese Addenda nicht vorstellen kann. Die konkrete Gestalt von "Tric-Trac" ist seine vierte narrative Ebene. Das, was diesen Roman modern machen soll, ist ja nicht seine auf literarische Traditionen eines ganzen Jahrtausends in Orient und Okzident zurückgehende Schreibweise, sondern deren angestrebte Versöhnung mit der Zerstreuung unserer medialen Wahrnehmung: die Idee von Intertextualität im Stil der unbegrenzten Freiheit motivischer Fischzüge durchs Internet. Doch der konkrete roman trouvé von Asjadi bleibt eher Verlustanzeige.

Asjadi: "Tric-Trac". Roman trouvé.

Verlag Faber & Faber, Leipzig 2022. 598 S., Abb., geb., 28,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.03.2022

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.03.2022