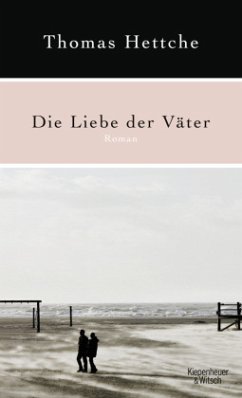

Buch verbinden sich zwei scheinbar eigenständige Erzählungen, die auf einer windigen Nordseeinsel spielen, zu einem Roman. In der ersten Geschichte droht sich ein Ehepaar nach dem tödlichen Unfall ihrer dreizehnjährigen Tochter zu verlieren.

Die Frau verkraftet die Nähe ihres trauernden Mannes nicht. Sie sucht nach dem alten familiären Lebensrhythmus und zugleich nach einem Neuanfang, der sie in die Arme ihres Therapeuten treibt. In der zeitlich zuvor einsetzenden Erzählung beginnen zwei Mediävisten während eines langweiligen Kongresses eine Affäre. Sie schleichen sich aus dem Vortragssaal und spazieren skeptisch und doch voneinander angezogen am Strand. Später belügen sie ihre Ehepartner am Telefon, während sie sich miteinander vergnügen. Wie die zwei Geschichten zusammenhängen, bleibt lange offen.

Annette Mingels ist dem Alltag nah, indem sie die insulare Lebenswelt, die häusliche Umgebung, die Natur, die Gesten und die widerstreitenden Gefühle ihrer Figuren genau und in knappen Sätzen beschreibt: die Spaziergänge der Frau, die ihrem Verlust etwas entgegenzusetzen versucht, den neuen Beruf als Maklerin, einen kleinen Hund, den Reiz der amourösen Ablenkung. Die Autorin bedient sich zu deren Schilderung eines gängigen Realismus. "Darauf kommt es an, dass wir in den Stunden, die wir einem Buche widmen, das Gefühl haben, unser wirkliches Leben fortzusetzen, und dass zwischen dem erlebten und erdichteten Leben kein Unterschied ist", hat ein großer Vertreter dieser Richtung einmal gesagt. Annette Mingels folgt den Forderungen Theodor Fontanes mit höchst durchschnittlichen Figuren, gut bekannten Handlungsmustern und Dialogen. Kein Unterschied, fährt Fontane fort, "als der jener Intensität, Klarheit, Übersichtlichkeit und Abrundung", die er als "die verklärende Aufgabe der Kunst" bezeichnet. Um diese "Verklärung" aber, die ästhetische Steigerung der abgebildeten Lebensprozesse, ist es im Realismus der Gegenwart nicht immer gut bestellt.

Zwar steht eine menschliche Katastrophe im Mittelpunkt des Buches, aber sie allein erzeugt noch keine "Intensität". Die erzählerische Distanz ist zu groß, die leidenden Eltern sind zu wenig individuell, um die Leser wirklich an ihr Schicksal zu binden. Zwar gibt es eine bedeutungsvolle Anordnung von Räumen und Figuren, aber sie allein sorgt nicht für die "Übersichtlichkeit", die Fontane meinte. Auch mit der "Klarheit" ist es nicht so einfach, denn poetische Zusammenhänge können allzu deutlich geraten. Die zweite Erzählung gibt Einblicke in die Seelen nicht mehr ganz junger Germanisten, die sich mit dem Problem der Willensfreiheit in mittelalterlichen Liebesepen herumplagen. Wie selbstverständlich wird die fachliche Diskussion auf das Leben übertragen, und so räsonieren die Ehebrecher auch im Café über Selbstbestimmung, Schuld und Verantwortung, die Rolle von Zufall und Vorsehung in ihrer Begegnung.

Die im Roman mitgeführten Schicksalsfragen werden laut verhandelt und bereiten den Leser auf den weiteren Gang der Handlung vor. Diese allerdings kann als "abgerundet" gelten. Denn mit dramaturgischem Geschick lässt Annette Mingels sich die Hauptstränge der beiden Geschichten kreuzen und fügt sie zu einem Ganzen. Der lange Moment, in dem die Erzählungen sich auf einen gemeinsamen Punkt zubewegen, eine nächtliche Autofahrt durch den strömenden Regen, ist der beste des Buchs.

SANDRA KERSCHBAUMER

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.11.2010

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.11.2010