und Todessüchtige anziehen. Indes war schon Oscar Wilde davon überzeugt, dass der Niagara-Tourismus, der mittlerweile seit zweihundert Jahren blüht, eine besonders trügerische Form der Trauminszenierung sei. Die Wasserfälle als Sehnsuchtsziel bezeichnete er als erste, wenn nicht gar heftigste Enttäuschung im amerikanischen Eheleben. Und auch die Sensation des Naturereignisses vermochte er nicht zu würdigen. Ein Wunder, spottete er, wären die Fälle allenfalls, würde das Wasser aufwärts donnern.

Nun ist Tomek nicht Oscar Wilde. Als der Halbwüchsige ganz am Ende seiner langen Reise in der Ferne eine funkelnde Mauer ausmacht, die den Fluss blockiert, da hält er staunend inne. Dann erst erkennt er, dass es sich um einen Wasserfall handelt. Nur fällt das Wasser nicht. "Ganz im Gegenteil: Es stieg ruhig und friedlich ohne jede Gischt vollkommen senkrecht nach oben. Was für ein Wunder!, dachte Tomek."

Die Niagarafälle sind auch nicht vergleichbar mit den Wasserfällen unmittelbar vor der Quelle des Qjar-Flusses, des Flusses, der rückwärts fließt und dessen Quellwasser ewiges Leben verheißt. Noch nie ist ein Mensch von dort zurückgekehrt. Tomeks Geschichte handelt von dem langen gefährlichen Weg zum Ursprung des Seins durch den Wald des Vergessens und über die Blumenwiese, deren Duft in todesähnlichen Schlaf versetzt. Daraus erwacht nur, wer jemanden hat, der geduldig am Bett sitzt und so lange aus Büchern vorliest, bis die einzig richtige Kombination von Worten ausgesprochen ist, denn für jeden Menschen gibt es eigene Erweckungsformeln, die niemand sonst kennt. Vergleichsweise einfach sind die anderen Aufgaben unterwegs zu lösen: Ein Gebirge ist zu überwinden, und es gilt, die Wüste und den Ozean zu bezwingen.

Doch eigentlich ist Tomeks Geschichte die Geschichte von Hannah, denn das Mädchen machte sich zuerst auf den Weg zur Quelle des Qjar-Flusses, um einen Tropfen Lebenswasser für ihren blaugrünen Indigofink zu schöpfen, bei dem es sich tatsächlich um eine verwunschene Prinzessin handeln soll. Tomek, der in einem kleinen Dorf einen Gemischtwarenladen nach Art der Vorväter führt, in dem alles zu kaufen ist, was es überhaupt auf der Welt gibt - nur eben kein Wasser des Qjar-Flusses -, folgt ihren Spuren, weil er sich auf Anhieb in Hannah verliebt hat, als sie durch die Ladentür trat und eine Zuckerstange verlangte.

Die Dekonstruktion der Geschichte von Hannah und Tomek zum reinen Nacherzählungsfaden wird ihr nicht gerecht. Denn sie nimmt dem ganz und gar Verspielten dieses Märchens, das keine Orte hat, dafür aber alle Zeit, den Zauber und reduziert die Kunst des Erzählens auf das rein Handwerkliche. Dabei ist es doch die größte Leistung und alles überstrahlende Kunst des Franzosen Jean-Claude Mourlevat, der als Deutschlehrer arbeitete und als Schauspieler im Kindertheater und der erst als Mittvierziger vor zehn Jahren mit dem Schreiben begann, einen Ton gefunden zu haben, der wie ein Leitstrahl durch alle Prüfungen führt, die er seinen beiden Helden zumutet. Nie gerät Mourlevats Erzählen dabei in Gefahr, dem Sensationellen des Stoffes zu erliegen.

Ob er über die Ausweglosigkeit des Tods schreibt oder Hannah in den dramatischen Kampf mit einem Ungeheuer von Bär verwickelt oder ob er seine Figuren erkennen lässt, dass das Leben allemal mehr Phantasie entwickelt, als es der Mensch vermag - stets bleibt seine Stimme im ruhigen Parlando. Seine Vollendung findet es in den letzten Sätzen Hannahs: "Aber jede Geschichte braucht ein letztes Wort, und ich, die Schwatzhafte, werde das schönste Wort von allen wählen. Ich habe es in der Wüste gelernt. Es heißt ,Schweigen'".

Das Schweigen als Antrieb einer Erzählung, die sich mit jeder Wendung neuen absurden Vorstellungen öffnet, die dann wie von selbst zur glaubhaften Projektion der Märchenwirklichkeit werden, ist eine fabelhafte Pointe. Sie wird übertrumpft von ihrem eigenen Fundament. Mourlevat erzählt Hannahs Erlebnisse, eine Neufassung des ewigen Themas der Veränderung durch Bewegung auf der Lebensreise, gleich zweimal: als Ich-Erzählung des Mädchens, was Auslassungen und Zeitsprünge zum plausiblen Bestandteil der Handlung macht, zudem in einem anderen Band aus der Perspektive des unsichtbaren Erzählers, der Tomek nicht von der Seite weicht.

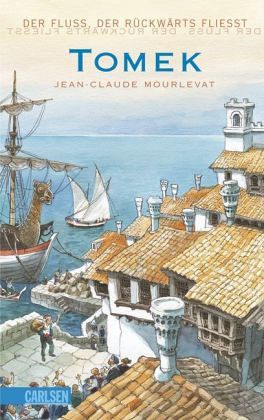

Die Geschichte ist in beiden Fassungen dieselbe, aber in keinem Augenblick gleich. Immer neue Bögen schlingen sich um die Handlung, was sinnfällig bereits im Titelbild der deutschen Ausgabe wird (unsere Abbildung). Die Zeichnung des Tomek-Bands zeigt ein Dorf am Meer bei Tageslicht. Durch die Mitte des Gebäudes, das im Zentrum entsteht, wenn man das Hannah-Buch danebenlegt, verläuft die Grenze zur Nacht und jenen Moment, da das Mädchen aufbricht, um den Weg ins Leben zu finden.

Gleichgültig ist, welchen Band man zuerst liest. Der andere wird ganz selbstverständlich zur kommentierenden Ergänzung. Dieses Verfahren ist im Detail von raffinierter Leichtigkeit, wenn etwa Hannah ihren Kampf mit dem Bären als atemlose Actionszene schildert, Tomek hingegen in seiner Fassung vom Ringen um Leben und Tod nur einen Schrei vernimmt, der aus dem Dunkel dringt, und dann an der Ungewissheit über ihr Schicksal zu verzweifeln droht, bevor er zurück in die Logik der fortschreitenden Erzählung findet.

Dass Mourlevat immer wieder sein engmaschiges Handlungsnetz verlässt, um wie unabsichtlich über das Unwiederbringliche der Zeit zu philosophieren, die verstreicht, und die Möglichkeiten unterschiedlicher Lebensentwürfe, macht seinen Doppelroman zu einem Gesamtkunstwerk, dessen Bedeutung man nie als schwergewichtig oder gar drückend empfindet. Im Gegenteil: Die Bücher schenken zusammengenommen 330 Seiten reinen Glücks.

ANDREAS OBST

Jean-Claude Mourlevat: "Der Fluss, der rückwärts fließt - Hannah". Aus dem Französischen übersetzt von Maja von Vogel. Carlsen Verlag, Hamburg 2007. 157 S., geb., 13,- [Euro]. Ab 9 J.

Ders.: "Der Fluss, der rückwärts fließt - Tomek". Aus dem Französischen übersetzt von Tobias Scheffel. Carlsen Verlag, Hamburg 2007. 174 S., geb., 13,- [Euro]. Ab 9 J.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.07.2007

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.07.2007