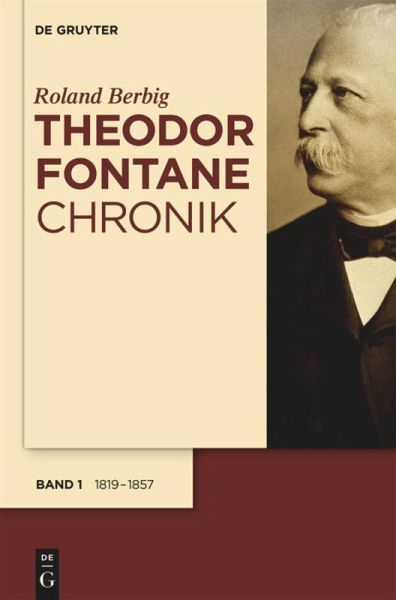

Theodor Fontane Chronik

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die Chronik von Leben und Werk des Schriftstellers Theodor Fontane schließt nach der 2006 erschienenen Bibliographie die zweite seit langem beklagte Lücke in der Fontane-Forschung. Erstmals werden alle zugänglichen Quellen zur Lebens- und Werkgeschichte Fontanes systematisch erschlossen und die daraus gewonnenen Informationen nach Einzelrubriken (Tagesereignisse, Begegnungen, Arbeit, Lektüre, Drucke, Briefe von und Briefe an Fontane) geordnet und chronologisch präsentiert. Jeder Eintrag wird mit seiner Quelle nachgewiesen. Die Chronik stützt sich dabei sowohl auf die umfangreichen Brief-...

Die Chronik von Leben und Werk des Schriftstellers Theodor Fontane schließt nach der 2006 erschienenen Bibliographie die zweite seit langem beklagte Lücke in der Fontane-Forschung. Erstmals werden alle zugänglichen Quellen zur Lebens- und Werkgeschichte Fontanes systematisch erschlossen und die daraus gewonnenen Informationen nach Einzelrubriken (Tagesereignisse, Begegnungen, Arbeit, Lektüre, Drucke, Briefe von und Briefe an Fontane) geordnet und chronologisch präsentiert. Jeder Eintrag wird mit seiner Quelle nachgewiesen. Die Chronik stützt sich dabei sowohl auf die umfangreichen Brief- und Tagebücher-Editionen der letzten Jahrzehnte als auch auf unveröffentlichte Materialien aus Archiven. Die Chronik wendet sich nicht nur an Fontane-Spezialisten, sondern bietet ein Kompendium zum literarischen und historischen Leben des 19. Jahrhunderts. Dass Fontane selbst und die, mit denen er Umgang hatte, im Zitat reichlich zu Wort kommen, empfiehlt die Chronik auch für Liebhaber des Dichters.