Nicht lieferbar

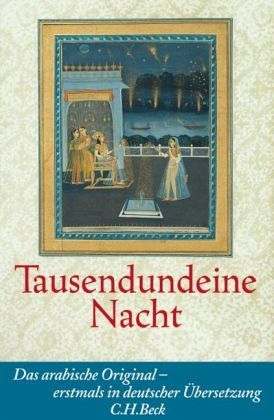

Tausendundeine Nacht

Ausgezeichnet mit dem Cotta-Übersetzerpreis 2011

Übersetzung: Ott, Claudia

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Diese Neuübersetzung von Tausendundeine Nacht macht erstmals die älteste arabische Fassung der berühmten orientalischen Erzählsammlung auch deutschen Lesern zugänglich. Die Übersetzerin Claudia Ott führt uns mit einer Frische und Ungezwungenheit durch das Labyrinth der kunstvoll verwobenen Erzählfäden, daß man meint, Schahrasad selbst zu hören. Nicht mehr ein europäischer Orientalismus spricht durch Tausendundeine Nacht zu uns, sondern endlich der Orient selbst.Die nächtlichen Erzählungen von Schahrasad, mit denen sie ihren königlichen Gatten verzaubert und so ihre Tötung immer...

Diese Neuübersetzung von Tausendundeine Nacht macht erstmals die älteste arabische Fassung der berühmten orientalischen Erzählsammlung auch deutschen Lesern zugänglich. Die Übersetzerin Claudia Ott führt uns mit einer Frische und Ungezwungenheit durch das Labyrinth der kunstvoll verwobenen Erzählfäden, daß man meint, Schahrasad selbst zu hören. Nicht mehr ein europäischer Orientalismus spricht durch Tausendundeine Nacht zu uns, sondern endlich der Orient selbst.

Die nächtlichen Erzählungen von Schahrasad, mit denen sie ihren königlichen Gatten verzaubert und so ihre Tötung immer wieder aufschiebt, entführen den Leser in die Welt der Basare und Karawansereien, der weisen Kalifen und verschlagenen Händler, der vornehmen Damen und klugen Ehefrauen, der mächtigen Zauberinnen, Dschinnen und bösen Dämonen. Sie berichten von erotischen Vergnügen und harten Schicksalsschlägen. Wie kein anderes Werk ist Tausendundeine Nacht Inbegriff eines romantischen, exotischen Orientbildes. Dieses Orientbild geht allerdings nicht unmittelbar auf Tausendundeine Nacht zurück, sondern wurde seit dem 18. Jahrhundert von Europäern in die verschiedenen Übersetzungen und Sammlungen hineingetragen. Zudem wurden die Erzählungen dem europäischen Geschmack angepaßt, indem die zuweilen derbe Ausdrucksweise und unverblümte Erotik des Originals durch einen biederen Märchenstil ersetzt wurden. Nachdem Muhsin Mahdi 1984 die weitaus älteste Handschrift aus dem 14./15. Jahrhundert ediert hat, ist es jedoch möglich, die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht in einer von allen Übermalungen, Ausschmückungen und Prüderien der letzten Jahrhunderte freien Form kennenzulernen.

Die nächtlichen Erzählungen von Schahrasad, mit denen sie ihren königlichen Gatten verzaubert und so ihre Tötung immer wieder aufschiebt, entführen den Leser in die Welt der Basare und Karawansereien, der weisen Kalifen und verschlagenen Händler, der vornehmen Damen und klugen Ehefrauen, der mächtigen Zauberinnen, Dschinnen und bösen Dämonen. Sie berichten von erotischen Vergnügen und harten Schicksalsschlägen. Wie kein anderes Werk ist Tausendundeine Nacht Inbegriff eines romantischen, exotischen Orientbildes. Dieses Orientbild geht allerdings nicht unmittelbar auf Tausendundeine Nacht zurück, sondern wurde seit dem 18. Jahrhundert von Europäern in die verschiedenen Übersetzungen und Sammlungen hineingetragen. Zudem wurden die Erzählungen dem europäischen Geschmack angepaßt, indem die zuweilen derbe Ausdrucksweise und unverblümte Erotik des Originals durch einen biederen Märchenstil ersetzt wurden. Nachdem Muhsin Mahdi 1984 die weitaus älteste Handschrift aus dem 14./15. Jahrhundert ediert hat, ist es jedoch möglich, die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht in einer von allen Übermalungen, Ausschmückungen und Prüderien der letzten Jahrhunderte freien Form kennenzulernen.