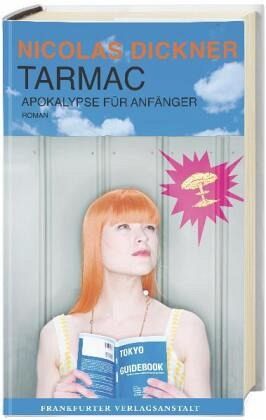

emotionaler Art: Dickner erzählt die Geschichte der Teenager Hope Randall und Mickey Bauermann, die sich im Sommer 1989 im Baseballstadion von Rivière-du-Loup, einer Kleinstadt im Süden Québecs, begegnen. Nach einem ersten Gespräch, im Laufe dessen Hope dem baffen Jungen die Sprengkraft von Atombomben vorrechnet, ist es um Mickey geschehen: "Wenn ich einmal mit irgendjemandem verdampfen müsste, dann nur mit ihr."

Die beiden werden ein Herz und eine Seele, obwohl ihre familiären Hintergründe unterschiedlicher nicht sein könnten. Hope kommt aus einer exzentrischen Sippe: "Sobald ein Mitglied der Randallschen Familie, egal ob männlich oder weiblich, die Pubertät erreichte, wurde es auf übernatürliche Weise und sehr detailgenau über den künftigen Weltuntergang in Kenntnis gesetzt: über Datum, Uhrzeit und Hergang." Die Apokalypse tritt natürlich nicht ein, beim betreffenden Randall jedoch zeigt sich ein "plötzliches seelisches Ungleichgewicht oder ein Hang zur Beschädigung öffentlichen Eigentums". Die Folge sind Irrenanstalt oder Suizid, wie im Fall von Henry Randall jr., Hopes Großvater, der eine Sekte gründet und nach seinem verpassten Weltuntergang Dachnägel schluckt.

Mickey hingegen, aus dessen Sicht der Roman erzählt wird, kommt aus einer grundsoliden Familie, die, der Name deutet es an, seit Generationen im Baugeschäft tätig ist: Die "Erbauer neuer Welten" stehen den zerstörerischen Endzeitaposteln diametral gegenüber. Umso größer ist Mickeys Faszination für Hope, die selbst wie eine kleine Atombombe einschlägt in die friedliche Öde von Rivière-du-Loup - nebenbei Heimatort des Schriftstellers.

Dickner, der sich mit seinem Erstling "Nikolski" an die Spitze der jungen frankophonen Literatur Kanadas gesetzt hat, bietet in seinem zweiten Roman erneut knallbunte Geschichten, die so verrückt sind, dass man ihnen unbedingt Glauben schenken möchte. Er hat ein Talent dafür, unwahrscheinliche Indizien einzustreuen, haarsträubende Querverweise zu konstruieren, eine Manie, die er in der raffinierten Architektur von "Nikolski" radikal umgesetzt hatte: Dort kreuzen sich drei Geschichten, die zwischen Venezuela und Alaska spielen, auf überraschende Weise. In "Tarmac" gibt es nur einen Erzählstrang, die Bezüge werden in die Köpfe der paranoiden Randalls verlegt. Wenn der Leser spielerisch veranlagt ist, dann wird er den Exzentrikern gern folgen.

Dickner jedenfalls liegen sie am Herzen, wie die liebevollen Porträts von Hope und ihrer Mutter Ann beweisen. Die Damen sind von der Ostküste geflüchtet und hausen in einem ehemaligen Zoogeschäft, das rein zufällig einmal "Die Arche Noah" hieß. Die Mutter ist seit ihrem Rendezvous mit dem Weltende psychisch labil, leidet an altorientalischen Albträumen, fängt sich wieder, wird Barfrau und gleitet sanft in den Alkoholismus ab. Im Zentrum des Romans jedoch stehen die hochbegabte Hope und Mickeys Liebe zu ihr, von Dickner vorsichtig evoziert: Er kultiviert das Gefühl in Andeutungen, in den Zwischenräumen des Romans, wie ein zartes Gewächs in einer Spalte des Straßenbelags.

In der Einfühlung liegt allerdings auch die Schwäche von "Tarmac": Dickner schwärmt nostalgisch im Universum der Jugendjahre, schildert Schule, Fernsehkonsum, Ferienjobs. Der Teenageralltag berührt ihn, das ist sein gutes Recht - aber er verfällt ihm zu sehr. Sein Sinn für die griffige Formel gleitet mitunter ab in Jugendsprache, er gefällt sich in adoleszenter Apathie, die sich im Roman als Handlungsarmut niederschlägt.

Spannung kommt mit der Vorahnung der Katastrophe: Mittels asiatischer Nudelpackungen erfährt Hope, dass die Welt am 17. Juli 2001 untergehen wird. Sie trifft auf die Prophezeiung eines ominösen Charles Smith alias Hayao Kamajii, der das Weltende zu selbigem Datum vorhersagt, und verfolgt seine Spur bis nach Tokio. Das Phantom Kamajii entkommt ihr lange, die Reise wird mehr und mehr zur Selbstfindung. Die Lebenswege der Liebenden scheinen getrennt - bis zum 17. Juli 2001. Als Mickey ebenfalls in ein Flugzeug nach Tokio steigt und davon träumt, dass Pflanzen den Belag des Rollfelds aufbrechen, wird klar, dass die Apokalypse ein hyperbolisches Bild für das Ende der Kindheit und das Erwachsenwerden ist. Es dient dazu, typische Ängste zu benennen. Das ist arg aufgetragen. Dickner, dem der Schalk wie ein Papagei auf der Schulter sitzt, um ihm absurdes Seemannsgarn zuzuflüstern, würde man derartige Übertreibungen gern verzeihen, wenn "Tarmac" darüber hinaus ein wenig mehr zu bieten hätte.

NIKLAS BENDER

Nicolas Dickner: "Tarmac - Apokalypse für Anfänger". Roman.

Aus dem Französischen von A. Jandl. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt 2011. 253 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.03.2011

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.03.2011